2016年,作者与朱祥林

我的青少年时代 朱老师说,我是一个杭州人。听上辈说,我们朱家是大哲人朱熹后代,上世纪三、四十年代,每到朱公生辰,长辈按例要去孤山朱公祠祭祖。 我一九三0年出生在杭州,小时住在东桥河下,母亲早年离异。 母亲对我说过,离婚时,父亲对她说,如果你一定要走的话,家里的东西随你拿,只要把儿子给我留下就行了。 母亲听了,抱起年幼的我,只说了二句话:“我什么都不要,就要儿子。”说着,抱起我就回娘家去了。 父亲赶出来,狠狠地说:“儿子跟着你,只有讨饭去了!” 母亲很犟,自此在天章丝厂做工,虽说生活清苦,不过从来没有委曲过我。她读过一年书,很小的时候就开始教我识字。 七岁那年,母亲带着我到清忠巷(今新华路)观成小学读书。 当时情形我仍记得,一位老先生眯着眼,听我念了一篇课文,又让我做了几道算术题,说道:“这个小孩子国文还可以,算术很吃力,不可勉强,从二年级读起为好。”于是,我在那所学校读到高小毕业,整整五年。 老人就是观成小学的校长,朱棠先生。 学校旁着白莲花寺有片空地,师生们就把这块空地作为操场。 一下课,同学们就像一群脱缰的野马,东奔西跑,在操场上玩耍,什么滚铁圈、打弹子、摔陀螺、折纸飞镖,这些游戏我们全玩过。 入秋,大家在操场上“斗蟋蟀”,三五个人一群,几乎着迷了。 每到作文课,学生可以自由走动“采风”,相互讨论,以激发灵感。 回想起当年情形,朱老师说:“小朋友写的文章大多老气横秋,开头常有这样的句子:‘人生在世,草长一秋’,或者说,‘光阴似箭,日月如梭’,真是‘少年不识愁滋味’!” 下午有习字课(练习毛笔字),我们大多临柳公权的玄秘塔碑,也有临颜真卿的铭碑,下的功夫很深,好的同学“几可乱真”。 教师不布置家庭作业,课后最大乐趣是看小说,记得我自己买的第一本书叫《封神演义》,大部分书是借来的,诸如,《包公案》、《彭公案》、《七侠五义》、《说唐全传》、《水浒传》之类的书,我全读过。 我为书中那些英雄好汉的所作所为而折服,也让我着迷。 小学毕业后,我勉强上初中读了一年。十四岁那年,母亲失去了工作,再读不下去了,只好出去谋生。在一家钱庄当学徒,就在民生路上。

30年代,左一为朱祥林,左二为母亲

过了一年,抗战胜利,母亲一个堂兄从后方复员回来,见到我,不无惋惜的说:“总该让孩子读完初中。” 在他的帮助下,我进入“杭州市立中学”继续学业。 一九四六年,市立中学在金沙港,从玉带桥下来,行走片刻,左侧是西湖,右侧有个门,也就是市立中学大门。 一九四六年至一九四八年初,我在这里住读,度过了一个又一个清晨与黄昏,饱赏了西湖的无边风月。清晨,师生们在苏堤上跑步;饭后,我们在湖边洗碗,小鱼成团地在手边觅食。 回忆起来,上过的课、做过的作业,全忘了。 但是老师教过的歌,诸如,贺绿汀《清流》的“门前一道流水”,卢冀野的“记得当时年纪小,”“青青河边草,相逢恨不早…”我还能唱得一字不差。 我爱好文学,喜欢写作,与几个同学创办了一个油印刊物,叫《春苗》。 我们在上面发表习作,以少年的纯真,憧憬着未来。我也向报刊投稿,有几篇稿子居然在《开明少年》杂志与《东南日报》副刊“青年版”上发表。

40年代,右一为朱祥林

1947年的某日,有一次老师带我们去春游,从学校出发,步行沿金沙港河道,过洪春桥,翻黄泥岭到龙井,稍作休息,再循九溪十八涧,一直到钱塘江边。

在江畔,师生留下了一张珍贵的集体照。

我开始养家糊口 一九四八年,我初中毕业,进了一家银行当练习生,开始赡养母亲了。 次年(1949),杭州解放。我先在湖墅的一家粮食工厂当会计,那家厂是粮食局下属单位,叫民生粮食加工厂,专为富义仓加工粮食。政府将征购来稻谷运到这家厂,然后,加工成大米运送给解放军。 剩下来的米糠就卖给老百姓作为饲料。 厂里只有我一个会计,连个保管员也没有,谈不上什么规章制度,更没有发票。一个人过秤出售,另一个人负责收钱。 我找了个麻袋,将收来的钱放在袋里。卖完后,由我清点后入账。 刚参加工作,那会有一丝欺心。

后来,一个南下干部当保管员,有了三联发票。卖完糠,由他将其中一联发票与钱一起交给我入账,手续算是完备了。

没想到一九五二年“三反五反运动”时,查清了这个保管员在开三联发票时做了手脚,疑点是,当时是“供给制”,他的开支有异常,还给家里汇钱,早就引起了厂方注意。这样一来,又怀疑到我,有人说:“你一个人收钱,一个人记账,连个发票都没有,你就是个‘好人’,难道一点都不‘贪’?” 这样的推论,怎么也说不清,由此,厂方将我送到下天竺的华东革命大学去学习。 说是“大学”,其实是一个要大家交代问题的地方。 宣传部长林乎加到华东革命大学做报告,说道:“你们这些人到革大来,个个都是‘大老虎’,不是大老虎不会来,要老老实实交代问题!” 我在下面想,我就不是“老虎”,更不用说大老虎。 清查的办法是闻所未闻的,日以继夜,名为“帮助”,实为审讯。一连几天几夜,不让睡觉、不让休息,不停地要你交代,直到说出“问题”为止,也就是“疲劳审讯”。 我想来想去,实在没有什么“问题”可以交代。 于是,他们找到了母亲(我家只有母子二人)。 可是,家里很穷,一无所有,母亲听了,问道:“莫非他在厂里‘贪污’了?怎么从来不见他拿东西回来?”

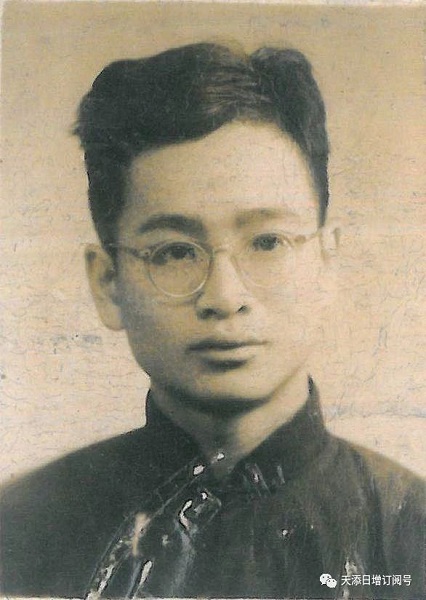

朱祥林、1954年

经过那次运动,领导上觉得我这个人可靠,忠厚老实,居然一点公家的东西都不“贪”。于是乎,将我调到粮食厅基建科,仍然是主办会计。

那些年,我东奔西跑,随工程队到各地造粮仓,我负责账目处理。我们到过诸暨、临安、岱山、长兴、南浔这些地方,年终还要到下面去查账。我的工资是四十三元,每月按时给母亲汇二十元生活费。

朱老师感叹地说:“想起来,那几年也许是母亲一生最安定的日子了!” ▼延伸阅读▼ 春江鲥鱼鲜,富春江里的“绝味” 胡忠英:我与杭州餐饮业的“老味道” ↓ 见 下 页 ↓

到山东大学历史系读书 经过“三反五反”,虽然还了我的清白,但是,我从心里不想当会计了。 一九五五年(时年25岁),听说国家有“调干”政策,允许在职干部报考大学。我自小喜爱文史与写作,于是,向领导上提出这个想法。 经组织批准,给了我一个月的复习时间。 那次高考(1955)分文、理两科,如果报考文科,只须考政治、语文、地理与历史四门功课就行了(不必考数物化这些科目)。 我顺利地考进了山东大学历史系。 读大学时,国家对“调干生”有照顾,不用交学费,还有二十五元的“调干助学金”,外加七元的“家庭困难津贴”,一共三十二元。如果有临时需要,例如,添置棉衣等,还可申请临时补助,这样的待遇可说优待极了。 虽说我在山东上学,但是每月仍给母亲寄十五元生活费,外加母亲帮人洗衣服、抱孩子,也有收入,虽说艰苦,我们心甘情愿。 山东大学历史系名师云集,给我们上第一堂课(《古代东方史》)的人就是史学家童书业教授。童老师学识渊博,在课堂上引经据点,说话幽默,侃侃而谈,令同学们大开眼界。 那些日子,我奋发读书,学业全是优秀,成为公认的尖子生。 除了正常教学外,还有一个“答疑课”,也就是在教学中如遇到疑难,可在课堂上提出来,由老师作答。在“问难质疑”中,我的见解经常别出心裁。 有一次,一位教授感慨说:“许多人提的问题较肤浅,只有朱祥林同学提的问题很尖锐,说到症结上了,希望大家向他学习。” 是的,我对史学有兴趣,尤其喜欢刨根问底。在书中找出疑惑,然后,进行剖析,也就是古人说的“发覆”(注1)。我觉得这是做学问的乐趣。

朱祥林,1956年

山东大学在青岛,依山旁海,教授大多住在鱼山路上。丘陵高低起伏,山坡的林荫丛中散布着一幢一幢错落别致的小别墅。 房屋居高临下,屋内就可以俯瞰蔚蓝色的大海。老师们就是在这样幽逸舒适的环境中,教书与做学问。 我常常想,这样的生活才是我人生目标的追求。 那几年,我的成绩名列前茅,出身好,团小组长,可说志满意得,理想几乎触手可及,这也是我一生中最富理想的时期,完全没有意识到,大难正在一步一步地逼近。 一个“风起云涌”的年代 一九五六年的一天,在报上我读到了苏联领导人米高扬作的一个报告,洋洋洒洒的长文中,我发现,全篇竟然没有引用斯大林的一句话,也没有提到“斯大林”名字。虽说赫鲁晓夫尚未作秘密报告,但是,我已经从字里行间察觉到,苏联政局正在悄悄地发生着变化。 如何以史为鉴,吸取教训,成为大家思索的问题。那段时期,“百花齐放,百家争鸣”之风已经席卷各个大专院校。 暑假结束回校,历史系九十多名学生,上面定下调子,百分之十的学生划为“右派”。我也就名列在这个“百分之十”之中了。运动结束后,被划为“右派”的师生,一部分人下放到水库劳动。 我的处分是“留校察看”,让我撰写毕业论文。 朱老师若有所思地说:“反右时,我如果能像其他人那样,‘聪明一点,风向转得快’,变身就揭发其他师生,也许,我能逃过那场劫难。但我没有这样做,危运自然就落到了我身上。” 一九五九年离校,朱祥林分配到山东五莲县第一中学教书。当时流传着这样一句顺口溜:“金青岛,银济南,饿死不上穷五莲。” 五莲县第一中学正好缺少外语教师,我是历史系毕业生,由我担任俄语教师。 接下来,面对着的是一个饥荒的年代(60、61年)。 与山东五莲相比,杭州算得上是全国最富裕之地。母亲听说我不够吃,一次又一次将自己省下来的粮票寄给我,让我渡过了难关。 可以说,在那个大饥荒的年代里,我竟然没有饿着!

二排左一为朱祥林、1963年

一九六一年,我“摘”帽了,工资也由原来的二十五块调整到四十多元。 次年(1962年),我教的最后一个俄语班结束。 不过,我仍留在五莲县第一中学外语组,只是改教英语了,这样的状态一直延续到文革(1966)“停课闹革命”时为止。

前排左一为朱祥林、1965年

文革开始后,我这个“摘帽右派”首当其冲,学校第一张大字报的题目就是“外语组的阶级斗争尖锐极了!”文中虽说没有点我的名,目标则是一目了然的。回想起来,如果将文革与“反右运动”相比,反右斗争还算是温和的。 至于说我在文革中的劫难,说来话长,一言难尽! ↓ 见 下 页 ↓ 改革开放后调回杭州

朱祥林、1978年

一九七八年底,我因“照顾夫妻关系”调回杭州,落实在江城中学教书。回杭不久,山大给我恢复名誉的“平反通知书”来了,与此同时,历史系的毕业文凭也补寄过来。 接下来,我在江城中学教了十多年历史,被评为高级教师。 一九九0年,退休了,又继续在浙大附中、美院附中等校任教。 二000年,在阔别五莲二十多年后,我带着儿女返回五莲,探望了昔日的同事、学生与朋友。老友相见,抚今追昔,感慨万分,留下了至为珍贵的记忆。 二00四年,杭州古都文化研究会成立,作为一个老杭州,我发挥了文史特长,撰写了很多地方文史作品,诸如,对西湖、西溪文史的调研,对恢复岳飞遇害风波亭的倡议,对大资福庙、吴山、五柳巷历史文化街区的考证等。 当然,我也对第二故乡(五莲县五莲山)的景观与文化做了考察与分析。我认为,山东“五莲文化”与杭州良渚文化有异曲同工之妙,完全可以开发成为另一个景区,为经济建设贡献力量。

2020年5月,朱祥林近照

这些年来,我撰写了各式各样的散文、杂文、评论、随笔,零零总总,分散在报刊上,聚沙成塔,二0一二年,出版了专集《浮生小记》。与此同时,我还参与撰写《玉皇山南话沧桑》、《杭州的水井》,《情归西湖》、《西溪文献丛书》等。

注1,“发覆”,揭除蔽障。《庄子》:“微夫子之发吾覆也,吾不知天地之大全也。” 宋 叶适 《送刘德修》诗:“发覆洗涂糊,召和开褊迫。” 清 刘献廷 《广阳杂记》卷三:“物理幽玄,人知浅眇。安得一切智人出兴于世,作大归依,为我启蒙发覆耶!”

作者:龚玉和

▼延伸阅读▼

朱祥林:浅谈良渚古城 朱祥林:寻访智果寺旁参寥泉,再说见节何须见时穷 白云庵掩龙山脚,八卦田边的民国庵堂 |