1949年5月3日,人民解放军全面接管了杭州,从此一个新的时代开始了。《当代晚报》的最后一期出刊,我查到的是在4月28日,在这此前的数个月里,此报已经缩减成只有两个版面了,且也没有了副刊版,在晚报尚有4个版面的情况下,副刊也还是有的,但版面量是大为减少了,从创刊时的三个版,缩减为一个版,而其他增加的版面中,以“市场商情”最有特点,实际上是每天都刊登跟市民生活直接相关的商品的价格,这意味着山雨欲来风满楼,事实上风已经来了而且越来越大,所以报纸也被刮走了两个版,不仅夜来香不见了,雷峰塔也早就倒了,至于湖边的什么签也早就不灵了。

1949年6月1日,《当代日报》问世,它的发刊词《一个新的起点》开门见山地宣告:“从今天起,本报每日清早和我们广大的读者见面。当一切旧的都已经死亡,或者正在被驱向死亡,我们的新生蜕变,显示着一个不算偶然的非常的意义。”

然后文章又阐明了与当代晚报之间的关系:

“过去的当代晚报,在国民党反动统治下,出版了两年零两个月,本质上依存着反动的政治关系,凭着同仁们高度技巧的勇敢斗争,在群众中间散布影响而取得了良好的反应:但是,要做到为革命服务,为人民服务,那就完全没有可能。胜利的形势给创造了前提条件,这是我们本身应该对读者说明的一个基本认识。” 好了,这就像后来人们所说的,晚报里面潜伏着地下党,他们虽然不能改变报纸的本质,但通过努力,还是“在群众中间散布影响而取得了良好的反应”,这个判断和定位应该还是比较客观的。而且还特别强调了从晚报到日报,是“我们改组为一个纯粹人民立场的报纸”。后来我看相关人的回忆文字,才知道那篇发刊词是老报人张白怀先生写的。

这一天的报纸,在第三版发表了署名“本报记者莫高”的长篇报道《红五月的杭州》,此文描述了杭州解放近一个月来的变化,其中第一条就是“西湖人民的乐园”。而六月一日恰逢传统的端午节,所以有一条本报讯也值得关注的,它的标题为《新的诗人节属于工农大众》,文中讲到“诗人,以往被压制着,简直没有歌唱的自由,如今被解放了,广大的工农快板、秧歌、小调、鼓词、街头诗,已流播了全市。秧歌从无线电播唱,街头诗从学生的壁报上、从报纸的副刊上刊出,像‘天上有颗扫帚星,地下有个乌龟精,一心要把内战起,害得百姓不安宁’,已迅速地流传在市民们口中。”

注意,这虽然是一则新闻,但是通过它我们可以大致揣度后面副刊的风格,接着第四版就是副刊了,此版一分为二,上面一半叫“新文艺”,强调这个新,属于专刊性质的,下面半版为“五月”,就是一个综合性的副刊。“新文艺”有个编者告白,虽然不知道编辑中有没有诗人,但是你看这样的句子,“人民胜利,土地解放,中国进入了一个新的历史阶段。必然要死亡的,就该在这时候死亡;必然要萌芽的、成长的,也就该在这时候萌芽起来,成长起来。”这个文字在今天看来还是非常有感染力的,后面就有了那个时代的特点了:

“要陈腐的断种绝根,要新生的欣欣向荣,必有一段不短的艰苦的斗争过程。否则所得到的都将是赝品。能够献身于这个斗争,而且深入这个斗争的人,也只有献身于这个斗争、而且深入这个斗争的人,才能真正地拥护这个时代底巨大的丰富的社会内容和人生内容。”

这实际上已经阐明了新文艺要的是什么,于是“我们要表现、反映这火热的内容。我们愿意以最大的地位让给新鲜而多彩的通讯,报告,实录。因此,我们渴望着与沉在工厂里、农村里、战线上,以及在各个角落里的一切实际工作者握手。” 首期除了发刊词,还发了哪些文章呢,不知是不是因为这一天是诗人节,所以“新文艺”的整个版面都是诗人撑起来的——

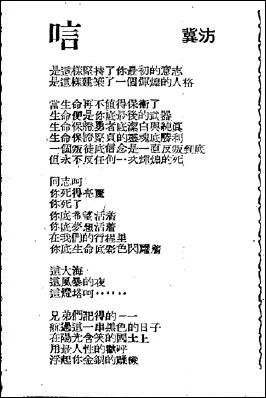

计有诗人阿垅的《从一首诗看阶级性格》,诗人方然的《论新的感觉力》,有诗人孙钿的诗歌《渔村小诗》,诗人冀汸的诗歌《唁》,还有亦门的《街头诗二首》,一首叫“保卫文化”,一首叫“藏不住”。亦门就是阿垅的笔名,原名陈守梅,杭州人,1944年就写出了“要开作一枝白色花——因为我要这样宣告,我们无罪,然后我们凋谢”这样的诗句。这个版面上首次亮相的诗人阿垅、方然、孙钿和冀汸后来是被统称作“七月诗派”的,其中方然当时是杭州的安徽中学校长,后来也是杭州文协的秘书长。从这些作者来看,这个《当代日报》的编辑中显然有一位跟这些诗人很熟,后来看老报人李士俊先生的回忆文字,只知道诗人冀汸和方然都做过“新文艺”版的编辑,所以“创刊号”就约到了这些诗人的文章和诗歌。由此看出,杭州的解放以及新中国的成立,这些诗人们是由衷地感到高兴的,但是后来他们的命运却又是他们自己掌握不了的,他们很想成为工农的诗人,但结果却并不如此。

今天来看这些诗,有的还是颇有艺术的,有的只是口号标语,但这没关系的,这就是“街头诗”一说的本来之义,《保卫文化》一诗的开头就是这样的——

反动派 不要文化! 国民党 没有文化! 他们 迫害学生 查禁书刊 统制思想! 反动派 摧残文化! 出卖文化! …… 所以我说不要奇怪,这都是时代的印迹,这个版面上有一个稿约,写得相当清楚明白: (一)欢迎各种形式的文艺作品。 (二)特别欢迎生动活泼的报告。 (三)杂文,也要的。 (四)只有假话不要,废话不要。 (五)来稿最好不超过五千字。 (六)编者有权删改来稿;不愿删改者,请预先声明。 (七)稿件发表后,有一点稿费略表酬劳。 (八)不用稿,附足邮票者,退回。 …… 注意第四点第五点的表述,第四点很直截了当,“只有假话不要,废话不要”。第五点是告诉我们一个事实,当时的报纸已经是大报了,一个整版如果没有广告,那可以放一万字了,这新文艺是半个版五千字,这跟当代晚报副刊每篇文章平均三百字,完全不可同日而语了。

再且看“五月”副刊版,到底跟新文艺有些什么区别呢?

也有一篇类似于编者语,题目叫《壮丽的五月》,首段是这样的—— 五月,百花争艳,红遍原野森林,是河山灿烂辉煌的季月,是万里长空,紫云红霞,自由广阔纵情欣喜的季月,是我们欢腾唤呼的日子。我们多少年来受尽折磨困顿,遭受迫害凌辱,从潮湿冷暗的旧岁月里获得了解放,获得了自由和愉快的日子。五月,属于我们自己,这壮丽光荣的日子。 接下去的文章就有意思了,一篇是署名为“女织工李丽芳”的《我们怎样写话》,这里有两个看点,一是作者的身份是女织工,但不点出是哪个厂的女织工,所以我在今天还会怀疑有没有人代笔,虽然她在文章最后说“我是一个在一个有十多架布机的私人布厂里织布的女工”;第二个看点是这样的文章,本来是叶圣陶或陈望道这样的高手才敢写的,但一个女织工就敢写,这是何其不容易,因此我们可以读出一个信息,即这是一种提倡,不仅要写工农兵,还要由工农兵来写,暂时没有怎么办,也可让编辑来代一代,这虽然是我的猜测,但不是没有可能,因为这位叫李丽芳的作者,后面我就没有再看到过她的文字了。 接着就是赵树理的小说《小经理》的连载,秦牧的文章《全世界的声音》,副标题是“向出席巴黎和平大会的新中国代表团欢呼”,

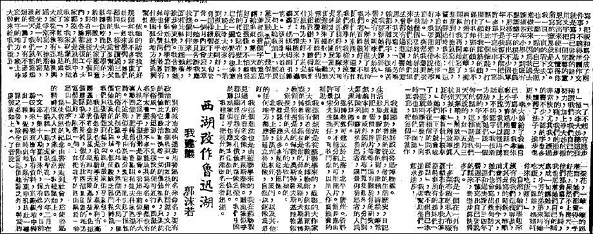

然后是郭沫若的一篇重磅文章。十多年前,我写过郭老跟西湖的一段情缘,我曾提到过郭老的这篇文章,但说实在的,我在那时并没有看过这篇文章,只是知道他有这个意思,所以这只能是且听下回分解了。

后面的“五月”栏目,除了名家文字之外,直接写工农的还是颇多的,这是一个十分明显的倾向,也是“五月”跟之前的“夜来香”和“雷峰塔”的显著区别之一。

作者:孙昌建

文学创作一级作家 杭州市作家协会副主席、杭州市政协委员 现任职于都市快报社 ▼延伸阅读▼ 谢麻子巷里的夜来香 雷峰塔下的湖畔飞絮 亦官亦学通六艺,西子湖上有阮公 |