上个礼拜,《波西米亚狂想曲》上映,尽管迟到了小半年了,这部皇后乐队的音乐传记还是让无数人血脉贲张,尤其是最后20分钟的Live AID演唱会,很多音乐人直呼:太完美了!简直就是梦回那个摇滚盛世。

当然大多数年轻人虽然听过《We Will Rock You》或者《we are the champions》,但对于那个年代的皇后乐队,那个年代让人热泪盈眶的摇滚岁月,依然有些陌生。

是的,时光的车轮不停,辉煌只会留存在岁月里,供有心人景仰,最后成为一段不为人知的往事。 就像很多人热爱摇滚,却不知道云淡风轻的杭州也曾摇滚万岁。这块骨子里带着文艺的土地,也孕育出许多牛B的摇滚乐队。 #此处牛B专为形容摇滚乐队# 木壳、肆君子、following、轻轨、第二层皮、橙、深蓝光圈、黑水……这些陌生的名字,现在已几乎无迹可寻,但在2000年初——那个被公认为杭州乐队文化最蓬勃的时期,他们都曾镌刻出属于自己的或深或浅的线条,并集体构成了属于杭州的“摇滚记忆”。 “重回那个年代,你还会玩摇滚组乐队吗?” “会。” “当时有个暴脾气的音乐作家,来酒球会开讲座,他讲‘杭州没有什么好的地下摇滚乐队’,台下有个女生立刻站起来说,‘杭州曾经有过所有音乐风格的乐队,只是你不知道,所以请别乱评价’。那个女生讲的应该就是我们那个年代。“

虾米音乐创始人朱七面对镜头,笑得像个孩子。

朱七说的“那个年代“,大略就是1998年到2007年,或许每个音乐人对兴盛这个词理解稍有不同,时间年限上也有区别,但所有人都在这段时间里明确感受到了“摇滚对内心的照耀”。 他们的经历可以说是大同小异,都是从高中开始经历了摇滚的熏陶,那时候互联网还没个正经模样,“摇滚养分”也只有打口碟这一个途径能获得。

橙乐队的主唱高山在高三的每一个周末,都会去电子市场的仓库里挑碟,只要是封面有几个长头发的男人,那这张碟就值得塞进随身听里循环播放,站在那里带着耳机听一个下午,然后乖乖掏出半个月的生活费。

那时候,男孩们还不懂摇滚的意义,但摇滚已经成了有些人的梦想。比如琴庐乐器的老板卢山,在1999年就开始组乐队,当时就是喜欢摇滚,除了卖了两个月手机,其他时候都是在弹吉他。 但你问他们为什么要组乐队,这个事很难说清楚。最直白的理由就是无聊,觉得一个人太无聊了,和大家一起组一个乐队会有趣一点。 这事在当时的大学校园里非常常见,那时候不像现在灯红酒绿,每天都有打不完的卡,那时候只有课余大把的空闲时间。 在空闲的时候学一门乐器,试着弹自己写的歌,和喜欢的朋友组一只乐队,想法单纯。 无论是朱七,高山,还是前深蓝光圈乐队的主唱力轩,总结他们的大学生活,主要活动就是“排练、演出、吃夜宵”。

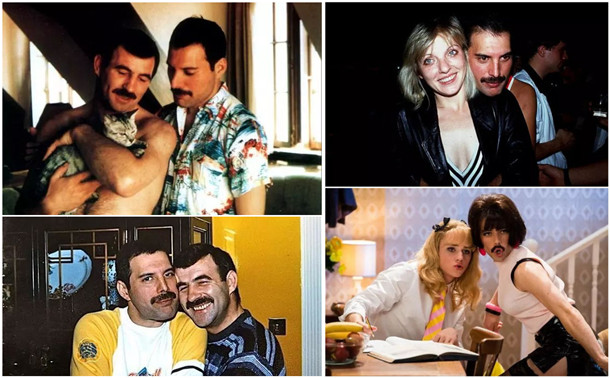

朱七和他的乐队▲

2000年左右,校园乐队如雨后春笋般涌出来,浙大还出版过一本杂志叫《音乐小虫》,有特点的校园乐队都会收录其中。 工大的网球场还办过一场音乐会,非常轰动,一两千人,演出质量非常高,算那个时候的最顶峰,旁边寝室楼嫌吵,死命往下面泼水以示抗议。 “我这辈子听音乐的幻觉就在那场音乐会,李剑鸿表演的时候就觉得时间已经静止,呆掉的感觉。从此以后我听李剑鸿的演奏都要有所防备,以防被他带走。“ 那是李剑鸿和朱志芳的第二层皮乐队带来的表演。朱志芳从93年开始组乐队,没有经费也没有来源,主要靠朋友救济。当然这样的生活给了他很多创作的灵感,摇滚的主题就要死要活,抒发郁闷的情怀,愤青。

朱志芳▲

这种情绪感染了当时还在念书的朱七,也让那时候的许多大学生深切感受到了摇滚的魅力。 那个时候,乐队的比赛也多。 02年03年,康师傅和统一为了争夺市场份额拼命赞助各大音乐比赛。比赛也算是带起整个杭州乐队文化很重要的一个因素。那时候,高校乐队和社会上的乐队都一起比,交流频繁,氛围很好,有什么好的作品,就在比赛上拿出来。 深蓝光圈乐队是第二届“统一冰力先锋大赛”全国十强,就那次在长沙的比赛,鼓手还在全国人民面前把鼓棒打飞,但大家都觉得无所谓,玩得开心就好。 力轩记得很清楚,那届比赛的评委是高晓松,嘉宾是汪峰,当时汪峰也没有名气,穿着红色花衬衫上来演出也根本没人理他。 晚上在夜宵街吃香辣蟹的时候,一抬头,发现汪峰就在隔壁桌,乐队成员也完全没见到明星多感觉,直接就上去熊抱、寒暄。 还有一次康师傅冰红茶的比赛,嘉宾是五月天,那时候五月天也没啥名气,“还问我们借乐器线用。”力轩回忆道。 在那个年代里,演出的环境并不好,甚至还不能用演出来改变生活的困境,连一些现在很大牌的乐队歌手,都没想过靠演出能让生活变得更好。 那后来呢,摇滚乐队是不是一直做下去? 这个问题曾经摆在深蓝光圈的四位成员面前,他们走出校园,即将正面面对生活,而在简历上,和汪峰吃过夜宵并不能成为亮眼的履历。

深蓝光圈当年在南山路火知了演出▲

这是所有乐队都会面对的窘境,首先要活下去,才能玩音乐。

力轩去IT行业做过班,帮电视台做过幕后,最后拿起了教鞭和课本,在浙江音乐学院教书育人。最近和朋友一起开了个音乐习作中心“听起来不错”,为小朋友们搭建一个玩音乐的平台。

高山的橙乐队还在,他开了自己的酒吧——sky1944,酒精上头了还会快乐地在自己酒吧里唱3个小时。但清醒的时候,他要思考未来的方向,用excel表格计算酒吧盈利,手下这么多员工,他们的未来,他们的家庭,都成了自己肩上的责任。

朱七是虾米音乐的创始人之一,现在辞了职,开始玩,能在周二的午后穿着睡衣出现在小区楼下的星巴克。他的状态是还算财务自由,能花一百多万好好地做一张专辑出来。

卢山做起了节目,《睡前练回琴》反响挺好,为谢春花弹过吉他,做过专辑。自己的琴行越做越好,商标也拿了回来,索性全身心地投入到琴行老板这个角色中去。

他以前的木壳乐队,主唱现在在做餐饮“臭当家”,贝斯手在美国,键盘手在网易严选,鼓手家里有矿,去投资了足球俱乐部。 还有更多的乐队,解散,流浪,从此江湖不见,都化作为生活奔波的凡人,炊烟袅袅升起,隔江千万里。 但这一个问题:如果能重回那个年代,你还会选择玩摇滚组乐队吗? 所有人的答案都是:会! “我正好在西湖边散步,看到一栋楼正在被拆。” “那个地址,是灵隐路31号。” 经历了杭州乐队盛世的人,无论是参与者,还是旁观者,都会有一场难以忘怀的摇滚记忆。这些记忆,汇成了那些年摇滚乐队们最好的年华。 而在杭州,几乎所有人都有两段“独家记忆“是相通的,一个是03年的非典,一个是灵隐路31号。 非典时期,很多音乐比赛都要求乐队寄demo过去,靠demo来筛选晋级。并不是所有乐队都出得起录demo的钱,深蓝光圈同样窘迫。

好在当时动听968的电台DJ郭明帮了他们的忙,那段时间,每天晚上11、12点的时候,员工都下班了,乐队四人就去电台的直播室录歌,郭明帮忙混音。受限于设备,歌录得也很粗糙,但那首《雨后的真实》还是让他们成功晋级。

“现在回头听,里头的电吉他声音就像塑料一样。”力轩感叹。 在那段特殊的时期,深蓝光圈最初的几首原创作品,都诞生在这个直播室的方寸之间。 非典时期还有一个现象是所有的酒吧都歇业了,乐队失去了很大一部分的经济来源,高山当时就没地方去,只能在家里砍砍传奇。直到没生活费了,就想着去街上卖唱。

那时候他遇到了还在营业的you too酒吧,当时萧条的大环境下,这家酒吧灯火通明,满座,它是非典时期全杭州生意最好的酒吧。

在you too他见识到了摇滚真正的魅力,音乐某种程度上甚至冲破了人们对sars的恐惧。正好那时候酒吧也没乐队,高山的乐队就开始在那边演出,一演就演了10年,也让他有了开一个自己的酒吧的梦想。

与you too几百米之隔的旅行者酒吧,则更像杭州摇滚乐队的“黄埔军校”,自2000年营业至今,近二十年时间,这里的每张木桌子都被酒浸润出了奇异的气味。

同样,在那个全杭州最具标志性的、坐拥大幅落地墙绘的舞台上,来来往往也走出了许多音乐人。金曲奖提名获得者许钧,来旅行者驻唱之前,在其他小酒吧每天的出场费是30元;还有《中国好声音》汪峰战队学员刘彩星,至今每天10点一过,还是会在旅行者浅吟低唱起王菲的《旋木》……

至于灵隐路31号,老杭州人或许还记得,这块路牌其实是一家酒吧的名字。

那时候Mao和酒球会还没个影,这间本来想做画廊的酒吧就担起了杭州本土live house的重任。北京最火的几个乐队,木马、深邃,还有窦唯,都在灵隐路31号演出过,二三十块钱就能买一张票进去,这算是杭州摇滚汲取营养的圣地。

卢山也在灵隐路31号表演过,那天正好下雨,从室外搬到室内演出,卢山所在的两个乐队正好排着连续演出,他就没下过台,前面一个乐队演出完,换把吉他继续弹。现场的气氛很好,所有人都站着,这是歌迷对乐手最高的崇拜。 当然,灵隐路31号的闭幕演出,才是最轰动的,几乎杭州有头有脸的摇滚乐队都去了,现场超嗨,观众都哭了。关门前的最后一晚,眼泪都无法表达对这里的不舍。 那一晚过后,不少人都生出了流离失所的感觉,就好像一个标志突然坍塌。

朱七见证了真实的坍塌,他有一天在西湖边散步,看到一栋楼正在被拆,很熟悉的地方,走近一看,门牌上写着——灵隐路31号。

“我们那时候哪买得起这么贵的吉他。” ”一两千块的吉他,拿在手里已经很开心了。“ 人们总是愿意去做对比,新的和旧的,年轻的和衰老的,现在的和过去的。企图从岁月流转中发现到底有什么东西被剔除,又有什么崭新的标记被刻在了现在。 在知乎上,《如何评价波西米亚狂想曲》这个问题下面,点赞最高的回答里有这么一段话: 在如今的世界,残酷的理性正在逐渐回潮,摇滚青年们的理想越来越渺茫,连摇滚乐都失去了舞台中央的主流地位。就像是美国的政党轮替一样,这倒说不上是进步还是退步,但那个时代走了就是走了。 我只是觉得,不管你愿不愿意承认,在同一家小酒馆里偶然凑齐的愣头青乐队,就是比满街星探苦心挖来的天才少年团,更能撩得起少年心气。 知乎@赵志敬 “理性回潮,理想渺茫”这样子的话或许听起来有点阳春白雪,通俗点讲,就是玩摇滚组乐队的人越来越少了。 谁都要经历少年,被音乐撩拨得魂牵梦萦,拿起吉他与鼓槌,在琴键上敲下自己的音符,然后衰老。那些偶然凑齐的,曾唱响过杭州大街小巷的愣头青乐队,已经与生活和解。 他们开始衰老,被人喊作老师与前辈,放下了嘶吼和愤怒,并试图以旁观者的姿态去看待杭州乐队的新生。 从亲历者变成旁观者,角色的转变让他们更清楚地看到现在与过去的差别,有好,也有坏。 几乎所有人都认为现在做乐队的孩子比过去更专业。齐全的设备、完整的乐理知识,还有不愁吃穿的生活环境,都让年轻人能更舒适地学习音乐。 卢山是感受最深的,自己店里的吉他最贵的要几万块,以前觉得这么贵的吉他怎么会有人买,但摆出来了,发现市场还挺大的。 “我们那时候哪买得起这么贵的吉他,一两千块的吉他,拿在手里已经很开心了。”

旅行者和黄楼的创始人张征在酒吧里接触过不少乐队。在他看来,现在的乐队,基础的理论上还是技术上,都要比当年的完善。

但同样的,庞大的信息量让孩子们有了更多的选择,玩摇滚并不是唯一的选择。 “现在年轻人不搞摇滚”,朱七也有这样的感受:“一代比一代更不理想化。” 现在的小孩子,有玩民谣的,有搞hip-hop的,有唱流行的,但很少玩摇滚的,个体多,乐队少。

这个观点几乎所有的杭州乐队老og们都认同,那些转职做音乐教育的乐手更是深有体会,力轩会说:现在的孩子,理解和包容总是欠缺一分。

《波西米亚狂想曲》已经把组乐队的困难告诉了我们,一个乐队四个人,总会观点不合,矛盾与争吵时刻都会发生,想要走下去,是需要包容与理解的。

高山的酒吧里来来往往不少乐队,他发现现在的乐队约束力没有那时候那么强,玩乐队都是很有个性的几个大老爷们,矛盾肯定会有,有些乐队说散就散,但是现在小孩在这方面可能就没那时候的懂事。

当然高山也会开玩笑说:现在乐队不招妹子喜欢啊。我们那时候,是个男生就喜欢摇滚,别说学霸学渣,都想留长发,玩摇滚。

张征补充了一个观点,其实还有一个原因就是现在的社会背景变了。那个乐队兴起的年代,社会的压力,家庭的压力,大家都迫切地想要一个情绪的出口,想要呐喊,发出自己的愤怒的声音。 现在,锦衣玉食的孩子到处都是,也没有人为了买一把吉他好几天啃一个馒头。他们不够愤怒,或者只能假装愤怒。 市场经济的繁荣,让年轻人保持“不忘初心”太难。 从唱得歌中就能看出来,当初那个年代,唱原创歌曲,是乐队的尊严和底线,只有自己的歌才能表达自己的特色。 在今天,连选秀节目都要求改编歌曲了。但不唱自己的歌,摇滚就没有意义。 卢山觉得,现在的音乐比之前的确要更加成熟,歌手也见多识广。但这也导致现在不少音乐人,整天就在琢磨“市场想要什么”、“什么歌放网上会红”。“我们以前是唱自己,观点,态度,都是自己的,现在好像大家都喜欢唱市场喜欢的,就好像从产品思维变成了用户思维。”

站在琴行密密麻麻的吉他墙前,卢山举起一把刚到的新琴,熟练地刷下一个和弦测试音色。那一刻,他仿佛突然听到了年轻时候的自己,玩摇滚,那就是一腔孤勇——你喜不喜欢,关我屁事,我喜欢就行。 网友留言:

@迪迪:那一年的工大,声音网,南瓜,鲁大东和与人、於阗和甜蜜的孩子,《从三墩到武林广场》……是记忆里永不会消失的彩虹。 @ʚ袁枚ɞ:喜欢高山的乐队好多年了,每周五下了班必须去一趟1944,坐吧台和调酒师聊天也好,约上好多朋友坐离舞台近一些也好,那个地方是一个精神寄托,酒吧里的服务生和乐队就像家人,我还经常溜进后厨吃他们的夜宵。 @摇滚熊:97年只不过是都在努力自己练琴,98年是一个大的突破,那次的演出也很有意思。于阗去捞因为来看演出打架的朋友,丝绸学院的邢万里技术在学生乐手中非常棒,影子乐队的吉他手后来去了《我爱记歌词》伴奏,等等。 @陆江:我们在浙大组的摇滚乐队比朱七说的“那个年代“还要早十年左右。 @amyoǒ:打开一段尘封的回忆,曾经陪着前男友背着吉他去这些酒吧一家一家地试唱,也曾经在you too听高山高波国力建力乐队嗨唱,也和他们一起吃过很多次夜宵,如今前男友也在努力出自己的专辑。

本文授权转载自微信号:杭州浪货(ID:touchsex5218)

|