位于浙江省杭州市余杭区良渚街道、瓶窑镇和德清县下渚湖街道的良渚遗址是实证中国5000年文明史规模最大、水平最高的大遗址之一,以它命名的良渚文化是中国文明发源的重要标志。学术界长期以来将良渚遗址的发现归诸于施昕更,发现时间为1936年,而事实上,在上一年何天行已经发现良渚遗址。何天行是浙江考古学的先驱,他以实证和疑古的精神研究中国文化,虽历经坎坷而坚持不渝,取得许多开拓性学术成果,体现了特别的学术品格。 一、何天行早于施昕更发现良渚遗址

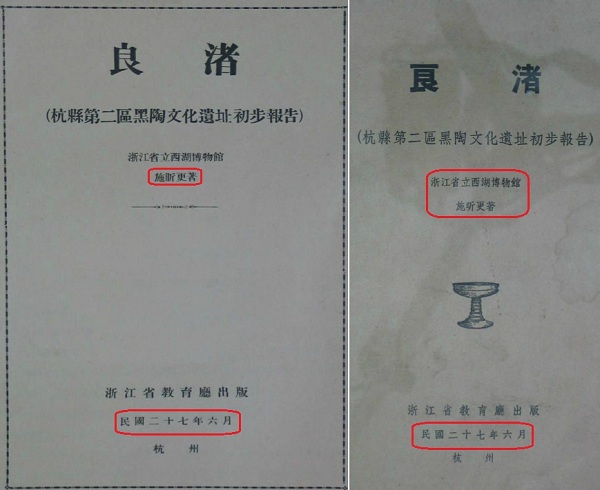

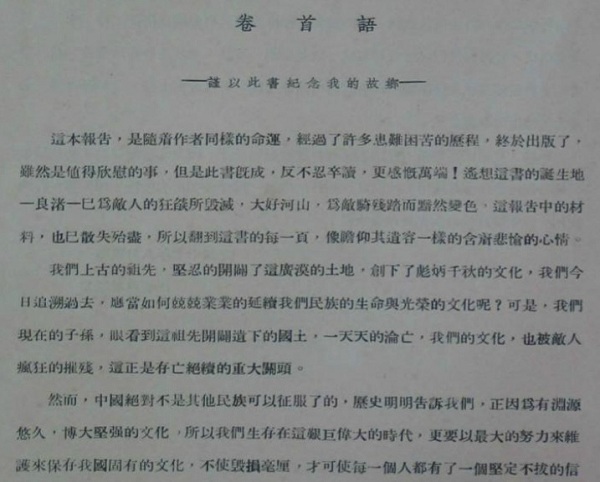

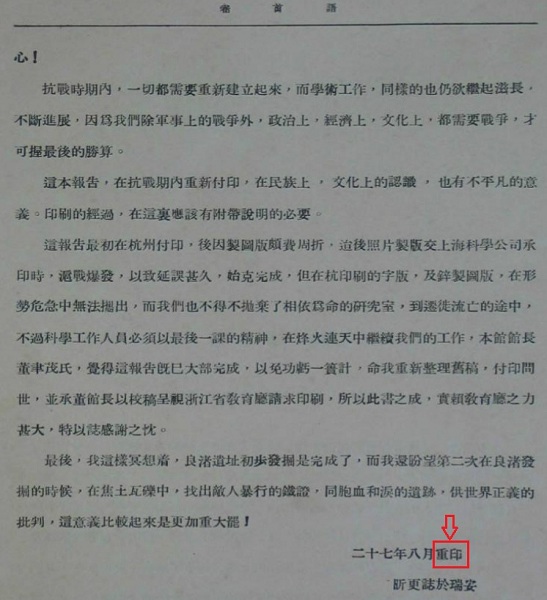

施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》 据施昕更约出版于1938年8月的考古报告《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》、1937年4月起发表于上海《时事新报》之《古代文化》周刊等的《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》等所记,1936年5月底供职于西湖博物馆的施昕更参与发掘杭州古荡遗址时注意到其器物与其家乡杭县良渚镇(今杭州市余杭区良渚街道)出土的十分相似,发掘结束后的第二天即1936年6月1日即回良渚搜集器物。7月、11月又两赴良渚调查。调查情况引起西湖博物馆馆长董聿茂重视,经审批后决定对良渚遗址进行考古发掘。1936年12月1日至10日、26日至30日、1937年3月8日至20日由施昕更主持3次调查,发现遗址12处,并对棋盘坟、荀山、横圩里、茅庵前、朱村㘰、钟家村6个地点进行试掘,获得许多黑陶和石器。施昕更1936年对良渚遗址的调查发掘后来被认定为良渚文化的发现时间。

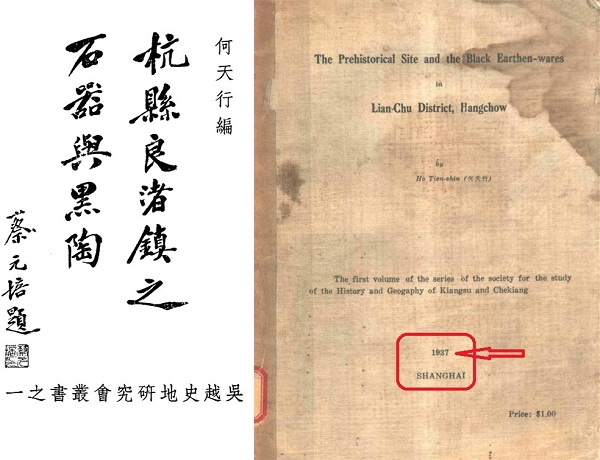

而何天行1935年就在古荡、良渚发现石器和黑陶遗址。其1982年所撰《良渚镇的石器与黑陶:良渚文化的早期著录》手稿指出:“我的见到良渚发现的石器与黑陶,是在1935年在古荡看见有出土的石铲与陶器之后……到1936年12月下旬《东南日报》上载有杭县第二区(良渚镇)发现的黑陶文化遗址时,其时良渚的石器与黑陶的发现已经历了一个相当的时期。”又1984年作《筹笔》诗补记云:“1939年予从业上海沪江大学商学院,美籍地质学副教授Sterlings Beath晤见,盛意敦挚,为予1935年所始见良渚文化古器物著文称述于纽约Asia刊物上,此一古文化实物遂传知于国外。自予最早发现良渚文化至今已50年,因书瓷记之。”又1985年撰《回忆蔡元培先生》手稿载:“1935年5月……我由教育部统一甄别考试正要转学到复旦大学适届毕业的一学年求学时,在距西湖玉泉山不远的老和山下陆续发现了不少石器。我从常去看的古玩铺知道杭县第二区既出古玉,又有古陶器。那年冬天,我已征集到良渚出土的黑陶。同时,我知道并没有人去注意它或从事研究。我作了实地考查,到第二年夏季,我所收集的黑陶与共见的新石器时代石器,虽不少陶器是残破的,已达一百件以上。”何天行完稿于1937年3月30日的考古报告《杭县良渚镇之石器与陶器》“绪言”和“结语”两次提到发现古荡遗址,都用了“前年”一词,英文提要记为“two years ago”(两年前)。同年4月16日完稿的《杭县第二区的史前遗存与黑陶文化》“绪言”也称“前年”。“前年”即1935年。上述几说均一致。卫聚贤1940年发表的《中国东南沿海发现史前文化遗址的探讨》叙及:“同时何天行先生他也是杭县人,他在五年前在上海听我讲考古学这一门课程,感到兴趣,也在良渚作试掘的工作。除发现石器及黑陶外,并发现了一个黑色的陶器卮的边沿上有花纹,并有九个文字。”所说“五年前”与何天行的记述相合。

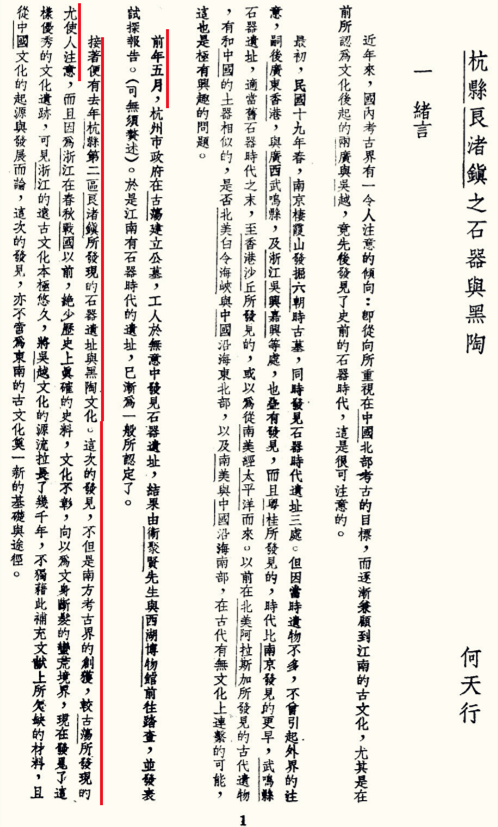

但对何天行所说却有争议。何天行《杭县良渚镇之石器与黑陶》绪言载:“前年五月,杭州市政府在古荡建立公墓,工人于无意中发现石器遗址,结果由卫聚贤先生与西湖博物馆前往踏查,并发表试掘报告……于是江南有石器时代的遗址,已渐为一般所认定了。” 由于1936年西湖博物馆和吴越史地研究会编《杭州古荡新石器时代遗址之试探报告》和施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》等记载古荡遗址发掘于1936年5月,有人将在古荡建立公墓发现遗址与1936年西湖博物馆对良渚遗址的考古发掘看成是同一件事,以为何天行所记“前年”应为“去年”的误记,其发现良渚遗址也为1936年。然而事实上古荡遗址1935年已经发现,1936年西湖博物馆才对其正式进行考古发掘。何天行对发生在两年前的事不存在记忆错误的可能。对于1935年5月杭州市政府在古荡建公墓一事,1935年5月6日、8日、10日《东南日报》有过多次报道,如5月8日、10日的《杭州市政府招标建筑公墓路路基通告》。卫聚贤附于何天行《杭县良渚镇之石器与黑陶》后的英文稿《江浙新石器时代石器和黑陶的新发现》记载,1935年在江苏奄城和苏州、上海金山和浙江杭州发现新石器遗址(In 1935 while excavating an ancient city Yen-chen〔奄城〕about 18 li from Wu-ching, Kiangsu〔江苏武进〕, I again found a number of geometrically designed earthen, wares similar to those at Chi-Hsia-San. Similar discoveries have since been made one after the other at Chi-Chia-Ton, Ching-San〔金山戚家墩〕, Hangchow〔杭州〕, and Soochow〔苏州〕)。杭州的遗址当指古荡、良渚遗址。而且据何天行《回忆蔡元培先生》一文所记,此时他已“在老和山下(古荡)陆续发现了不少石器”。

何天行1935年至1936年采掘的良渚遗址石器和黑陶当时曾多次公开展出。吴越史地研究会1936年8月30日在上海成立时举办“石器、陶器、唐瓷展览会”,何天行在良渚遗址采掘到的石器和黑陶在展览会上展出。1941年6月何天行发表在《世界文化》月刊上的译文《远古文化的一环》(原题《杭州良渚镇的黑陶遗址》)“译者志”记述:“杭县良渚镇发现新石器及黑陶遗址后,译者曾至当地检探数次,并将采掘所得在上海青年会作公开展览。”1936年底西湖博物馆拟在1937年元旦举办出土古物展览,特向何天行商借“所有的黑陶以及晋瓷等”。施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》第四章《遗物》有“又曾见刻有类似象形文字之陶盘”(指何天行展品)的记载,当指通过展览所见。 何天行《杭县良渚镇之石器与黑陶》与施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》两部考古报告撰著时间有先后,后者成文在后,更系统也更符合考古规范,但也明显受前者影响。前者的学术观点具有基础性作用,后者有许多直接性引述。试举如下: (一)何文第6页(《四、遗物的种类》)云: “现在我们先将这次所发现的黑陶纹绩加以说明。这次杭县所发现的黑陶,有纹绩者几仅占四十分之一,其中以图1ABC三种为最优美。如图14A的纹绘上看,略与安徽寿县所出的楚器纹绩相似。” 施文第24页(《第四章 遗物》)云: “还有使我惊异的,就是长明桥、钟家村所出的黑陶,其纹绩更加精致,为复杂混合的几何形图案。何天行君曾藏有与寿县楚器极相似的鸟形纹,亦具有印纹的。”。 (二)何文第1页(《一、绪言》)云: “现在发见了这样优秀的文化遗址,可见浙江的远古文化本极悠久,将吴越文化的源流拉长了几千年,不独借此补充文献所欠缺的材料,且从中国文化起源与发展而论,这次的发见,亦不啻为东南的古文化奠一新的基础与途径。” 施文第41页(《第五章 结论》)云: “其意义归纳起来,又可分数点来说:1.可知浙江文化的渊源是很悠久,足以纠正文献的谬误,补充文献的不足……” (三)何文第10页(《五、结语》)云: “浙江在中国文化上经济上几无时不占重要的地位。” 施文第42页(《第五章 结论》)云: “浙江在现代中国经济上文化上无时无刻不占重要地位的。” (四)何文第10页(《五、结语》)云: “由此不但可见远古时吴越一带的文化,几与中原并驾齐驱。” 施文第42页(《第五章 结论》)云: “浙江远古文化程度,因黑陶及石器的发见,确可与中原并驾齐驱。” 由上述情况判断,何天行于1935年最早发现良渚遗址应为事实。 ↓ 见 下 页 ↓ ▼延伸阅读▼ 昨日千人送别国医大师何任 浙江惟一的国医大师何任 昨晨仙逝 二、何天行敏锐的问题意识和先在的学术预见

何天行勤奋博学,于考古学、历史学、文学、教育学等多有研究。出版专著4部(另有未出版的专著或史料集4部),撰著论文30余篇。由于职业活动和资料掌握局限较大,特别是中华人民共和国成立后长期处于失业状态,他没有条件做十分系统专业的学术研究工作,但凭借直觉和媒体信息却能钩稽关键问题,提出许多具有预见性的学术见解。张光直《古代中国考古学》、李学勤《中国古代文明十讲》、马叙伦《石屋余渖》、顾音海《甲骨文发现与研究》、刘玉建《中国古代龟卜文化》、罗志田《20世纪的中国:学术与社会》(史学卷)等专著,以及曹定云《中国文字起源试探》、徐志啸《中日现代楚辞研究之比较》、李家和《越文化初论》等论文,对何天行的一些重要学术观点都有引述。

20世纪初,现代考古学引进中国。至20年代下半期,中国学者才独立从事考古发掘和发表考古报告。1935年尚在中国公学求学的何天行就关注古荡和良渚的出土文物,说明其在中国田野考古刚起步的阶段即对考古十分敏感且有理性认识。按照当时的规定,考古发掘须经政府审批,何天行作为个人不能取得批文,但他最大限度地对一些挖掘地点及其地层进行调查,并收集了大量器物,撰写了首篇良渚遗址考古报告。虽然调查的系统性和深入性有局限,报告仍然提出了颇有价值的见解。如其绪言和结语所言,当以新的考古发现改变吴越地区远古时期为文身断发蛮荒境界的认识。远古东南沿海一带有固有的文化,是中国文化的重要源流,与西来的彩陶文化相对峙,几与中原并驾齐驱,甚至已有超过黄河流域的倾向。美洲与中国东南沿海是否有文化上的联系也可以研究。报告刊载的黑陶盘刻文则是极为重要的中国文字发明的证据。

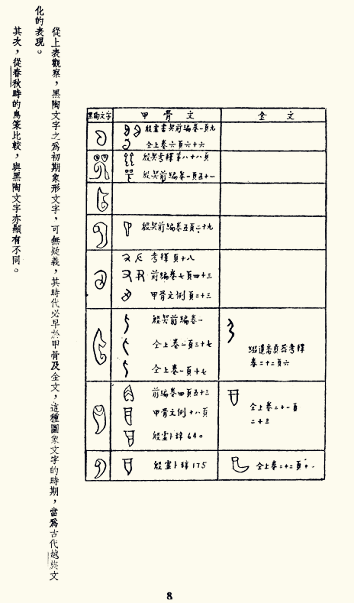

何天行《杭县良渚镇之石器与黑陶》 《四、遗物的种类》对这10个刻文进行分析,并找到了8个甲骨文同形字、3个金文同形字。文中指出:“这些文字刻于原器口缘的四周,并有锯齿形纹绘联络,故知其为文字而非绘画。同时在杭县所出的黑陶里面,并有纯粹的刻画。据此,尤足证为文字无疑。但这种文字显然还在初创的时期,大约是从象形纹绘演进的。由这些象形文字的形体观察,不独比春秋时越国所传鸟篆等铜器铭刻为早,且当在甲骨文之先。”基于这一发现非常重要,卫聚贤特别在吴越史地研究会编印的这份报告后附撰《中国最古的文字已发现》一文。文中称:“黑陶上有刻文的字,系何天行先生在杭县良渚发现的……黑陶文字虽不多……但为中国最古的文字,可以断言的。”此后发现的良渚文化陶纹再也没有出现如此接近文字的纹饰。何天行后将上述黑陶盘捐赠于故宫博物院,但却遗失。其后人何宝康等后来多次查找而未可得。则报告所载成为孤证,弥足珍贵。

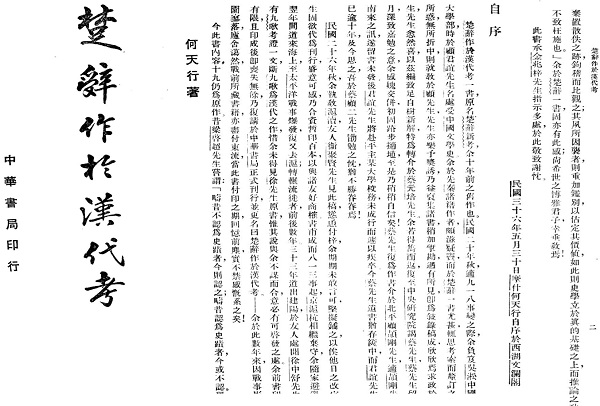

20世纪50年代,何天行还在浙江省余姚、上虞、绍兴、慈溪等县发现多处遗址,最早发现了跨湖桥文化。其《萧山湖岸发现新石器时代陶片》一文记载:“萧山城西近湖山麓的地方,在从盛家港后到沿山的路旁,一直到瓦窑相近,发现不少新石器时代陶片……萧山所发现的陶片状况,很与在余姚湖边山麓所发现陶片的状况相同。”90年代,在这一区域发现跨湖桥遗址和下孙遗址,所代表的文化称“跨湖桥文化”。目前所存跨湖桥文化遗址仅为孑遗,当时若对何天行的发现给予重视,或可有完整的保护。何天行还十分敏锐地将跨湖桥一带发现的器物与余姚发现的器物相联系,他可能还是河姆渡文化最早的发现者。 何天行很早就推测存在周代甲骨文。在《学术》1940年第1辑上发表《陕西曾发现甲骨之推测》一文,根据《诗经》推测周人与殷人一样迷信占卜,陕西地下当埋有占卜甲骨。20世纪50年代这一论断得到证实。70年代周原遗址更是发现大量占卜甲骨。目前陕西、山西、河北、北京等10个遗址发现许多西周甲骨文,合计312片1033字。何天行对夏史的研究更多。20世纪40年代发表《论民族起源与文化孕育》《东北与西南:中国东北与中南半岛的史地考证》《夏代诸帝考》《禹即九州考》《桀放南巢考》《夏代方位之蠡测》《中国之形成》《夏地理考》等。1957年后又撰成《夏殷之际种族文化考》《说夏篇》《夏代史研究》等手稿,“文化大革命”时被抄走遗失。由于缺乏考古和文献资料,夏史和夏文化(文明)研究至今仍困惑重重,没有实质性突破,是中国考古学的难题。而它又是一个涉及中国文明起源的问题,何天行对它的特别关注说明其有强烈的问题意识。 何天行还颇多用心于《楚辞》研究。自汉代以来,屈原《楚辞》25篇被怀疑全部或部分为伪作。廖季平约出版于1906年的《楚辞新解》和出版于1921年的《楚辞讲义》《五变记》还逐渐形成一种观点:即历史上不存在屈原其人,《离骚》及其他所谓屈原的作品多半为秦博士所作。这就是所谓的“屈原否定论”。廖季平的著作行世较少,胡适1922年发表的《读楚辞》一文影响更大。胡适认为《史记》本不可靠,《屈原、贾生列传》更不可靠。汉代以前不会出现屈原这样的忠臣,传说中的屈原是根据“儒教化”的《楚辞》解释出来的“一种复合物”或“箭垛式人物”。只有纠正久被“酸化”的《楚辞》研究,推翻屈原的传说,才能推翻《楚辞》作为“一部忠臣教科书”的不幸历史。“从《楚辞》本身上去寻出它的文学兴味来,然后《楚辞》的文学家之可以有恢复的希望。”受廖季平、胡适等影响,何天行、丁迪豪、卫聚贤等展开了更为具体的研究。胡适1906年至1909年就学中国公学,1828年4月至1930年5月又任中国公学校长。胡适遵循“不分派别,不限资格”的原则进行改革,使中国公学进入发展高峰期。不仅学校规模扩大3倍多,胡适的学术思想在学校当也影响巨大。1931年,何天行就学中国公学后撰成《楚辞新考》一书。中国公学教授顾名将其荐于中国公学董事长蔡元培,蔡元培有“中公学生何天行好学深思”之评语,并拟推荐于顾颉刚。1938年卫聚贤将其刊于吴越史地研究会主办的刊物《楚辞研究》,1948年修订补充后更名《楚辞作于汉代考》由中华书局出版。

《楚辞作于汉代考》(《楚辞新考》)是“屈原否定论”最系统周密者。书中提出,屈原这个人物实际不存在,前汉涉及屈原的文献(如贾谊《惜誓》《吊屈原赋》、淮南小山《招隐士》、东方朔《七谏》等)均系伪托。《史记·屈原、贾生列传》为后人所作,作者可能是刘向或刘歆,定名“楚辞”也是从刘向开始的。《离骚》的作者本是刘安。而因刘向父子既厌憎刘安,又要发泄对现实的不满,仍需要虚构一个理想的忠臣,故将《离骚》的作者托名为“屈原”。书中系统地提出刘安为《离骚》作者的史证和内证。史证为《汉书·淮南王安传》、高诱《〈淮南子〉叙》、荀悦《汉纪·孝武帝纪》等的记载,内证为《离骚》中的14个内容上的疑证。首个内证考订云:《离骚》首段“摄提贞于孟陬兮,唯庚寅吾以降”用的是夏历,而春秋时楚国人用的是殷正,故与传说的屈原时代不相合,反倒与刘安的生辰相合。许笃仁1935年发表的《楚辞识疑》也提出“刘安作《离骚》”论,未知何天行是否受其影响。 20世纪60年代以后日本兴起“屈原否定论”,何天行的理论很受重视。稻畑耕一郎《屈原否定论系谱》一文评价说:“虽然他的论证过程中存在着某些逻辑上的空白和轻率的判断,但较之廖季平和胡适的‘否定论’则周密得多、系统得多。而且作为论据所提供的许多材料,纵然与‘否定论’无直接联系,至今亦有不少仍有参考价值。例如,对比《离骚》和其他古籍中的神话传说,指明《离骚》和《淮南子》在表现上的类似之处等等,便是这种有益的材料。不言而喻,何天行所比较的古籍之间的影响与被影响的关系并非如他所论断的那样,仅仅是单航向的。不过,对他所具体指出的那些类似的表现,今天再加以研讨,我以为还是有必要的。因此,何天行的‘否定论’,在各种屈原‘否定论’中,也可以说是兴味最深的。”

↓ 见 下 页 ↓ ▼延伸阅读▼ 作家陈曼冬: 把这份穿越时代的“良渚情缘”延续下去 三、何天行的学术精神

何天行上半生基本在专业岗位工作,尽管在一定阶段受战事影响,总体上尚能专意于学术研究。1952年以后则基本处于失业状态,生活困苦。但他仍能利用十分有限的条件进行实地考察,或根据一些媒体信息,收集、查阅相关资料,继续进行研究活动。既有现实之困厄,又始终超越于这种感受积极追求理想。

何天行1913年生于杭州一个世医之家。1929年以同等学历考入上海大同大学预科,1931年考入中国公学。1935年中国公学停办,经教育部大学甄别考试,以中国文学系第一名转学至复旦大学四年级。1936年毕业后至浙江省财政厅工作。次年任上海沪江大学国文讲师。1944年任浙江云和联立中学文史地教员。1945年任西湖博物馆历史部主任,1948年任国立艺术专科学校图书馆主任(兼职)。1949年任浙江大学人类学系古器物学兼职教授、西湖博物馆专门委员,并加入中国人类学会、中国史学会。1950年任浙江省博物馆历史文化部主任。1952年聘用于上海市文化局。1956年聘用于东北人民大学图书馆。1957年后失业在家,1986年病故。 1951年3月至5月,《光明日报》连续刊登了朱东润的4篇论文:《楚歌及楚辞:楚辞探故之一》《〈离骚〉底作者:楚辞探故之二》《淮南王安及其作品:楚辞探故之三》和《〈离骚〉以外的屈赋:楚辞探故之四》,再提“屈原否定论”。此事激起轩然大波。时任中国人民政治协商会议全国委员会副主席、中央人民政府政务院副总理兼文化教育委员会主任、中国保卫世界和平大会主席、中华全国文学艺术工作者联合会全国委员会主席、中国科学院院长的郭沫若,在《光明日报》1951年5月26日同时发表《评〈《离骚》底作者〉》《评〈《离骚》以外的屈赋〉》两篇文章加以批评。后文甚至说:“这样的考证是很成问题的,但是也有它的渊源。它的渊源是什么呢?就是胡适!……这种研究方法是标准的唯心主义,得不出正确的结论是无足怪的。”面对巨大压力,朱东润只能隐忍回避,只是私下写了《“帝高阳之苗裔兮”疏证》《〈史记·贾谊传〉疏证》二文作为其“楚辞探故系列”的续篇。由于朱东润的观点在很多方面与何天行《楚辞作于汉代考》很接近,故郭沫若在前文附记中说:“何天行有《楚辞作于汉代考》(一九四八年中华书局出版),其自序云乃十年前之旧作。朱东润说多与之相同。朱与何不知是否一人。”从时间上推断,当由是导致何天行从浙江省博物馆离职。 据流出的上海市文化局和上海市人事局旧档案《吸收何天行参加博物馆工作,同意备案由》(编号沪人二〔52〕字第2291号),何天行1952年8月聘用于上海市文化局社会文化事业管理处从事博物馆业务工作。档案保留的何天行给友人的谋职求助信说: “祥生先生:曾至乡间去一行。今午前电话问局中,知在开会。在局中既不宜,宿舍又未能住,即去乡下。倘人事局方面若有工作可设法时,请为介绍,因生活实甚困苦。” 又附注: “曾假屠吟甫先生七千元,附还。” 1956年经东北人民大学中文系教授兼图书馆馆长汪馥泉帮助聘用于东北人民大学图书馆。1957年汪馥泉被打成右派,何天行从此失业在家。 何天行的人生和学术经历体现了四种学术精神: 一是以敏锐的问题意识关注新事物、新观点、新学科,提起并引发有价值的学术论题。由于各种条件的局限他没有可能做专门的系统性研究,但他较早或最早涉论的问题如良渚文化、跨湖桥文化、周代甲骨文以及楚辞辩论等都有历久弥新的学术价值。 二是以学术追求平抑人生痛苦,完善丰富自己。何天行命途多舛,既有政治上的压力,更要忍受巨大的经济压力。他子女多,后来长期没有工资来源,靠亲戚接济、家人做临时工维持生计,但仍然坚持实地考察和读书写作,思考归纳问题。买不起书,借不到书,发表不了文章,都没有影响他的学术追求。 三是坚持求实共助的学风,不居功、不邀功,虚心求教,乐于助人。他在《良渚镇的石器与黑陶:良渚文化的早期著录》一文中指出:“吴越史地研究会看见我所发现的石器与黑陶,可以说甚早。后来,商务印书馆在出版《十年来的中国》一书时,其中卫聚贤先生写的《十年来的中国考古学》一章,又说我在良渚发现了黑陶。而我的所知,实应归功于在采访中告诉我有不少出土陶器的乡民农人。”在取得良渚黑陶后,他曾到南京中央研究院向董作宾、梁思永请教,确认了发现的重要性。 据石兴邦《何天行先生的行述》记述,1949年石兴邦入浙江大学人类学研究生班学习期间,有暇即去向他请教良渚文化的有关问题。何天行不仅给予指教,还赠予相关文献资料。有一次石兴邦随夏鼐、董聿茂去良渚遗址考察,何天行同行,在现场给予很多指点。四是对文化遗产保护高度警觉和负责,无条件为之努力。他在上文中指出:“我只觉良渚一带的远古文化遗址,是一个非常丰富的宝藏。我的所以要把全部所得经过整理考核作成著录,是盼望引起国人的注意。对固有的民族文化遗物,像这样可贵的实物资料的保存与发扬,是当给予应有的重视的。同时也为免于有的器物因偶然出土而散落或废失。”据石兴邦上文记述,他1950年至1963年在中国科学院考古研究所工作期间,何天行曾多次到北京向文物界领导反映情况,呼吁保护良渚遗址。 (杭州网授权转载。原文刊载于《浙江社会科学》2018年第7期。为方便阅读,以上内容为作者主要观点摘录。) 作者简介

周膺,1961年生,杭州市社会科学院副院长、研究员,杭州市社会界联合会副主席,浙江省历史学会副会长。研究方向为历史学、中西美学比较。

吴晶,1970年生,浙江省社会科学院研究员。研究方向为文学史、文化学。 ▼延伸阅读▼ 跨湖桥文化发展历程 良渚文化的发掘历史(下) 作家陈曼冬: 把这份穿越时代的“良渚情缘”延续下去 |