编者按:所谓“两河”既指杭州的中河和东河。2019年11月,微信号“城市秘密”推出系列文章:《中东河的前世:杭州的两河流域》(特邀作者:曹晓波)。 《我的“两河生活”》是清河中学93届初中2班校友吴明撰写的读后感。而城市秘密《杭州的两河流域》的作者曹晓波也是67届初中3班的清河校友。 新宫桥、望仙桥、三圣桥 我的恩师徐建德老师很知道我,经常会发此类文章解我馋,而囿于工作羁绊,我却往往未能及时回复,谨以此文一并感谢徐老师。

自我记事,至离杭于外地求学,生活轨迹似是不曾离得两河。小时,父母的工厂在中河边上,除家附近的地名,数“新宫桥”和“望仙桥”最为熟稔。5岁多时,父母的本意是让我早点读书,离开厂办幼儿园,欲升小学,未料彼时足龄入学的规矩已执行得较为严格,只得暂在“学前班”待满一年。 小学即是这家办学前班的学校,母亲时刻关照在学校“弗闯祸”,许是源自该校对工厂子弟的“照顾”。若按学区而论,恐怕得进家附近那家大人们都要捏着鼻子的“垃圾学校”,至于之后的中学之路,多半是板上钉钉不得翻身了。母亲是不甘心的,入小学前的那个夏天,带我去胜利小学参加面试。出了校门,母亲说道,“要是学区所在的小学肯放人的话……”。虽不甚明了,我也大概能体会到中间多少是有点遗憾罢。 校门不远处有座“三圣桥”,是中河之上我所认识的第三座桥。早晨读书或是去城隍山攀爬,路过的是“望仙桥”;若是中午在父母的厂子里吃饭,来回经过“新宫桥”;“三圣桥”反是到得最少,除了自然课老师的课外实践时,带着介绍河边植物,又或是美术课老师领着河边写生,印象中只会是远远地看一眼,现在想来,心底里隐隐觉得,在那贪玩的话容易被学校的老师捉到。 这些年,渐渐了解些家乡风土,才明晰三圣桥的来历,之前连“三圣”都误以为是“三胜”。杭州老底子的时候应该很有番佛道兴盛的场面:远有晋时抱朴子炼丹,后有苏东坡任职时与佛印、琴操的交游论禅,济颠和尚同灵隐寺、净寺的恩怨,近可说身入空门的弘一法师,自此世间再无李叔同;光是不乏带“庙”、“寺”、“观”字的大大小小路名,即可见一斑。宋人南渡,为纪念北宋时御西夏而阵亡的高永能、景思谊、程博古三人,建旌忠庙,于是附近的桥被百姓们称为“三圣桥”。 旌忠庙早已不存,三圣桥仍静静地横亘两岸。“横亘”似有不妥,总该后面是联系着雄伟壮阔才合适点,但对儿时的我来说,也未必不能用。家在城东,同伴又多在河的东头,河西的市中心实是有点遥远;紧跟着的中河改造,三圣桥的两岸拆迁旧屋,陆续转走了不少同学——加上一位平素相交甚洽的“班花”,年纪小小竟莫名感受到少许的凄凉,于这三圣桥,越发地索然无味。班花后来的同学成了我初中的同学,世界也是有那么一点点的巧合,这是后话了。 中河改造,放纸鸢 如果非要想像一副江南小桥流水的景色,旧时三圣桥一带的物景也勉强够。临河人家,黑瓦低檐,流水潺潺;薄暮低垂,炊烟袅袅,市井声起。然,“小桥流水人家”的上句是“枯藤老树昏鸦”,后又接“古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”,意境过于使人动泪。 现实又是:寻常人家要洗拖把、荡马子,汰碗盏的下水也是往河中一倒来更得方便,上下游的工厂污水大部也是直排入河。对河道的改造是不得不为之了。

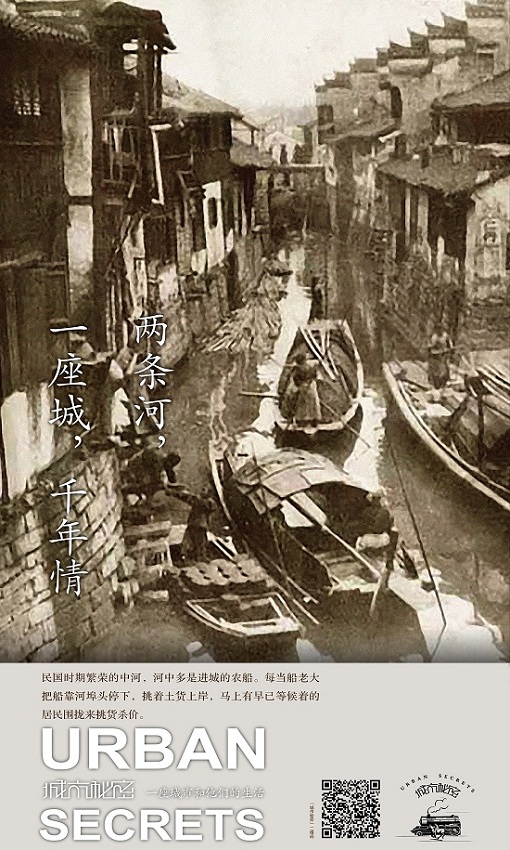

▲1983年时的中河,图自“城市秘密” 中河改造,对男生们来说,最欢喜的就是多了建设用的黄沙。就一个坑堆的黄沙,可以从放学玩到天黑。先掏个深没过脚的洞(甚者还往洞内撒泡尿),找几根细竹篾交叉撑在洞口,撕张作业纸,小心翼翼地覆了,其上再轻轻铺满黄沙以作伪装。最后就可邀个路过不知情的同学一道来玩。若其不明就里地“马陷深坑”,黄沙灌满球鞋,众人皆哈哈大笑。其也不恼,如法炮制,再拉人加以坑害。回家自是少不了母亲的一顿训呵,“不准……,如果再……就……”然而还是乐此不疲,直至改造工程渐入尾声。 疏浚后的中河,宜放纸鸢。柳浪闻莺和少年宫广场两处,远不必说,人多是主要的。当时的中河桥上,视野辽辽,柳荫丛丛,绿水漫漫,雀鸟鸣鸣。从家里偷两卷母亲缝被子的纱线,清空存硬币的易拉罐当线轴,缠上纱线;携管胶水,新宫桥边的小店里买四支篾竹,一张桃花纸,糊成豆腐干样;勾上三根线,两横一竖,仔细地调平衡;裁几页作业纸成长条,交织套为纸环做鹞尾。待得煦风一阵过后,轻抖纱线,鹞儿左右轻摆,鹞尾擦出一串“屑索”的声响,用力斜向下扯动棉线,食指指腹吃力了,拇指略松,滑出一段纱线。适时地往复如此操作,“腾”的一声,纸鸢已跃入半空。 沐着春日暖阳,眼前视若无物,心于高处,御风而行。直见这坠着垂尾的方寸,两侧吃着劲风,卷张鼓鼓,似鹏鸟舒展的双翼,滑过层层风浪,遨游向白云之间。纱线圈“嗖嗖”地逃离线轴,上一秒软浮着,下一秒即紧绷着。鹞儿渐渐小了,粘套起若干纸环在纱线上,指尖与天际相连的这丝银线,便如挂上了千斤坠般稳稳当当。 要说与钓鱼相比,放鹞儿可算得是更气定神闲一点。钓鱼翁看似笃定,手腕无时不刻在紧张钓竿的力道变化,不容稍纵即逝的鱼儿咬钩与吐钩。人钓鱼否?鱼钓人邪?放鹞儿只讲顺势而为,不逆风,勿忤力,全凭驾驭得当。即若遇乱头阵风,也无须手忙脚乱,松卷线轴,维系天人间的沟通。大半时间,银线所及,纸鸢是自由的,人也是自由的。手中的线轴拿捏得恰好,不松,不紧,不徐,不急,直至方寸似要遥不可及。仰头驻足实乃多余,平目远望,贯河的东风婆娑起柳枝,叶尖轻扫水面,滑出道道涟漪,盈盈的春光挑拨眼眸,顽皮的燕子急促掠过,嬉戏的蝴蝶翻飞舞动,凝神的蜻蜓闪腾飘忽,沿河蜿蜒着常被学生们拔下花瓣吮吸花蜜的美人蕉、展出点点花骨朵的夹竹桃,满满的一口气息都是春的暖相,虽无此刻西湖边桃柳交映的妩媚,中河胜在静而不秘,美而不艳。 小学班主任 我的小学班主任教语文,与我颇有点渊源,原是我哥的班主任。我入校时,正教到六年级。本该毕业班离校,待开学了接手一年级。恰我一年级的班主任调走,她就成之后我五年的班主任了。40上下的年岁,眉目清秀,颧骨略高。黑框的眼镜,度数很深,每每在蜡纸上刻题目,都要摘掉眼镜,把头深埋进纸堆,紧捏嵌着铁针的木杆,工工整整地在蓝蜡纸上誊着。 现时小于30岁光景的人,估计少有见过手工油印机。在蜡纸上用力,不能太小,不然不能划破油蜡;也不能太大,否则戳破蜡纸。如有书写错误,须用刀片刮去该处蜡块,油印后的纸张上自可见一处方形油墨。二年级始,直抵毕业,我们的语文作业卷、试卷上,类似的方块可谓鲜见,甚至于未曾出现过。语文老师渐渐背有些驼了。 她家住南星桥,属旧时城区的最南端,中河水缓缓而过。班主任的家不大,胜在有处小小的庭院,庭院不深,墙边矮小的花坛中随意栽种着不知名的黄花和几棵蔓藤,水泥地上摆着些盆栽,对花木是门外汉的我只认出菊花。大致上所有的老师都应该偏爱成绩好的学生多点。这处庭院我早就有听闻,几位语文较差的学生时常在周一的课间介绍着,很让人向往。总归是五、六年级的某年深秋,我和另两位成绩靠前的同学去吃作文的“小灶”。背阴的底楼,室内寒气逼人。我是属于那种慢热型的人,班主任对作文写作的思路讲解听了个囫囵。抖抖索索地捱到中午,午饭食毕,中间“放风”的时候,得以一睹期待已久的小院。午后吝啬的阳光斜洒过围墙,墙影极不情愿地离开花坛底犄角上的苔藓,僵冷的小花渐渐恢复生气,蜷缩的花瓣尽力舒展开,贪婪地享受短暂的温暖。我们几个围拢在花盆四围,那时班主任和我说的,现已印象全无,唯有她镜片后的眼睛,变得如此清澈,颧骨上耸,兴致盎然地说道着。 记忆中,小学一直给班主任添麻烦,每年都会罚站数次,也无成绩可言。校门前的中河水,年复一年地不起波澜。最后一年,参加完课外竞赛,含我三人,班主任领着自联桥而回。明媚的日光,初夏的时节,印上柳枝梢,新绿成墨色,天底越来越透彻。河岸两周的墙面泛起光亮,班主任脸上的嘉许从未如此明晰,一路聊着纸上的习题,脚底的路片刻间走完了。 城隍山

清河校友寸升摄 初中的学校在中河的西侧,家也搬到了后市街,要好的同学多住中山中路两侧。这中河直如珍藏的心底宝物,轻易间不曾揭开。

城隍山不高,却一揽全城。从大井巷的小路拾阶而上,城中的喧嚣便留在了身后。崎岖不平的青石板,石缝间的青苔,手探垂头的樟树枝,不费多少脚力就是“宋樟”的碑石。 依旧是老人们悬挂八哥相互攀比的聚所,“老人茶室”已改门庭,生意人家的茶桌扩了出来。中间有段时间,那曾是个蜡像馆,似是某次的语文课后作文要求的写作对象,入去颇觉得阴森恐人,现已无甚印象里面的陈列。

十二生肖石,清河校友寸升摄

辗转到“十二生肖石”,自小就觉得大部分的怪石牵强多些,大人们要小伢儿辨的“骆驼”、“老虎”,我愚钝领悟不了,倒是“调羹”照在,比小时更光滑了些,想来我的想象力还未脱离大多数人的趣味。

山路幽静起来,人迹渐绝,鸣虫声裹上耳根,芳土味冲撞鼻息。“江湖汇观亭”的名声,据说得自南宋初。金兵南下,宋高宗赵构闻风而逃,“转进”千里。山河遭蹂躏,小朝廷苟延飘摇。中华民族屹立五千年不倒,每每家国有难,无数的“岳飞”们视功名于尘土,“收拾旧山河”。金兵侵略不成,主帅完颜亮只得派人潜入临安,摹得城内大观,将其策马吴山的虚妄图画挂于帐内,聊作安慰。贱活而亡的赵构秦桧们遗臭万年,寿止四载的岳武穆得享千年凭吊。 ▼延伸阅读▼ 读城市秘密《湖滨理想图 浣纱河往事》追忆我与浣纱河 在吴山上,镌刻着杭州悠久的历史年轮 严如蕙,你在哪里?杭州的小伙伴喊你回大井巷看看 |