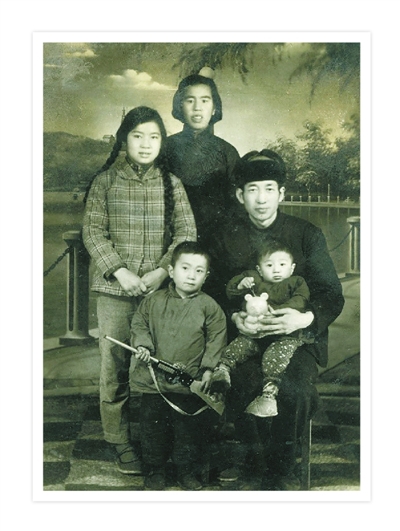

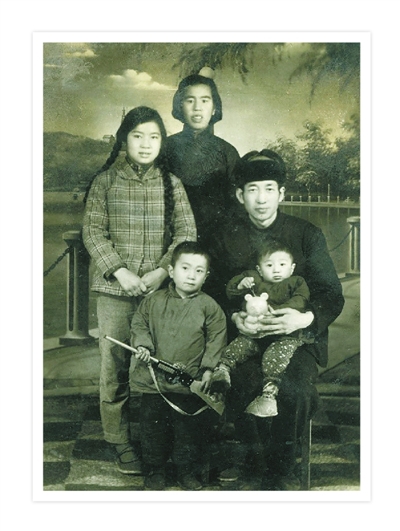

年少的父亲一个箭步跳下马车,与鹰夺食 1958年4月,33岁的父亲是空军中尉连长。他接到了转业命令,便从部队驻防地南京下关,赶往杭州艮山门外机神村的空五军军部报到。从此成为江南客。 我的父亲王文鹏,1925年出生在山东济阳新市董家村。土马河在村南边潺潺流过,春天绿油油的麦浪一望无际。但方圆几十里都见不到山,找不到一块石头,村里盖房用的石头都得去济南拉。 济阳因位于济水之北而得名。孔子闻韶台是济阳境内著名古迹,相传是孔圣人听韶乐“三月不知肉味”之处。董家村是一个杂姓大庄,我们王姓祖上从何迁来,不详。 我的祖父王富海人高马大,有薄地四亩,土房六间,牛一头。祖父粗通文字,不善农事,喜说媒,好做买卖,育有两儿一女。 由于家贫,又是家中老大,父亲记事后就下地干活,10岁在村里读小学。读的是“四书”“五经”,先生只读不讲,有时还教点珠算。家里曾请算命瞎子替父亲算过一卦,说“养不大,活不过十三岁”。气得父亲送客时,故意牵着算命先生的竹杖,向村东头的乱坟地里走。 祖父赶集常带上父亲,有时赶趟远集得几户人家合伙,有马出马,有车出车。有年冬天,父亲赶着马车,走在茫茫雪地里。只见空中盘旋的老鹰一个俯冲,死死扑倒一只雪地觅食的野兔。 年少的父亲一个箭步跳下马车,与鹰夺食。老鹰再猛,终不是人的对手。夜宿马车店时,众人把野兔剥皮去脏,炖了一锅,香味扑鼻。 战争年代夫妻离散,音信隔绝,能有一线消息,就是莫大安慰 父亲只陆续上了一年私塾,抗战全面爆发,家里再也无力供读。 日寇侵占济阳后的1939年2月,济阳第一个中共党支部在离董家村6里地的史家寺村诞生。热血青年走家串户,宣传抗日,配合八路军同日伪顽强抗争。后来,鬼子只要逮到带有钢笔,身上染有墨水的青年,不问青红皂白,一律枪杀。 济阳从沦陷区逐渐变为游击区,血气方刚的父亲成为一名抗日民兵,青纱帐成了铁血男儿杀敌的好战场。 父亲正式穿上军装,要到1947年1月。“土改”后家里新分土地七亩,“十亩地,一头牛,老婆孩子热炕头”的日子终于盼来了。为了巩固胜利成果,父亲参加了八路军渤海军区二分区济阳县大队,随部南下征战。 母亲说,父亲当兵走的那年,我的大姐还不满周岁。 刚开始部队走得不远,还有点父亲的消息捎来,慢慢就像断线风筝,传来的只是谁家兄弟战死了。 战争年代夫妻离散,音信隔绝,能有一线消息,就是莫大安慰。麦苗绿了又黄,村口大榆树下,母亲盼望着父亲征战归来。 解放战争期间,济阳先后有4000余名青年参军,三次大规模的支前活动,共出民工5000余人。 1948年4月,父亲是渤海军区二分区训练团通讯排通讯员,随部参加潍坊战役。这是父亲第一次走上大战场。 父亲后来还参加了抗美援朝战争。在新兴洞战斗中,部队构筑高炮阵地时,父亲曾挖出一具身着呢制服的志愿军遗体,至少是个团级干部。“哪个部队的?他是谁?”儿时的我听父亲讲述时,曾好奇地问。 战场上,牺牲的同志那么多,坟上树一块木牌子就算不错了,敌机不停来炸,用不了几天就没有痕迹了。父亲说。 父亲又说,只要我们不忘记,他们就永远活着。 父亲所在的高炮营接防钱塘江大桥后,敌机不来了 父亲与杭州有缘。 父亲第一次进杭州,是1949年5月,杭州刚解放。父亲随华东野战军特种兵纵队高射炮第11团1营从嘉兴移防杭州,那时父亲刚从炮手提为副班长。 败退的国民党军队不甘心失败,频繁从台湾新竹和舟山群岛出动飞机,对杭州的笕桥、城站、南星桥、闸口、艮山门等处的机场、火车站、码头、发电厂,以及南北交通咽喉的钱塘江大桥狂轰滥炸。潜伏特务趁机散布谣言,蛊惑市民。 父亲所在的高炮营接防钱塘江大桥后,敌机慢慢不来了。 这一是因为守桥高炮部队换防后装备和技战实力大增;二是随着1950年3月华东军区防空司令部成立,新中国沿海城市的防空机构日益健全,再加上舟山群岛等沿海岛屿陆续解放,挫败了国民党的气焰。 我问父亲,当年你们部队是从哪里进入杭州的?时间长了,他记不清楚了,只记得是黑漆漆的晚上,坐着军车、拖着炮进来的,高炮阵地就设在六和塔周边的山坡上。 大家满怀希望,揭开锅盖一看,哪里还有海蜇的踪影,早已煮成一锅汤水了 初来杭州有几件趣事,父亲常当故事讲。杭州刚解放时,钱塘江下游还没有乔司的丁字防潮坝,上游也还没有七里陇的富春江水电站,更没有新安江大坝。放排人可以从淳安,将原木顺流而下,直达杭州。 钱塘江大桥畔的江涂,远比现在要宽,春天鱼类繁多。性情活泼,头部钝圆,额部隆起稍向前凸起的“江猪”(学名“江豚”)常三五成群,在江中上游下窜。 每逢大潮汛,以江为生,以船为家的打鱼人将小木舟的船头系在岸边大石头上,船首面向咆哮而来的潮头,一家老少跪在船中,大声齐吼,祈求平安。岸上人目睹此景,心惊肉跳。所幸随着生活改善,打鱼人逐渐弃船,上岸定居。 大潮过后,鱼虾搁浅,不少海蜇再也回不到江中。起初不知听谁说,海蜇可吃。十七八岁的战士们,正是挺爱玩的年纪,也迫切想改善一下伙食,纷纷卷起裤腿,下滩捡起了海蜇。 炊事班大多是没见过海的北方人,海蜇怎么个加工法,不晓得。有人脑洞大开,想当然地架起大锅,倒上溪水,加上酱油,添点姜蒜,用大火来炖,以为是一盘美味佳肴。又怕吃坏肚子,多煮了点时间。大家满怀希望,揭开锅盖一看,哪里还有海蜇的踪影,早已煮成一锅汤水了。 “芽姜紫醋炙银鱼,雪碗擎来二尺余。尚有桃花春气在,此中风味胜莼鲈。”这是苏东坡赞美江南鲥鱼的诗句。父亲倒是品尝过正宗的富春江鲥鱼,不过那是转业杭州后的事了——暮春季节,父亲去富阳出差。当地同志特意关照厨房加条鲥鱼,让杭州同志尝个鲜。那时,下去出差,食堂有啥吃啥,走时要自掏饭钱和粮票。究竟这条鲥鱼是红烧还是清蒸,父亲忘得一干二净,只记得,鲥鱼烹饪时不去鱼鳞。 另一件趣事,是进城洗澡。长年野外作训,战士们想洗个热水澡。上级规定,指定澡室,集中前往,费用由个人每月菜金积余支付。澡室见来了这么多解放军,非常热情。对战士们来说,在大池里泡个热水澡,换套内衣,就心满意足了。带队首长的兵龄长,菜金积蓄也多点,没听清跑堂说的,点单时要了一个全套服务。理发、修面、擦背、扦脚、敲背、挖耳等全套服务做下来,一结账,摸光随身所带钞票还不够。幸好去的人多,大家一起凑了点,总算交足了费用。 父亲和上海籍的战友转业去了望江罐头食品厂 父亲第一次进杭州,驻防时间不长。随着抗美援朝战争爆发,1950年11月上旬,父亲所在的高炮第11团受命北上,改编为志愿军高炮422团,开赴朝鲜前线。 父亲说,高炮部队干部“老疙瘩”(参加革命早)多。他们团政委,姓王,山东人,抗战时便是“铁七连,钢八连,拖不垮的老九连”中“老九连”的指导员。 四川籍的颜团长更牛。长征过草地时就是中央电话班的班长,行军、打仗,宿营、开会,整天架线、接机子、抢修线路,为确保电话畅通,屡立功绩。 这几件光荣的事,两位团首长逢会必讲,全团上下烂熟于胸。 1958年,父亲转业到地方。当时大家都思念故乡,都想着转业最好能回老家。但计划没有变化快,地方干部紧缺,希望部队来支援。 和父亲同批转业的十几人一个都没走成,全留杭州了。接收单位有公安、教育、国有工矿企业。 父亲和上海籍的顾维吉去了商业系统的望江罐头食品厂。 提起望江罐头食品厂,人们有点陌生,但说起1991年被“娃哈哈”兼并的杭州罐头厂,就有点印象了。国营杭州罐头食品厂曾是国家十大罐头骨干企业之一,高光时刻拥有工人2000多名,厂房建筑面积6万多平方米。罐头厂的前身,就是望江罐头食品厂。 顾维吉老人今年93岁了。据他回忆,他们刚去罐头厂时,只有一个制罐车间在生产。因为制罐原料的马口铁短缺,生产规模很小。 当时罐头厂在清泰门外的主厂房尚未开工。筹建组设在民生路的墙门内,工作班子十几人,集体宿舍在隔条马路的小塔儿巷里。父亲任行政课长,负责基建。企业投产后被任命为副厂长,主管生产后勤。 不久,父亲将祖母、母亲、上小学的姐姐、牙牙学语的大哥,从山东老家接来杭州团聚。可惜,祖父已经过世了。 他们父子俩只留下一张合影。那是1952年底,父亲抗美援朝回国后驻防南京,祖父前去探望。照片上,端坐的祖父理着平头,着对襟黑色棉衣,脖颈上露出白褂子,脚穿白胶鞋。搭在膝盖上的右手攥着块白毛巾。父亲一身解放军冬装,站着,十分消瘦。 返家后,祖父就一病不起去世了,终年才47岁。 肉联厂的工人,生活条件普遍要好一些 1959年10月,望江罐头食品厂、华欧食品厂、畜产品厂、棒冰厂,都并入杭州肉类联合加工厂。 杭州肉联厂建于1958年。那时生猪业实行“统一收购,统一检验,统一加工,统一调拨”,每天从全省收购站拉来的一车车生猪,经过加工变成一扇扇白条肉,再通过火车或汽车发往大江南北。 至于猪头、猪脚、猪尾巴、猪心、猪肝、猪下水,统统由地方全权处理。所以肉联厂的工人生活条件普遍要好一些。 合并重组后,父亲任杭州肉联厂工会专职副主席。我家也从小塔儿巷搬到望江门外的肉联厂宿舍,二哥与我就呱呱坠地在这个院子里。 宿舍为二层砖木结构。其中1、5、6幢的房子每间有四个卧室,厨房宽敞,卫生间里有澡盆,厕所间里用抽水马桶。2010年,这批当年的“豪宅”被纳入杭州市级历史保护建筑。 宿舍院子正对新修的望江路。传达室有电话机,电话来时,门房李大伯趿着木拖鞋,“踢踏,踢踏”去通知。在我印象里,他一年四季都穿着这双木拖鞋,冬天也不换。 肉联厂篮球队在当时是一支传奇球队 父亲刚去肉联厂工会工作时,一天中午,有位河南口音的中年职工跑来问,“主席同志,我能不能加入工会?” “符合工会章程要求,本人自愿参加,经讨论通过,都可以加入。”父亲认真回答。 打开对方工作证一看,姓名:黎立坚,职务:省商业厅副厅长。 父亲赶紧向厂领导汇报。 我很小的时候,就听父亲说,黎伯伯是肉联厂宿舍里行政级别最高的人,1937年就投身革命了。他来到肉联厂是下放劳动。 黎伯伯为人非常豁达,夏天穿件白汗衫,手拿大蒲扇,在院子大门口看人下棋,和人聊天。我还跟他掰过手腕,他总会故意让着我点。 父亲在肉联厂工会工作,还有一件印象深刻的事情。 肉联厂篮球队在当时是一支传奇球队,比赛名次稳居杭州市职工篮球联赛前列。 有人笑称,这是因为肉联厂有肉吃,队员身体好,力气大;也有人说,这是因为肉联厂有一块水泥灯光球场,平时训练有保障——了解情况的老同志都说,是我父亲为篮球队立下了“汗马功劳”。他以雷厉风行的军人性格,精心选拔厂队队员,聘请教练,“请进来,走出去”,严格训练,一手带出了这支篮球队伍。工会还想方设法,建造新的训练比赛场地。 这块球场就建在厂办公大楼后面,两边有固定看台,夜间有灯光照明。在肉联厂宿舍院子长大的伢儿,对篮球场的感情最深,谁小时候没在球场打过球? 父亲的军功章,母亲陪嫁的三块银圆都放在这只箱子里 1985年,父亲离休了。闲不住的他,又当了多年肉联厂宿舍居委会“干部”,张家长李家短,操不完的心。 从只读过一年私塾的农民,到参加了潍坊战役、济南战役、淮海战役、渡江战役,在战火中成长为解放军基层军官,父亲先后经历了我军五大兵种中的陆军、防空军、空军,军旅生涯荣立三等功3次。 1955年9月,部队开始授衔,军中干部由“供给制”改为“薪金制”。父亲参加中国人民解放军防空军第一预备学校第三期培训时,在南昌买了一只酒红色牛皮大手提箱。箱子做工精致,整块牛皮缝制,有黄铜百叶和钮锁,箱顶内侧各有一只袋子,中间还嵌有一枚小镜子。 转业地方后,家里桌椅、板凳、床等日常生活用品都是租用公家的,只有这只手提箱是我们家为数不多的私人物品。父亲的军功章,母亲陪嫁的三块银圆都放在这只箱子里,一把锁小心地锁着,从不示人。箱子承载着父母太多记忆,几次搬家都没舍得扔。 2024年4月,我去南昌旅行,专门委托当地导游了解中国人民解放军防空军第一预备学校的情况。热心肠的年轻导游,不辞劳苦走访了有关知情人士,回复说:“当时的第一预校应该在今天的八一起义纪念馆周边。学校撤销后,很可能并入了中南第一工业学校,也就是现在的南昌航空大学。” 手提箱里有父亲的三枚军功章,怎么获得的,父亲没有说过。我不识字的母亲,把军功章一人一枚分给了大哥、二哥和我,把自己出嫁时盘发用的银链,给了我大姐。 我得到的那一枚是父亲的解放奖章,铜镀金质镶珐琅。 每当摩挲着这枚父亲的军功章,我会想,父亲的每一枚军功章上,都镌刻着无数战友的英名。 2000年,父亲病逝。现在,那些可爱的共和国老兵们,包括父亲和他的战友,已经在天上团聚,又在那里说笑畅谈,共叙革命往事了。 |