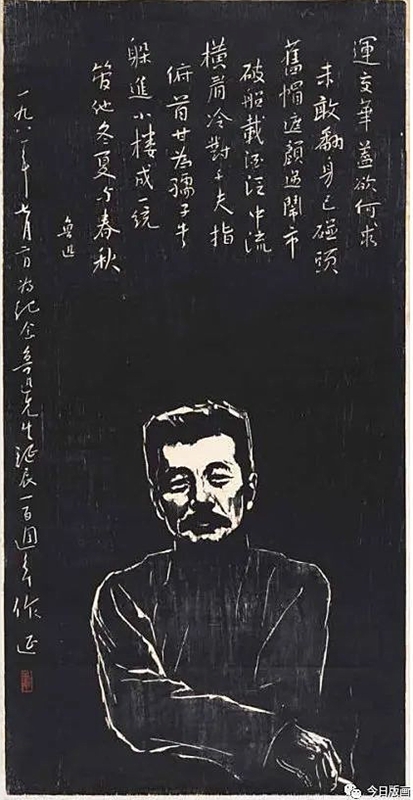

《鲁迅先生》作于1978年

1978年,父亲又创作了一幅鲁迅肖像。显然,这是根据一张著名的鲁迅照片作为素材发展而成的。事实上,前前后后有许多画家创作过这一角度的鲁迅肖像,木刻的也不少见。父亲在这幅作品的处理中,对人物的外在形象和内在情绪把握是圆润的、松弛的,但所用的刀触却是刚直的。从作品的最终效果来看,这种由意念与手法之间相互抵牾形成的不和谐而达到的和谐,使作品内涵更加含蓄而厚实。

1975年,在全国开展的一场“评《水浒》”运动中,鲁迅又一次被万众瞩目。那时,尽管父亲头上的“紧箍咒”还没完全解脱,却已被下达了任务,要求完成一幅紧跟主题的创作。为此,这年秋天父亲专程到上海鲁迅故居搜集素材。当年我还在插队,趁回家休息的日子,一同跟父亲坐着绿皮火车到了上海。那天下午,我们来到山阴路大陆新邨9号的鲁迅故居。其实,鲁迅当年写那篇关于水浒的文章时,并不住这,而是在景云里。但那边没有保留为故居。父亲20年前来过这,可此时故居不对外开放。父亲事先请朋友帮忙联系了,这才开门让我们进去。我是第一次,感觉新奇而穆然。走上二楼的书房兼卧室,父亲打开速写本画了起来。其中,他特别将写字台、上面的台灯、几支“金不换”毛笔和那把椅子一一详细地画了下来。这时,楼下传来轻轻的对话声,接着,又有两人从楼梯走了上来。陪同的工作人员将他们同父亲相互作了介绍,原来是唐弢和曹白两位先生。父亲和他俩虽然都知道对方,但没见过面,便握手交谈了起来。具体谈的啥我没听清楚,话题总是围绕着鲁迅。后来他俩先走了。父亲又画了一会,窗外便有点暗下来了。出门后父亲告诉我,他俩是同鲁迅接触交往过的,所以特意请教了他俩各自对鲁迅的印象及感受。父亲没和我多说,看他若有所思的样子,应该是有了新收获。

回杭后,父亲投入了紧张的创作,可稍有闲余,便同时勾起了这幅鲁迅肖像的小稿,有动势,但看不出表情。很快,四人帮倒台,父亲忙了起来。小稿在墙上钉了好久。两年后,父亲完成了这幅作品。

刚刚历经了浩劫的父亲,以白亮的额头突出了鲁迅的睿智,浓密的眉毛和胡须则强化了他战士的风貌,那只惯于握笔的手显得更为有力,双眼中的两点高光,仿佛经意而又不经意地打量抑或凝视着周遭的一切。如果说,父亲1961年的那幅《鲁迅像》里,鲁迅的横眉冷对一览无遗地展示了他敢于直面惨淡的人生、正视淋漓的鲜血,那么,在这幅《鲁迅先生》中,鲁迅那丝浅浅笑意的后面,人们更能感受到的是他犀利剖析社会、深刻透视人性的定力。中国传统书画中,向有“造险”一说。父亲采用的对角线构图,本为大忌,但他巧妙地以黑白处理“破险”,不仅不感突兀,反而增强了静态构图的动势,从而呼应了前述的那种“抵牾”。

2006年3月,我家的合影

后来,社会上几度出现过关于对鲁迅绘画形象神态的讨论,甚至牵扯到生活中的鲁迅究竟是严肃还是风趣云云。父亲对这种议论颇不以为然,甚至觉得无趣。然而我明白,他创作这幅作品并非一时心血来潮,那天下午与两位先生的交谈,一定引发了他心中某种创作的动机。父亲没有留下相关的文字,他的话都在他的画里。他是画家。

这幅作品受到广泛的好评,被人们反复用于书籍封面、文章题图、网页插画等。2006年3月,父亲向中国美术馆捐赠了575幅作品。馆方将这幅《鲁迅先生》放大,用作海报矗立在大门口。父亲同我们兄妹各家一一在那里合影留念。

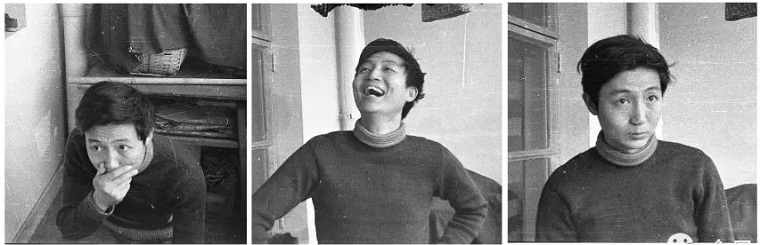

为父亲创作《狂人日记(38图)》作模特拍照

1984年4月,我家搬入了浙江美院新建的综合楼居住。初冬的一天,父亲拿出照相机对我说:你给我做几个“样子”,我来拍。做“样子”,就是给父亲当临时模特。这是我们三兄妹从小就经常被父亲要求做的事。他在家画画或刻木刻时,冷不丁会叫我们过去做个“样子”。这时无论我们是在做功课、或正玩得油头汗出,必须立刻过去,按照他的要求,举一只手,或仰一个头,再抑或摆一个动作姿势。通常很快,三五分钟完成;时间稍长,我们就会不断的问:有没有好?有没有好?那段日子,父亲正在创作鲁迅先生的《狂人日记》插图,已反反复复不知道画了多少小稿了。他把我叫到阳台,要求我自由发挥,按照我所理解的狂人形象,一个姿势停几秒钟,尽量多摆几个,并特别要我演绎“忘乎所以”的大笑。

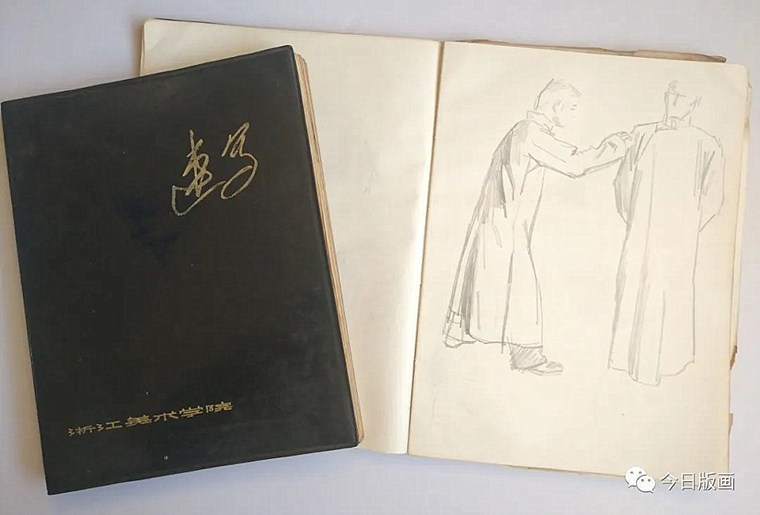

当时,浙江话剧团正在杭州胜利剧院演出曹禺的《雷雨》。正巧,该团团长周贤珍女士与父亲同是省政协文艺界别的委员。于是,父亲向她提出要去剧场画速写。获允后,父亲连着去了三四天,前台后台地跑,画了满满一本素材速写,主要是戏中人物的服装,包括人物穿着的动势、衣服的样式、细部的皱褶等等。

父亲当年画的速写素材

父亲搞创作有个习惯:要家人对他的画稿或作品提意见。无论因一时搞不下去而紧锁着眉头,或是他突破了一些难点后得意地哼着歌,又如刚刚打出一张大样等,常会把我们叫去说说自己的看法,有啥说啥,百无禁忌。妈妈和哥哥姐姐表达自己的意见都有涵养,只有我口无遮拦。哪怕我瞎说一通,父亲也决不怪罪,哈哈一笑了事。

这回看了父亲第一批刻出的几幅作品,我问父亲:你刻的狂人看上去好像很理智,看不出是个疯子。父亲听了立即对我说:我就是不想把他处理成那样。他说:鲁迅先生所描写的狂人,其实是那个时代里最清醒的人。如果真是一个疯子,那还有什么意思!

我顿时明白了,鲁迅为啥称他为“狂人”;父亲为啥要创作这套作品。

这一时期,是父亲一生中的又一个创作高峰。从文革后期被允许重新画画以来,经过几年复习性的教学与创作,父亲逐渐恢复了他对木刻艺术的驾驭。2010年时,父亲曾谈过他创作这套作品的原因:“从1974年起,我为在被关‘牛棚’时立下的决心刻“阿Q正传”着手构图,到1978年正式动刀。期间,由此陆续涉及创作鲁迅先生文学作品插图的逐渐增多,和对其作品所揭示的人性的认识不断加深,我感到要为鲁迅先生的名著《狂人日记》创作插图的欲望不断在增强、增强。”

父亲17岁时创作了他的第一套木刻连环画《七七前后》

父亲最初接触木刻连环画要追溯到他17岁时在抗战中的创作。上世纪50年代初在华东画报社工作时,他多次利用连环画宣传抗美援朝,还出版过单本连环画。父亲很重视连环画的表现节奏,对人物与场景的画面转换安排极讲究。就拿人物来说,是正面还是背影、是大还是小、是明还是暗、是悲还是喜……他都反复思考,勾过大量的小稿。而且,他勾的小稿一定是双管齐下,一面挖掘作品的人物个性,一面考虑画面的黑白处理。常常是为了一幅作品,铅笔素描稿、墨笔黑白稿贴去了一大块墙面。

父亲喜欢用平刀。刻过木刻的人明白,这是一把难以驾驭的刀。父亲却将一把平刀使唤得出神入化,嫌不过瘾,托人做了几把尺寸大到买不到的大平刀。他历来主张,哪怕刻的是一张小脸,能用大刀触决不用小刀触。如果说,此前创作的那套“阿Q正传”连环画,因父亲在十几年间反复修改、重新刻作过多次,在画幅中传达出他对各种刻刀的偏爱的话,那么,这套“狂人日记”则充分展示了他对大平刀的控制能力,无论块面、线条,常常是一把刀解决,一气呵成。有人不信,觉得细细的线条如何出自宽头大脸的平刀?看过父亲刻作的同事、朋友和学生恍然大悟:把刀侧过来,用平头两边的刀尖。有时,他会在刀尖行进中略微调整刀的角度,这时的线条会出现粗细变化,甚至由刀头受阻而产生的爆裂感。这是他最高兴得到的艺术效果,可遇不可求。

《狂人日记(三十八图)》之七 作于1985年

第7图是一幅只有狂人半张脸的大特写,视觉冲击力非常大。这样的构图,在父亲此前所有的创作中我没有看到过。

鲁迅的原文很短,只 17个字:“晚上总是睡不着,凡事总得研究,才会明白。”经过连续几幅中景,父亲想在这里放一幅正面的人物形象,揭示狂人内心世界。但勾了一批小稿,他都不甚满意,便搁了下来,转攻其他的画幅。

上世纪80年代初,国内电影市场很活跃,不仅拍了许多优秀影片,还进口了许多以前看不到的外国影片。因此,电影广告的创作也大量涌现。父亲在上海工作时画过不少电影海报,因此多次受邀去电影公司的海报培训班上课。我有几次也跟着去,好借机蹭看“内部电影”。当时有一部意大利警匪片,海报上只露出一双眼睛,感觉挺新颖。于是我试着建议:能否用一个电影大特写般的构图,大到突破人们的视觉习惯。父亲听后没说话,但我感觉好像有点听进去了。于是,后来就有了这幅作品。因失眠所致的眼神呆滞发定,颜面部所有的线条都挤向紧皱的眉心,严重的焦虑呀!一个令人同情的狂人。

《狂人日记(三十八图)》之十八 作于1985年

如今让我感到很荣幸也很幸福的,是第18图。这里很明显有我的贡献。当然,本人那属于傻笑,动势做作、眼神空洞,但也是豁出去后试了几次才拍下来的。要知道,叫儿子在老子面前“忘乎所以”,有多别扭。其实,父亲要的只是人物的一个架势,他早已吃准了人物的内核:狂而不癫。清癯的面庞、深陷的黑眼圈,尤其是额头那似乎是刀触无意间留下的一道黑纹,把狂人笑声中的忧郁、苦恼和无奈,还有随着微微颤动而散乱了的长发所透出的单纯、甚至是幼稚,都一一标定得恰到好处。细细看,多少会看到自己。

《狂人日记(三十八图)》之二 作于1985年

第2图的原文更短,9个字:“今天晚上,很好的月亮。”父亲的处理很简洁,黑白分明;但读者只要盯着人物的头部看一会儿,真觉得月光如洗、清寒逼人,与前一幅满构图表现出的躁动、繁杂的氛围相对比,顿时拉开了距离。虽然不见人脸,但那种茫然的空落落在人物微微杠起的肩头展现得一览无遗。

手,是最忠实、精准执行主人意志的人体部位。画画的人都知道:“画人难画手,画兽难画狗”。父亲刻手是一绝,如此前的“起来,饥寒交迫的奴隶……”,此后的“噩梦系列(之二)”等等。这套作品中的第11图、第32图、第37图也是。第37图中的这双手,从臂肘部一下子发力到指尖的线条精瘦到不见脂肪,分明是狂人的自我熬炼。顺便带一句,在这幅安排于连环画行将终结时的画面中,读者似乎看到了有些熟悉的人物表情。是的,在第7图。这种呼应,我相信应该不是父亲不经意间的处理。

《狂人日记(三十八图)》之三十七 作于1985年

第38图,黑多白少。无疑,呼天抢地的狂人是如此弱小,画面的基调由强大的黑块敲定。但近年来我心中产生了一个问题:顶部的白色倒三角,在父亲心中,抑或在狂人心中,是将要合拢关闭的黑,还是正在挣扎撕开的白?那黑,后来到底关闭了没?那白,后来真的就被撕开了?

《狂人日记(三十八图)》之三十八 作于1985年

再也问不到父亲了。

不过我想,可能再过十年,我或许会比今天更多一点理解这不朽中深蕴的内涵。

鲁迅先生

父亲对鲁迅的崇敬是从心底发出的。这种崇敬以一种近乎虔诚的状态无可抑制地展现在父亲的创作中。

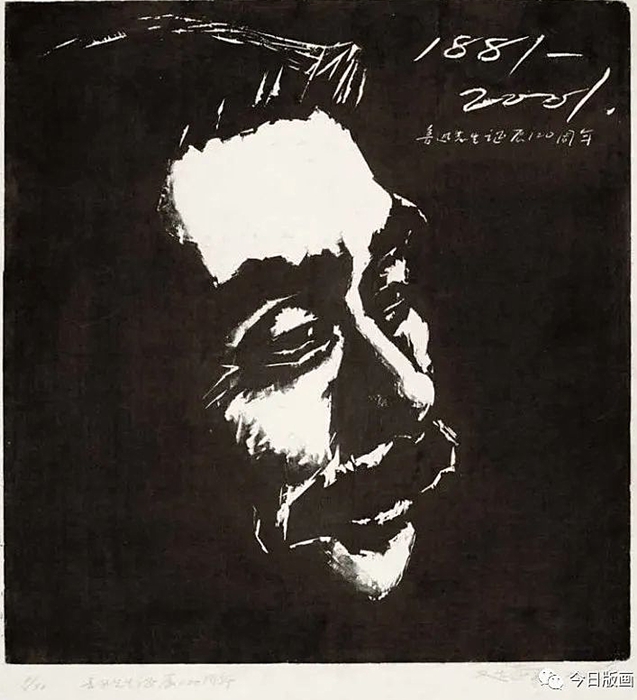

1976年,鲁迅逝世40周年,他创作了《鲁迅先生》;1981年,鲁迅100周年诞辰,他创作了《纪念鲁迅先生诞辰100周年》;2001年,鲁迅诞辰120周年,他创作了《鲁迅先生120周年诞辰纪念》。这些创作无人约稿,无人命题。

纪念鲁迅先生诞辰100周年

1986年,鲁迅逝世50周年。李桦先生来信,要我父亲创作一幅作品。父亲采用了极富当年文化氛围的表现手法,将那种浩浩荡荡、蓬蓬勃勃的历史前进展示在静静的二维平面上。与1973年的那幅创作相比,虽然同样是鲁迅遗容,但一个采用阴刻,给人以梦幻般的思索,一个采用阳刻,热辣辣地直面人生。黑色的边框,既是祭奠,更展示了那种四四方方、正气堂堂的力量。我十分喜欢这张作品。

《鲁迅与我们同在》 1986年作

鲁迅先生120周年诞辰纪念

作为儿子,我没有资格评价自己的父亲。还是借李允经先生在他所著的《中国现代版画史》中的一段话来作个结尾:“如果说,赵延年的《鲁迅像》是对以鲁迅为代表的中华民族优秀品质的集中歌颂,那么,他的《阿Q像》便是对国民劣根性的暴露和鞭笞。从这种意义上说:他的版画艺术将和鲁迅的著作同在,并且能够长久地活在鲁迅的事业中。”

完稿于2021年3月,定稿于2021年7月。

本文授权转载自微信号:杭州清河校友平台,作者:赵晓,杭州清河中学70届初中校友,致谢!

▼延伸阅读▼