---谨以此文纪念鲁迅先生诞辰140周年;纪念中国新兴木刻运动90周年。

相关阅读:

《 抗议》 作于1956年

前两年一个夏天的晚上,凤凰台正播着《一虎一席谈》。倏忽间,里头一位嘉宾身后挂着的一幅版画吸住了我的眼球。因为这幅画我太熟悉了——它是我父亲赵延年先生于1956年创作的木刻《抗议》,讲的是1933年5月,为抗议希特勒政权惨杀无辜、摧残文化的罪行,鲁迅、蔡元培、宋庆龄、杨杏佛等人以中国民权保障同盟的名义,去德国驻沪领事馆递交抗议书。

1956年,是鲁迅先生逝世20周年。北京等地要筹建鲁迅博物馆,上海电影制片厂要拍摄鲁迅生平的电影,都需要历史画面。32岁的父亲此时在中国美术家协会上海分会任专职画家,参与了华东地区鲁迅生平事迹美术作品的组织和创作。这幅作品最早的标题是《1933年鲁迅到德国领事馆提抗议书》,除此以外美协没有给别的素材。父亲就去翻找30年代的《申报》,最终找到了一小段新闻文字。怎样将这样一段简短的文字转化成人物形象?在整个创作过程中,父亲反复斟酌,画了很多草图。现在画面中呈现的两军对垒形势,是他凭自己的主观推测来勾画的,其中鲁迅的冷峻、宋庆龄的矜持、蔡元培的穏笃、杨杏佛的愤慨,与他们各人后来的命运不无耦合。而室内的环境陈设,也是他借鉴了当时一些领导办公室、老板经理室的布置后安排定妥的。父亲认为生活本身有它的自身规律,挖掘生活的本原,并且恰如其分地在作品中表现出来,这都是艺术家要做的功课:“后来,我偶然见到了有关的新闻图片,但此时我的《抗议》已经问世。令人诧异的是,图片中的德国人形象跟我画面中的人物形象如出一辙。”

《抗议》草图

2018年6月23日电视截屏

电视上的这位嘉宾,是本世纪曾两度出任德国驻沪总领事的芮悟峰先生。记得父亲曾告诉过我:当年芮悟峰先生从画廊买画时说要将这幅画挂在自己办公室里,因为画中的那位领事是他的前任,他要时刻以这张画警示自己。此刻一见,果然如此,也算是见识了一把德意志文化的坦荡和幽默。

顺便插一句:1981年5月,北京宋庆龄故居在对外开放时向父亲征集了这幅作品,并予以长期陈列。文物出版社于1982年出版了一本宋庆龄纪念画册,其中用的全都是照片,唯有一幅美术作品,就是《抗议》。收到样书,父亲很欣慰,觉得自己的这幅画经得起历史的审视。

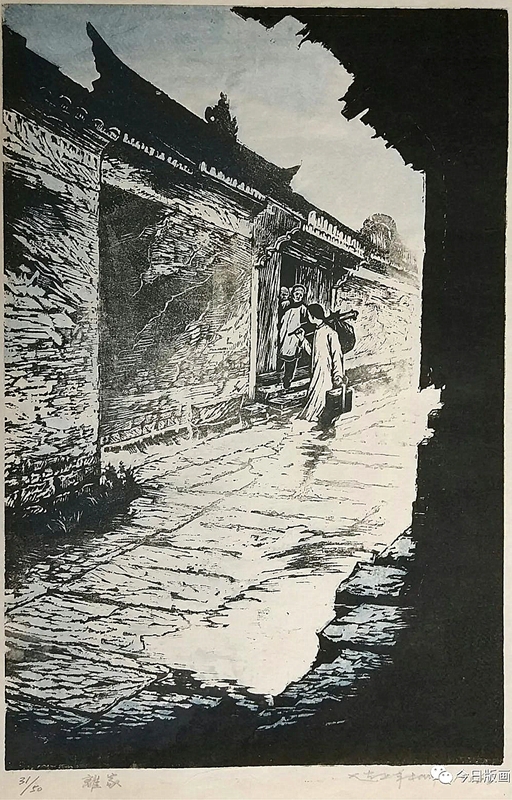

《离家》 作于1956年

父亲被公认为是国内创作鲁迅形象最多的版画家,而《抗议》是他的第一幅鲁迅形象创作。这一年,除了《抗议》,他还同时创作了另一幅《离家》,表现18岁的鲁迅第一次离家,“走异路、逃异地,去寻求别样的人生”(鲁迅语)的特有心情。为此,他第一次去了绍兴。如今的“鲁迅故里”那时还只是一条名叫都昌坊的小巷,满是旧时模样,黑瓦上杂草丛生,高高的山墙斑驳陆离,行人极少的路上铺的都是青石板。父亲在那里画了很多速写,对房屋的结构、道路的走向都作了记录,尽可能地感受那个现场环境给予人的影响。前不久,我从网上觅到了一本1956年11月出版的旧书,其中就有父亲当年在绍兴周家老台门前画的素材。

父亲甚至还寻访到一位在周家做过多年杂活的老长工。聊起来,老人还记得鲁迅先生当时是怎样离家出行的:“大先生(鲁迅排行老大)的行李还是我挑咯”。此情此景,使父亲很自然地想起了自己小时候住过的苏州小巷,脑子里一下子浮现出鲁迅提着考篮、背着包袱,同送出台门口的母亲回首告别的画面。这幅作品被绍兴鲁迅纪念馆作为了陈列品。文革中,有人认为画中的鲁迅回头是眷恋旧家庭,不够革命,便撤下换上了另一人的作品:鲁迅怒目攥拳,毅然决然迈步而去。文革结束,纪念馆又换上了父亲的这幅《离家》。

1961年,是鲁迅先生诞辰80周年,上海人民美术出版社准备出版一幅纪念宣传画。任务交给谁呢?因为5年前的创作在社会上有较大影响,大家自然而然地想到了我父亲。因此,当著名版画家、时任上海人民美术出版社副总编辑的杨可扬先生向父亲约稿时,他欣然领命。此时,他已从上海调到浙江美术学院版画系任教。

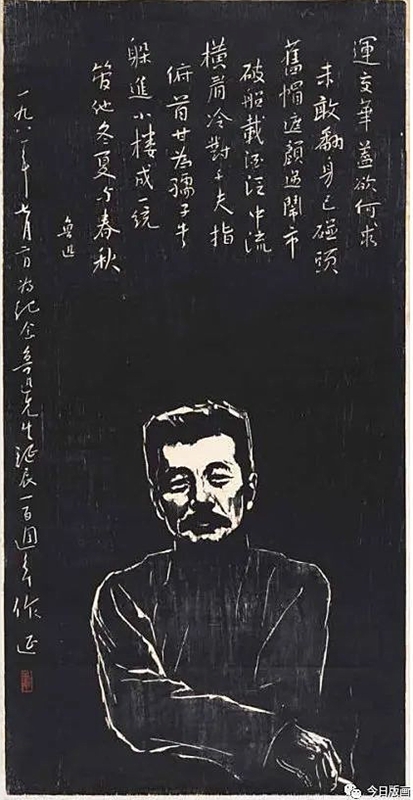

《鲁迅像》 作于1961

这是一幅鲁迅先生的木刻肖像,刊载、发表时,有被称为《鲁迅先生》的,有被叫作《横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛》的,也有被写成《鲁迅肖像》的。父亲说:“我起的原名是《鲁迅像》。”这幅《鲁迅像》广为人知,尤其是画中的那条黑围巾,更是让人难忘。在众多艺术家创作的鲁迅美术作品中,鲁迅戴围巾的极少,有人甚至认为这不真实。但这并不是父亲自己杜撰出来的。1956年,他专程到上海鲁迅纪念馆搜集创作素材时,看见那里陈列着一条许广平女士亲手为鲁迅织就的黑色围巾,给他留下了极深的印象。从一开始勾草图起,这条围巾就被父亲当作了一件重要的道具。2005年9月,父亲在北京鲁迅博物馆举办个人画展。开幕前一天,周海婴先生独自来到布展现场。父亲同他见面握手后,因为布展事忙,便要我陪同海婴先生转转。在这幅还未挂上墙的原作镜框前,海婴先生蹲下来仔细观看。我跟他讲了围巾的事。他说:“你父亲这样处理,是可以的。这条围巾是我母亲亲手织的。因为那时鲁迅有准备去苏联的想法。”

2005年9月25日,父亲同周海婴先生(左)、李平凡先生(右)在北京鲁迅博物馆“纪念鲁迅先生诞辰124周年赵延年1938--2004木刻作品展”开幕式上

周海婴先生同我在展厅门口合影

随着对鲁迅生平事迹的不断熟悉,父亲对鲁迅先生的崇敬与日俱增。父亲生前我曾问过他:“你画中的鲁迅面对的是什么?”父亲回答得很干脆:“一切反动的东西!”由此,父亲将画面作了这样的处理:沉重的黑色背景中,道道横线显露出肃杀的时代氛围;鲁迅昂然的头颅在呈十字状的围巾支撑下,连同他顶上不屈的头发,同背景形成了强烈的冲突。简简单单的黑和白,让人看到了一个直面人生的鲁迅,也完成了父亲对一位不朽的伟人发自内心的默唱。

黑与白,与缤纷的五彩相比,似乎显得那么的单调。然而,对父亲来说,这色彩世界里不能调和的两极之间单纯而强烈的搏杀,是他一生的艺术追求。他说过:“黑白是多种色彩的提炼与概括。黑白木刻中如何运用黑与白这两个对比色是很要琢磨的。黑白处理,要掌握分寸,必需使之既符合内涵的需要,又符合一般的客观规律,且具有美感。”这些富含哲理的“黑白论”,在这幅《鲁迅像》中,被他手中的刻刀诠释得淋漓尽致。

初看这幅作品的人们,大多对画中鲁迅额头皱纹的处理手法不会太在意;可熟悉木刻创作技法的人却很惊奇:皱纹竟然是灰色的。

那么,这些灰色有什么可惊奇呢?

千百年来,黑白木刻都只有黑白两色,这是由其技术手段所决定的。即使想在其画面中要一点与黑白相近的灰色,必须通过套色或填彩手法才能得到,更多的则是以刻出排线来获取。然而《鲁迅像》中的灰色既不是套色,也不是填彩,更不是排线,分明是印出来的。可怎么能印出来呢?

其实,与其说这些灰色是“印”出来的,不如说是“刻”出来的。

父亲常用的木刻刀,中间6把是他喜爱的平刀,有几把是自制的。

当时,父亲正处于他以大平刀刻作见长的独特风格初创期。大平刀是一把较难驾驭的刻刀,多数刻作者只是在铲刻木板上的大块空白时才用到它。可父亲却偏偏喜爱使用大平刀。他认为,大平刀爽直、利落、凶悍,具有爆发力。因此,在刻作这幅作品时,根据主题的引导,他能用大刀则坚决不用小刀,奋力地用大平刀刻、铲、切、挑,任木板发出被刻刀撕裂后的“嚓嚓”声,形成事先不可设计的板上刀触即兴效果。当刻到鲁迅先生的额头部分时,父亲将手中的大平刀有力地向前稳稳推进,由浅入深,渐渐形成了一个微妙的斜面。父亲在斜面上继续做文章。在略微增强了斜度后,他将油墨滚子轻轻滚过斜面,形成了刀痕处从多到少的着墨状态,试着印了几张,竟然有了些由深入浅的灰色效果。尽管还不够明显,但这宝贵的灰色可是以前没有出现过的。他顺手用手指将这里的油墨轻轻地抹擦了一下,再印出来,真就有了他想要的浅灰色。接着,他又对鲁迅胸前的衣褶部分作了同样的处理。这就是人们当时看到的黑白木刻作品《鲁迅像》。

父亲在拓印时用手抹去一些油墨

后来,父亲的这一创新刻作手法被我国现代木刻前辈李桦先生称为“晕刻法”;黑白木刻中出现灰色,也成为父亲对现代木刻创作的一大贡献。在父亲眼中,灰色应该是随着创作主题和画面需要不断地变化着的。有时候,它是肮脏的白,有时候,它是懦弱的黑;有时候,仿佛是白在走向成熟,也有时候,分明是黑在奔向光明。它们是黑白之间互动着的某种过程。从这一点上讲,父亲在他神往的二维空间中创造出的灰色具有了哲学意义。同时,父亲对在画面中使用灰色有自己严格的的原则:宁可少,不可多。因为,黑和白才是他艺术叙述语言中肯定的主角。

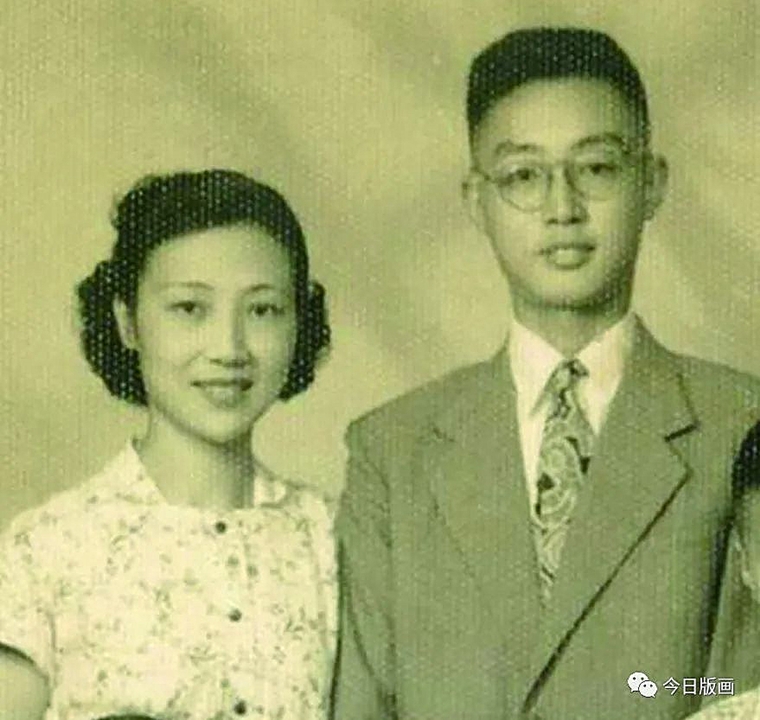

1956年爸妈合影

1980年爸妈合影

那时父亲白天在版画系担任教学和部分行政领导工作,搞创作基本都是在下班回家晚饭后。他总是习惯将新作的打样稿钉在墙上,反复看,随时改。看着油墨未干的这幅作品,父亲兴奋地喊来我的母亲。我的母亲不画画,但她是父亲的第一读者。他俩在抗战时期的赣州相识相爱,一个画宣传画,一个演抗敌剧,结婚时都还不满20岁。父亲晚年曾对我们兄妹多次说过:“你们妈妈的欣赏水平很高,她认为好的,就说喜欢、很喜欢;她不喜欢的则说‘我不懂’”。

1961年的中国,正值同前苏联的关系冰冻期;三年困难尚未过去;大陆周围的反华势力甚嚣尘上。尽管今天的人们大多已不愿重提那段往事,似乎觉得在物质生活极度匮乏的情况下,中国人的精、气、神依然那么昂扬不可理解。但我们确确实实就是这么走过来的。毕竟,中华民族有自己的“民族魂”。当年的这种大气候,对父亲创作《鲁迅像》客观上起到了必然的推动作用。1961年8月,上海人民美术出版社出版了4开张的《鲁迅像》单幅宣传画,及小开张画片;9月26日,人民日报在以大篇幅报道北京举行鲁迅诞辰80周年纪念大会的同时,刊载了这幅作品;光明日报同时发稿;全国许多报刊予以转载。《鲁迅像》好评如潮。

鲁迅像小画片

这一年,父亲37岁;这幅画,成了他的代表作。

不久,全国人大代表组团到浙江美院视察,著名电影演员赵丹也来了。当时,出于同样的目的,上海电影制片厂准备拍摄电影《鲁迅传》,已确定由赵丹扮演鲁迅。在版画系大楼走廊,赵丹看见了挂在镜框里的《鲁迅像》。当他得知作者就是一旁陪同他们的赵延年时,赵丹一下子就激动起来,对父亲说:“我有(这)一张小的(画片)。你是怎么把握鲁迅先生‘横眉’与‘俯首’之间的关系的?”父亲认真地想了想说:“鲁迅先生的 ‘横眉’和‘俯首’,从表面上看似乎是矛盾的,实质上,对敌人的‘横眉’正是对人民的热爱,是一个崇高灵魂的自然反映。鲁迅先生生活在白色恐怖之中,因此表现出来的精神和思想就必然以‘横眉’为主。”赵丹听了,也想了一想:“你的话我觉得很有道理。”可惜后来风向变了,电影没有拍成,使饰演鲁迅先生的渴望成了赵丹终生的遗憾,这是后话。

然而,关于如何看待鲁迅先生“横眉”和“俯首”这两种截然不同的人生态度的争论,至今仍在继续。有人认为父亲的《鲁迅像》将鲁迅描画得太“凶”了,依据是鲁迅生活中很是幽默。父亲却说:“一个人自然会有喜怒哀乐,鲁迅在生活中也不会老是板一付面孔。但是,鲁迅之所以成为鲁迅,首先是因为他嫉恶如仇的人格力量。正因为如此,才使得敌人怕他、人民爱他。无论现在有人对鲁迅怎样地‘再评价’,我至今一直极其崇敬鲁迅先生,要说的话也都在《鲁迅像》里了。”“评论鲁迅的人有很多,以后还会有更多,但鲁迅只有一个,而且他也不会再说什么。鲁迅就是鲁迅。”

1962年4月,父亲在浙江美术学院版画系教学大楼工作照

1966年,文革正式爆发。6月1日,北京大学那张大字报在全国点起了一把疯火;6月3日,浙江美院里即贴出了“揪出反动学术权威”的大字报,潘天寿和我父亲两人成了第一批受冲击的对象。7月的一天,一个身穿军装的学生来到我家,通知父亲去学校开会。不料,一进校门,他就被造反派推上木凳、挂上木牌,往身上泼了一罐墨汁,顷刻间就变成“牛鬼”!造反派来抄了三次家,所有的作品、素材、木刻原版、银行存折及家藏书画(包括董其昌、虚竹、赵之谦的作品)等等统统被一网打尽。不久,父亲被关进了“牛棚”。荒谬的是,当父亲天天在写那些写不完的交代材料和挨那些挨不完的批斗时,他的这幅《鲁迅像》却被造反派们不断地临摹、复制,反复地出现在“大批判专栏”里、各种“革命”刊物中和大游行的宣传牌上。鲁迅有知,又作何想。

终于,父亲被允许回家。家中凡与美术有关的一切已不见踪影。一日,他在美院劳动,路过一间敞门的房间时,无意间朝屋里瞟了一眼,似乎发现了什么熟悉的东西,便停下了脚步。他拐进屋内,看见一大堆杂物下露出一块木板的一角:是《鲁迅像》的原版!它还在!父亲心中一阵狂喜。他四处张望了一下,校园里静悄悄,小将们都闹革命去了。他立刻蹲下身子,使劲抽出一看,心凉了半截:原版被敲断了,只剩半块!父亲愣了一会,抱着试试看的心情,在底下又摸了一阵,终于把那半块也找到了。他把两块残破的原版用报纸包着夹回到家中,真是又喜又惊。喜的是不说完璧归赵,也算是寻回了血汗之作;惊的是造反派会不会发现了,真叫人心有余悸。其实,当时全国大乱,还有谁会在乎这两块破木板?但说是这么说,父亲还是把原版藏了起来。过了好久,他开始琢磨怎么修复原版。原版是横着斜断开的,一分为二,很难再合二而一了。无奈之下,他只得用白胶粘上,再在两端打上铁钉固定。拼是拼上了,但两块版却不平整,给拓印带来了很大麻烦,画幅中间总有一道白痕。实在没办法,只得在每次拓印后用油墨填补。这倒也由此带来了一个“副产品”:后来每有人拿着存疑的《鲁迅像》要父亲替他们辨真伪时,只消看看背面即可。

断裂了的《鲁迅像》原版

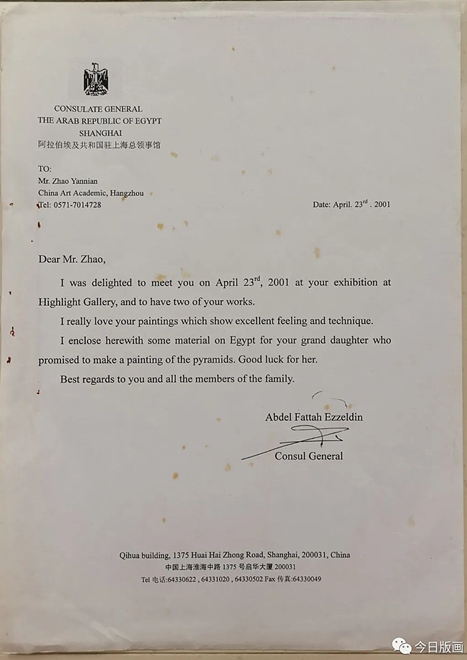

岁月匆匆,日新月异。2001年4月,父亲在上海海莱画廊办个展,埃及驻沪总领事特地来收藏了这幅《鲁迅像》。他问父亲:“你为什么这么喜爱鲁迅?”父亲说:“鲁迅先生1936年逝世,上海文艺界在他遗体上盖了一幅挽幛,上面有三个大字 ‘民族魂’!那时我很小,只有12岁。后来我长大了,读了许多鲁迅先生的书,包括他关于美术的论述,使我越来越理解了他真正是我们的‘民族魂’。”从一问世时受到广泛好评,直到60年后的今天,《鲁迅像》仍然受到人们的喜爱。我国版画史学家李允经先生曾作过这样的评论:“自有新兴木刻艺术以来,有许多版画家为鲁迅刻像,但是能和赵作《鲁迅像》比肩者,至今罕见。”

埃及总领事为此发来的感谢信

随着父亲的年事渐高、阅历和艺术感悟的加深,他更加看重自己作品画面效果的整体感觉,着意突出人物形象,强化作品主题。上世纪九十年代后,父亲在拓印《鲁迅像》时,开始将鲁迅额头的灰色处理得越来越淡了。每次拓印,他都将滚在这里的油墨抹擦去大部分,直至到后来全部擦去。有人说这样干净了,好;有人说这样可惜了,不好。作为作者,尽管难舍当年创作时的探索,但父亲更相信自己现时的感觉。画家要说的话总是在自己的画中。2004年2月的一天,已80岁高龄的父亲重新拿起大平刀,用已难比自己当年的手劲,将画版中的鲁迅额头部分铲得一干二净。他试印了几张,觉得很满意:鲁迅先生的面部处理愈发精练,形象更加突出。父亲很看重这次修版,特意用小三棱刀在原版的侧壁刻下了修改日期。从没有灰色,到创出灰色,又到去掉灰色,父亲这一“无~有~无”的艺术实践过程,其实是艺术创作规律所致。许多画家到晚年都会对自己以往的艺术实践再做突破,或衰年变法,或返朴归真。

2004年修版后的《鲁迅像》

2004年4月,81岁的父亲正在拓印修版后的《鲁迅像》

2006年3月,这块珍贵的木刻原版连同其他500余件作品一起,由父亲亲自捐赠给了中国美术馆。当北京来人接收时,父亲手捧这块普通而又不平凡的木板,郑重地叫我哥哥拍照留念。

现在,它静静地躺在中国美术馆地下室的馆藏作品库中。

▼延伸阅读▼

↓ 见 下 页 ↓

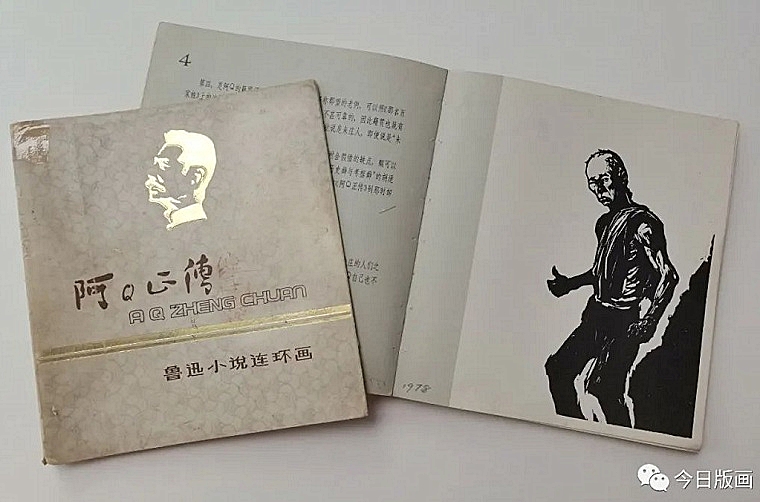

1978年,国内发生了许多大事,各界开始松动,对文革的反思全面展开。这年,父亲开始创作他一生中的另一件重要作品—鲁迅小说“《阿Q正传》插图(60图)”。

话题要从10年前的1968年说起。当时,父亲被拘“牛棚”。红卫兵们的看管十分严厉,规定这些昔日的先生老师、如今的牛鬼蛇神除了被强制学习“红宝书”外,只可阅读鲁迅。一天,父亲从理论教研室的一位卢姓“牛友”那里借了一本鲁迅的著作,深夜躺在床上阅读。当翻到《阿Q正传的成因》一篇时,其中一段话击中了他:“但此后倘再有改革,我相信还会有阿Q似的革命党出现。我也很愿意如人们所说,我只写出了现在以前的或一时期,但我还恐怕我所看见的并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后。”!父亲对我说:“看到这里,我真是五雷轰顶!我一把把书覆在肚子上,心里不知道有多少叹服鲁迅先生,能在几十年之前就预见得这么准!”现代的造反派们比阿Q可厉害得多了:阿Q虽然也到尼姑庵里去“革”过一“命”,却什么也没有“革”到;文革中那些造反派却是身体力行,不遗余力地做着阿Q想做而没有做成的事情。我家就来过三次红卫兵,一众物品统统被抄,最后除存折发还外,其他的大都下落不明。这不是发生在我们一家的事,而是近十亿人卷入的一场狂潮!这令父亲永难忘记的丑恶,彻底地暴露出那种卑劣的国民性并没有因为时代的变迁而消亡,相反竟愈演愈烈。父亲当时就发誓:若有一天我还能拿起木刻刀,一定要把阿Q用绘画形象塑造出来!

1972年,父亲被允许恢复上课,课余就着手准备完成自己在“牛棚”里立下的“宏愿”(他后来在回忆文章里这样说):刻作一套《阿Q正传》木刻插图。他兴致勃勃地勾出了一批草图,钉在客厅墙上,被一位邻居看到了。他也曾是造反派,这时似乎已在失意之列。或许是出于好心,他冷冷地问了一句:“你搞阿Q?不怕?!”父亲多年后曾对人说:“我怎么不怕?我(当时)是怕透了!”一惊之下,父亲将草图收起,夹入纸堆。但是他不甘心。因为很久没刻过木刻了,他对用什么手法来塑造阿Q心中无底,就先从创作鲁迅其他小说插图着手,摸索不同的木刻表现手法。

爸爸和冯俊臣老师 一九八九年合影

粉碎“四人帮”时,父亲已经完成了《祝福》、《孔乙己》等数十幅鲁迅小说插图。于是,他重新开始创作《阿Q正传》插图。为此,在1977年11月至12月期间,父亲不止一次地到绍兴柯桥等地去写生,目的是收集《阿Q正传》插图的创作素材。那时的柯桥根本不是现在这般神气,只有一条窄窄的老街,古桥小河间是一股久远、浓郁的越地风味。绍兴师专美术系的冯俊臣老师是个热心人,从自己家里挑来两床厚被子,和父亲两人一起住进了柯桥中学的一间空屋子。白天,他俩天天泡在农舍、田头和市集;到了晚上,四下无人,没有广播更没有电视,冯老师喜欢就着卤鸡爪、豆腐干啥的咪点黄酒,父亲不喝酒,就一边同他东扯扯西聊聊,一边复看自己白天的速写,回想那些对象的形态神情。这期间,父亲画了大量的速写:草屋、石桥、小街、桌椅、板凳、乌篷船……,甚至种在地里的萝卜菜,应有尽有,特别着重画了不少农民头像,对有的对象还特意从不同角度画了多幅。回家以后,他再根据这些速写进行融汇、组合、借鉴,创作阿Q头像。早在1961年,父亲曾经刻过一幅阿Q头像,当时为了表现阿Q头上的“癞疮疤”,他特意找来一把奶子榔头,对准脑袋部位狠敲一下。后来讲给学生们听,大家都留下很深的印象。但用父亲晚年自己的话说,“由于对阿Q品格的实质缺乏理解,刻出来的头像形神俱失”。如今时代不同了,绍兴农民的精神面貌焕然一新,画来画去,很难直接找到与自己心中阿Q形象相符的形神。于是经过在头形、五官、动态上的多次调整处理,他终于刻成了一幅新的阿Q头像。头像定稿后,其后的作品喷涌而出。

柯桥人物头像速写

阿Q头像

1978年酷暑。父亲每天早晨不到5点就起床,趁着早凉,搬张方凳到院子里当桌子,坐在小板凳上开始刻作。出汗了,用井水绞一把毛巾擦擦,再刻。等到家家户户生煤炉烧早饭时,他的早自修结束,准备去学校上班了。当后来有藏家出巨资收藏这套作品时,他不会知道,父亲当年是坐着一枚小板凳,靠着一张方木凳,就这样沉浸在鲁迅的世界,心安理得、孜孜不倦。后来,母亲看到父亲放在方木凳上的木刻刀经常会滚下地去,就请人做了一张小桌子,特意在桌面四周加了一道边框。

1980年,父亲在家里创作《阿Q正传》六十图

母亲请人做的桌面带边的小桌子

创作这套作品,父亲投入了感性的激情和理性的冷峻:“我国艺术论历来认为‘传神’是绘画语言中最重要的环节。因此,我决定在斟酌阿Q头像的同时,以画出不同神态为第一要素,打破框框,可以夸张,可以变形,可以大胆取舍”。

《阿Q正传(六十图)》之七 作于1978年

如第7图,阿Q傲视未庄的闲人们“你还不配……”。父亲有意把阿Q的脖子拉长,硬梗着将头高高抬起;因用力抿嘴而出现了深深的鼻唇沟;身体稍稍后仰,两只手甩得做作又有腔势。但是他所有的设计和表演,都在身后那些闲人放肆的哂笑中化为了虚妄。

《阿Q正传(六十图)》之十九 作于1979年

《阿Q正传(六十图)》之二十 作于1979年

如第19图欺负小尼姑。阿Q毕竟不是职业流氓,在呆笑中几乎癫狂到站不稳步子。父亲勾了几次草图后,特意将小尼姑的年龄表现得较小,以刻画阿Q欺软怕硬,受了假洋鬼子的气不敢反抗,却到弱小者身上肆意大发威风。紧接着的第20图,阿Q使坏后,那亢奋过度的狂笑里透出一股傻劲,简直不知道自己身在何处。

《阿Q正传(六十图)》之十二 作于1980年

如第12图,阿Q自己打自己耳光。这是阿Q性格中最被人们诟病、也是最体现阿Q精神的重头戏之一。父亲勾草图一开始也是不顺利,总觉得还差那么些味道。那晚正好我母亲在一旁做针线活,她看了就说“要真打!”说着伸手就往自己脸上猛拍!父亲一下子抓住了感觉:阿Q紧闭双眼,手伸得老远,可以想象他是多么狠地将自己附体在了“别个”身上。

《阿Q正传(六十图)》之五十七 作于1978年

如第57图,阿Q在堂上画圆。记得那还是我给父亲做的样子,当时我体重才100来斤。从阿Q微耸的肩膀和按纸的左手,可以看出他很想做好这件事而付出的努力,可右手的握笔方式又不免让人替他担心完成的效果。

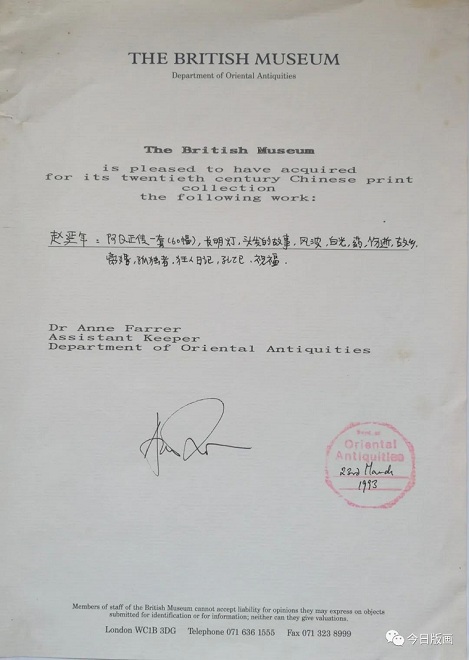

第一批插图刻出后,父亲寄给上海人美的杨可扬先生,请他提意见。杨伯伯回信说很有看头,并告诉他社里正在准备参加全国连环画评奖的作品,鼓励父亲多刻几幅,搞成一套,也去参加。于是,父亲几次加码,最后刻成了58幅插图。1980年,上海人美出版了父亲创作的“《阿Q正传》木刻连环画”,并于次年获全国第二届连环画评奖绘画二等奖。此后,父亲又陆陆续续对其中的一些作品作了调整、修改,甚至重刻,最多的竟刻了四遍,最终定稿为“《阿Q正传》60图”。1993年,大英博物馆东方艺术部到浙江美院版画系遴选收藏水印木刻作品。一见到父亲的这套黑白木刻,他们马上发生了兴趣,仔细地看了一遍后,破例决定全套收藏。2006年,父亲索性将这套木刻作品连同所有木刻原版也全部捐赠给了中国美术馆。

大英博物馆收藏证书

1979年12月,《赵延年木刻创作四十年展》在浙江美院陈列馆举办。这是文革后父亲木刻创作的一次集中亮相,来的人很多。凑巧,刚担任中国文联主席职务不久的周扬那几日也在杭州。开幕式还没结束时,周扬也赶来了。一开始,他饶有兴致地在展厅里看画,并不时转身与陪同者们说上几句。当一行人来到父亲于六年前创作的那幅鲁迅杂文《死》的插图画框前时,我看到周扬的脸色一下子就变了,立刻扭头而去。旁人倒也没感到怎么太意外,毕竟大家都是过来人。人在世间走,心病谁没有。只是让当时还年轻的我看到了一回大人物的不爽。

周扬与父亲在展厅交谈

鲁迅杂文《死》插图 作于1973年

自1973年起,父亲陆陆续续为鲁迅文学作品创作了70余幅木刻插图,如果算上“阿Q正传60图”和“狂人日记38图”,以及1963年创作的1幅,总数当在170幅以上。

那时尚处文革时期。父亲这样做,固然有题材保险之故,但更多的则是前文所述的原因。既然搞阿Q受阻,他就转向鲁迅其他作品的插图创作,先练练手、练练眼、练练刀,同时也加深理解鲁迅作品的深刻内涵。2001年,父亲在一篇《我怎么会刻了130多幅鲁迅先生作品插图》的文章里写到:“几十年的时间,经历了种种跌宕坎坷,留下了各式各样的烙痕。正因为自己经历得多了,认识也不断提高,才对鲁迅先生的作品有了更进一步的理解。我深深感到,鲁迅先生对我们这个古老民族的观察是如此细微,判断又是如此准确,他的作品不仅在当时有巨大的社会影响,就是到了今天,对许多问题也仍然起着指导作用。”

鲁迅小说《祝福》插图 作于1974年

祥林嫂是家喻户晓的人物,她的人生苦难是一连串的。可插图只是一幅二维的静态图画,该怎么表现?父亲采用了对比手法:冬至清晨风雪交加,鲁家的台门气派威风,送灶的爆竹声响彻遐迩,可祥林嫂茕茕而立,呆滞失神的目光透出了她死寂的绝望。再细看,她的白发是苦难,爆满青筋的双手是苦难,褴褛的衣衫是苦难,破烂空碗是苦难……她无处去了!而她身后场景里的两个人物,没有脸,可身架、体态和动势讲得分明:老爷肥硕稳当、心满意足,执鞭人腰挺背直、兴致盎然。虽然画幅中的那两人只比拇指盖大一点,但刻得一丝不苟,活灵活现。说句题外话,现在有不少人喜欢把人物放大了刻,且越放越大,一米、两米,仿佛大了就有气势。其实并不尽然。大的当然需要功力,可小的更加需要功力。我经常喜欢用放大镜看这幅画,觉得父亲在“不经意处”的用心,正是从反面加深了对祥林嫂所遭遇的同情,表达了他自己心中的不平和悲愤。

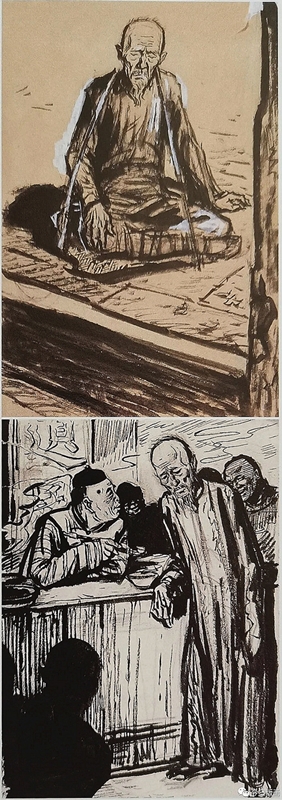

鲁迅小说《孔乙己》插图 作于1975年

父亲对孔乙己付诸了更多的同情。对一个完整人格在被毁灭前的展现,事实上更强化了得知孔乙己后来命运的读者心中的悲惨。父亲没有选择孔氏用手“走”路;没有选择涨红了脸,额上的青筋条条绽出;更没选皱纹间时常夹些伤痕,一部乱蓬蓬的花白的胡子……。画面上的孔乙己正认真、入神地对付着一墩子碗冒着热气的老酒,眯着眼,嘬起嘴,美味即将入口。嗜酒人的美好时刻。唉,看得叫人好难过!老人宽大的额头强说着他残存的聪慧,翘起的兰花指还不愿丢失读书人的矜持。脸部的用刀谨慎细腻,长袍的用刀则松弛放任,是矛盾的一统。父亲出身旧家庭,他情愿保留孔乙己最后的那一点点尊严。他理解鲁迅作品中那冷峻的反跌效果。

孔乙己草图

鲁迅小说《一件小事》插图 中间那幅作于1980年

《一件小事》的插图,父亲刻了三遍,最早一幅作于1977年,最后一幅作于2000年。前两幅都是正面视角,远处都有一个“‘小’我”;第三幅则采用背面视角,并去掉了“‘小’我”。这是一个精心构思的角度,这样一来,巧妙地将读者代入了故事,使读者和作者一同看见了高大的“他”。车夫是“下等人”,点出这一身份的是他身上的棉袄。这是一件北方人穿的老棉袄,简练的剪影处理中,富有肌理质感的用刀,甚至能让人感觉出那里面絮着的是板硬的旧棉絮。微微虚曲的双腿表现出这位“下等人”对老者的殷勤,人矮了下去,形象高大了起来。

鲁迅小说《伤逝》插图 作于1978年

无力的涓生走在吉兆胡同里,心里一丛杂草。当然,心里是看不见的,看得见的是他身后墙上的斑驳陆离:还是一把大平刀铲、刻、刮、啄,刀刀留印。假使把《伤逝》的这面墙同《离家》的那面墙放在一起,会很清晰地看出:32岁的父亲刀下再现的是高墙,54岁的父亲刀下表现的是人心。整幅画的调子是颓废、昏暗的,可归来的阿随似乎带来了些希冀。它动势向上,腿脚有力,虽然只是寥寥几刀。

鲁迅杂文《野草》插图 作于 1976年

如果说,为小说作插图有人物、情节可以参考、依赖,那么,作杂文的插图就更需从整体上去领会、把握所作文章的气质、意图。譬如前面提到的《死》。《野草》插图是父亲自己很喜欢的一幅。这幅作品创作于1976年,正是一个承上启下的当口。画面的处理极其简练,虽只是一株小草,却有一股蓬勃向上的正气。天低云暗也好,沉沉黑土也罢,啥也挡不住这一抹新绿。记得父亲同我们说过,胡风先生晚年要出一本书,工作人员拿来几幅版画让他选用,他选了父亲的这幅“野草”。1991年,父亲将它选入了自己的个人画集,由于印刷条件所限,小草没能套色。这引来了我母亲的埋怨。母亲认为没有了绿色,这幅作品就等于没有了灵魂。她再三责怪父亲,为什么不坚持一下,要求加个套版,或者干脆就不选用这幅作品。1999年,由香港汉雅轩策展的《新中国五十年· 赵延年木刻版画回顾》在以色列、美国相继展出,并为此印制了画册。这回父亲同轩主张颂仁先生商量,务请这本黑白画册为“野草”套上绿色。最后终于在彩印的封底印上了这幅作品,而此时我母亲已于上年离开了我们。

▼延伸阅读▼

《经典的解读——赵延年〈阿Q正传〉木刻插图展》在绍兴鲁迅纪念馆展出

↓ 见 下 页 ↓

《鲁迅先生》作于1978年

1978年,父亲又创作了一幅鲁迅肖像。显然,这是根据一张著名的鲁迅照片作为素材发展而成的。事实上,前前后后有许多画家创作过这一角度的鲁迅肖像,木刻的也不少见。父亲在这幅作品的处理中,对人物的外在形象和内在情绪把握是圆润的、松弛的,但所用的刀触却是刚直的。从作品的最终效果来看,这种由意念与手法之间相互抵牾形成的不和谐而达到的和谐,使作品内涵更加含蓄而厚实。

1975年,在全国开展的一场“评《水浒》”运动中,鲁迅又一次被万众瞩目。那时,尽管父亲头上的“紧箍咒”还没完全解脱,却已被下达了任务,要求完成一幅紧跟主题的创作。为此,这年秋天父亲专程到上海鲁迅故居搜集素材。当年我还在插队,趁回家休息的日子,一同跟父亲坐着绿皮火车到了上海。那天下午,我们来到山阴路大陆新邨9号的鲁迅故居。其实,鲁迅当年写那篇关于水浒的文章时,并不住这,而是在景云里。但那边没有保留为故居。父亲20年前来过这,可此时故居不对外开放。父亲事先请朋友帮忙联系了,这才开门让我们进去。我是第一次,感觉新奇而穆然。走上二楼的书房兼卧室,父亲打开速写本画了起来。其中,他特别将写字台、上面的台灯、几支“金不换”毛笔和那把椅子一一详细地画了下来。这时,楼下传来轻轻的对话声,接着,又有两人从楼梯走了上来。陪同的工作人员将他们同父亲相互作了介绍,原来是唐弢和曹白两位先生。父亲和他俩虽然都知道对方,但没见过面,便握手交谈了起来。具体谈的啥我没听清楚,话题总是围绕着鲁迅。后来他俩先走了。父亲又画了一会,窗外便有点暗下来了。出门后父亲告诉我,他俩是同鲁迅接触交往过的,所以特意请教了他俩各自对鲁迅的印象及感受。父亲没和我多说,看他若有所思的样子,应该是有了新收获。

回杭后,父亲投入了紧张的创作,可稍有闲余,便同时勾起了这幅鲁迅肖像的小稿,有动势,但看不出表情。很快,四人帮倒台,父亲忙了起来。小稿在墙上钉了好久。两年后,父亲完成了这幅作品。

刚刚历经了浩劫的父亲,以白亮的额头突出了鲁迅的睿智,浓密的眉毛和胡须则强化了他战士的风貌,那只惯于握笔的手显得更为有力,双眼中的两点高光,仿佛经意而又不经意地打量抑或凝视着周遭的一切。如果说,父亲1961年的那幅《鲁迅像》里,鲁迅的横眉冷对一览无遗地展示了他敢于直面惨淡的人生、正视淋漓的鲜血,那么,在这幅《鲁迅先生》中,鲁迅那丝浅浅笑意的后面,人们更能感受到的是他犀利剖析社会、深刻透视人性的定力。中国传统书画中,向有“造险”一说。父亲采用的对角线构图,本为大忌,但他巧妙地以黑白处理“破险”,不仅不感突兀,反而增强了静态构图的动势,从而呼应了前述的那种“抵牾”。

2006年3月,我家的合影

后来,社会上几度出现过关于对鲁迅绘画形象神态的讨论,甚至牵扯到生活中的鲁迅究竟是严肃还是风趣云云。父亲对这种议论颇不以为然,甚至觉得无趣。然而我明白,他创作这幅作品并非一时心血来潮,那天下午与两位先生的交谈,一定引发了他心中某种创作的动机。父亲没有留下相关的文字,他的话都在他的画里。他是画家。

这幅作品受到广泛的好评,被人们反复用于书籍封面、文章题图、网页插画等。2006年3月,父亲向中国美术馆捐赠了575幅作品。馆方将这幅《鲁迅先生》放大,用作海报矗立在大门口。父亲同我们兄妹各家一一在那里合影留念。

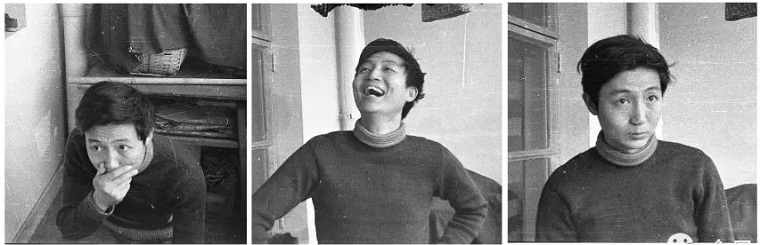

为父亲创作《狂人日记(38图)》作模特拍照

1984年4月,我家搬入了浙江美院新建的综合楼居住。初冬的一天,父亲拿出照相机对我说:你给我做几个“样子”,我来拍。做“样子”,就是给父亲当临时模特。这是我们三兄妹从小就经常被父亲要求做的事。他在家画画或刻木刻时,冷不丁会叫我们过去做个“样子”。这时无论我们是在做功课、或正玩得油头汗出,必须立刻过去,按照他的要求,举一只手,或仰一个头,再抑或摆一个动作姿势。通常很快,三五分钟完成;时间稍长,我们就会不断的问:有没有好?有没有好?那段日子,父亲正在创作鲁迅先生的《狂人日记》插图,已反反复复不知道画了多少小稿了。他把我叫到阳台,要求我自由发挥,按照我所理解的狂人形象,一个姿势停几秒钟,尽量多摆几个,并特别要我演绎“忘乎所以”的大笑。

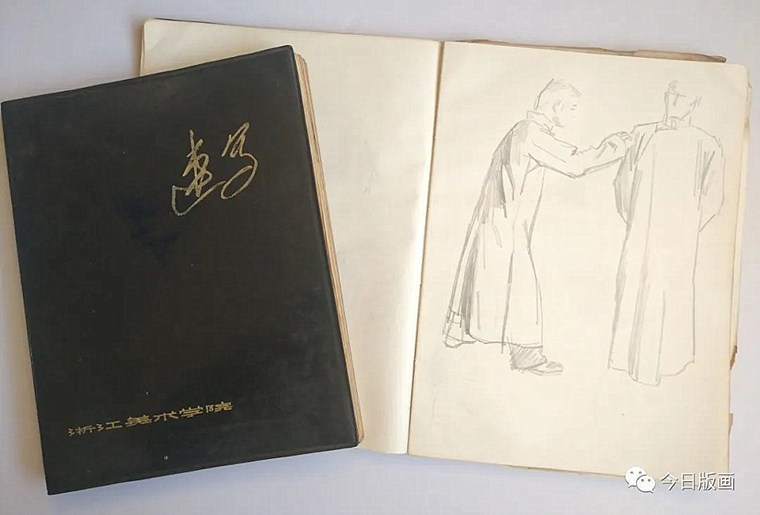

当时,浙江话剧团正在杭州胜利剧院演出曹禺的《雷雨》。正巧,该团团长周贤珍女士与父亲同是省政协文艺界别的委员。于是,父亲向她提出要去剧场画速写。获允后,父亲连着去了三四天,前台后台地跑,画了满满一本素材速写,主要是戏中人物的服装,包括人物穿着的动势、衣服的样式、细部的皱褶等等。

父亲当年画的速写素材

父亲搞创作有个习惯:要家人对他的画稿或作品提意见。无论因一时搞不下去而紧锁着眉头,或是他突破了一些难点后得意地哼着歌,又如刚刚打出一张大样等,常会把我们叫去说说自己的看法,有啥说啥,百无禁忌。妈妈和哥哥姐姐表达自己的意见都有涵养,只有我口无遮拦。哪怕我瞎说一通,父亲也决不怪罪,哈哈一笑了事。

这回看了父亲第一批刻出的几幅作品,我问父亲:你刻的狂人看上去好像很理智,看不出是个疯子。父亲听了立即对我说:我就是不想把他处理成那样。他说:鲁迅先生所描写的狂人,其实是那个时代里最清醒的人。如果真是一个疯子,那还有什么意思!

我顿时明白了,鲁迅为啥称他为“狂人”;父亲为啥要创作这套作品。

这一时期,是父亲一生中的又一个创作高峰。从文革后期被允许重新画画以来,经过几年复习性的教学与创作,父亲逐渐恢复了他对木刻艺术的驾驭。2010年时,父亲曾谈过他创作这套作品的原因:“从1974年起,我为在被关‘牛棚’时立下的决心刻“阿Q正传”着手构图,到1978年正式动刀。期间,由此陆续涉及创作鲁迅先生文学作品插图的逐渐增多,和对其作品所揭示的人性的认识不断加深,我感到要为鲁迅先生的名著《狂人日记》创作插图的欲望不断在增强、增强。”

父亲17岁时创作了他的第一套木刻连环画《七七前后》

父亲最初接触木刻连环画要追溯到他17岁时在抗战中的创作。上世纪50年代初在华东画报社工作时,他多次利用连环画宣传抗美援朝,还出版过单本连环画。父亲很重视连环画的表现节奏,对人物与场景的画面转换安排极讲究。就拿人物来说,是正面还是背影、是大还是小、是明还是暗、是悲还是喜……他都反复思考,勾过大量的小稿。而且,他勾的小稿一定是双管齐下,一面挖掘作品的人物个性,一面考虑画面的黑白处理。常常是为了一幅作品,铅笔素描稿、墨笔黑白稿贴去了一大块墙面。

父亲喜欢用平刀。刻过木刻的人明白,这是一把难以驾驭的刀。父亲却将一把平刀使唤得出神入化,嫌不过瘾,托人做了几把尺寸大到买不到的大平刀。他历来主张,哪怕刻的是一张小脸,能用大刀触决不用小刀触。如果说,此前创作的那套“阿Q正传”连环画,因父亲在十几年间反复修改、重新刻作过多次,在画幅中传达出他对各种刻刀的偏爱的话,那么,这套“狂人日记”则充分展示了他对大平刀的控制能力,无论块面、线条,常常是一把刀解决,一气呵成。有人不信,觉得细细的线条如何出自宽头大脸的平刀?看过父亲刻作的同事、朋友和学生恍然大悟:把刀侧过来,用平头两边的刀尖。有时,他会在刀尖行进中略微调整刀的角度,这时的线条会出现粗细变化,甚至由刀头受阻而产生的爆裂感。这是他最高兴得到的艺术效果,可遇不可求。

《狂人日记(三十八图)》之七 作于1985年

第7图是一幅只有狂人半张脸的大特写,视觉冲击力非常大。这样的构图,在父亲此前所有的创作中我没有看到过。

鲁迅的原文很短,只 17个字:“晚上总是睡不着,凡事总得研究,才会明白。”经过连续几幅中景,父亲想在这里放一幅正面的人物形象,揭示狂人内心世界。但勾了一批小稿,他都不甚满意,便搁了下来,转攻其他的画幅。

上世纪80年代初,国内电影市场很活跃,不仅拍了许多优秀影片,还进口了许多以前看不到的外国影片。因此,电影广告的创作也大量涌现。父亲在上海工作时画过不少电影海报,因此多次受邀去电影公司的海报培训班上课。我有几次也跟着去,好借机蹭看“内部电影”。当时有一部意大利警匪片,海报上只露出一双眼睛,感觉挺新颖。于是我试着建议:能否用一个电影大特写般的构图,大到突破人们的视觉习惯。父亲听后没说话,但我感觉好像有点听进去了。于是,后来就有了这幅作品。因失眠所致的眼神呆滞发定,颜面部所有的线条都挤向紧皱的眉心,严重的焦虑呀!一个令人同情的狂人。

《狂人日记(三十八图)》之十八 作于1985年

如今让我感到很荣幸也很幸福的,是第18图。这里很明显有我的贡献。当然,本人那属于傻笑,动势做作、眼神空洞,但也是豁出去后试了几次才拍下来的。要知道,叫儿子在老子面前“忘乎所以”,有多别扭。其实,父亲要的只是人物的一个架势,他早已吃准了人物的内核:狂而不癫。清癯的面庞、深陷的黑眼圈,尤其是额头那似乎是刀触无意间留下的一道黑纹,把狂人笑声中的忧郁、苦恼和无奈,还有随着微微颤动而散乱了的长发所透出的单纯、甚至是幼稚,都一一标定得恰到好处。细细看,多少会看到自己。

《狂人日记(三十八图)》之二 作于1985年

第2图的原文更短,9个字:“今天晚上,很好的月亮。”父亲的处理很简洁,黑白分明;但读者只要盯着人物的头部看一会儿,真觉得月光如洗、清寒逼人,与前一幅满构图表现出的躁动、繁杂的氛围相对比,顿时拉开了距离。虽然不见人脸,但那种茫然的空落落在人物微微杠起的肩头展现得一览无遗。

手,是最忠实、精准执行主人意志的人体部位。画画的人都知道:“画人难画手,画兽难画狗”。父亲刻手是一绝,如此前的“起来,饥寒交迫的奴隶……”,此后的“噩梦系列(之二)”等等。这套作品中的第11图、第32图、第37图也是。第37图中的这双手,从臂肘部一下子发力到指尖的线条精瘦到不见脂肪,分明是狂人的自我熬炼。顺便带一句,在这幅安排于连环画行将终结时的画面中,读者似乎看到了有些熟悉的人物表情。是的,在第7图。这种呼应,我相信应该不是父亲不经意间的处理。

《狂人日记(三十八图)》之三十七 作于1985年

第38图,黑多白少。无疑,呼天抢地的狂人是如此弱小,画面的基调由强大的黑块敲定。但近年来我心中产生了一个问题:顶部的白色倒三角,在父亲心中,抑或在狂人心中,是将要合拢关闭的黑,还是正在挣扎撕开的白?那黑,后来到底关闭了没?那白,后来真的就被撕开了?

《狂人日记(三十八图)》之三十八 作于1985年

再也问不到父亲了。

不过我想,可能再过十年,我或许会比今天更多一点理解这不朽中深蕴的内涵。

鲁迅先生

父亲对鲁迅的崇敬是从心底发出的。这种崇敬以一种近乎虔诚的状态无可抑制地展现在父亲的创作中。

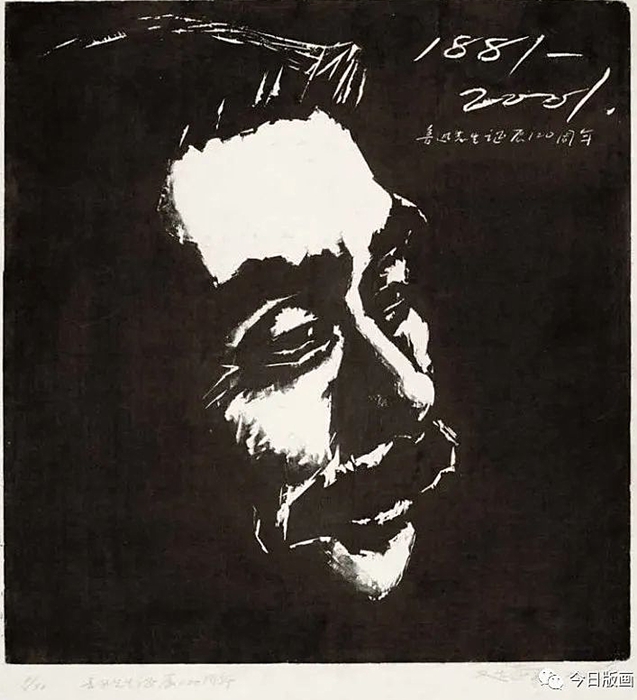

1976年,鲁迅逝世40周年,他创作了《鲁迅先生》;1981年,鲁迅100周年诞辰,他创作了《纪念鲁迅先生诞辰100周年》;2001年,鲁迅诞辰120周年,他创作了《鲁迅先生120周年诞辰纪念》。这些创作无人约稿,无人命题。

纪念鲁迅先生诞辰100周年

1986年,鲁迅逝世50周年。李桦先生来信,要我父亲创作一幅作品。父亲采用了极富当年文化氛围的表现手法,将那种浩浩荡荡、蓬蓬勃勃的历史前进展示在静静的二维平面上。与1973年的那幅创作相比,虽然同样是鲁迅遗容,但一个采用阴刻,给人以梦幻般的思索,一个采用阳刻,热辣辣地直面人生。黑色的边框,既是祭奠,更展示了那种四四方方、正气堂堂的力量。我十分喜欢这张作品。

《鲁迅与我们同在》 1986年作

鲁迅先生120周年诞辰纪念

作为儿子,我没有资格评价自己的父亲。还是借李允经先生在他所著的《中国现代版画史》中的一段话来作个结尾:“如果说,赵延年的《鲁迅像》是对以鲁迅为代表的中华民族优秀品质的集中歌颂,那么,他的《阿Q像》便是对国民劣根性的暴露和鞭笞。从这种意义上说:他的版画艺术将和鲁迅的著作同在,并且能够长久地活在鲁迅的事业中。”

完稿于2021年3月,定稿于2021年7月。

本文授权转载自微信号:杭州清河校友平台,作者:赵晓,杭州清河中学70届初中校友,致谢!

▼延伸阅读▼