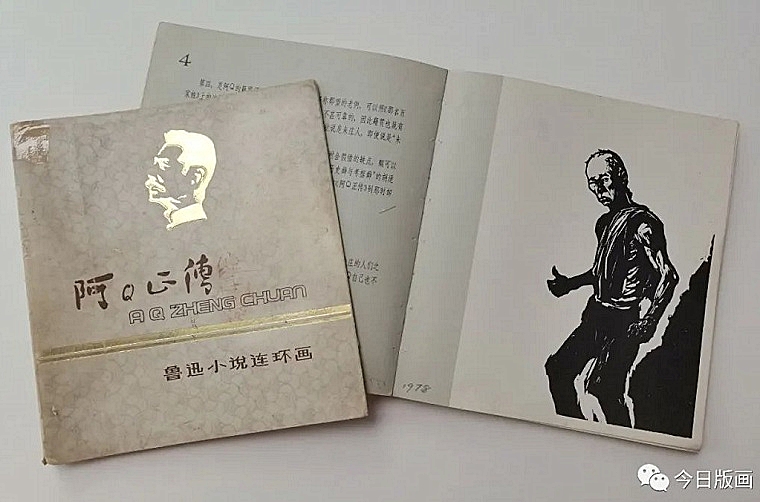

1978年,国内发生了许多大事,各界开始松动,对文革的反思全面展开。这年,父亲开始创作他一生中的另一件重要作品—鲁迅小说“《阿Q正传》插图(60图)”。

话题要从10年前的1968年说起。当时,父亲被拘“牛棚”。红卫兵们的看管十分严厉,规定这些昔日的先生老师、如今的牛鬼蛇神除了被强制学习“红宝书”外,只可阅读鲁迅。一天,父亲从理论教研室的一位卢姓“牛友”那里借了一本鲁迅的著作,深夜躺在床上阅读。当翻到《阿Q正传的成因》一篇时,其中一段话击中了他:“但此后倘再有改革,我相信还会有阿Q似的革命党出现。我也很愿意如人们所说,我只写出了现在以前的或一时期,但我还恐怕我所看见的并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后。”!父亲对我说:“看到这里,我真是五雷轰顶!我一把把书覆在肚子上,心里不知道有多少叹服鲁迅先生,能在几十年之前就预见得这么准!”现代的造反派们比阿Q可厉害得多了:阿Q虽然也到尼姑庵里去“革”过一“命”,却什么也没有“革”到;文革中那些造反派却是身体力行,不遗余力地做着阿Q想做而没有做成的事情。我家就来过三次红卫兵,一众物品统统被抄,最后除存折发还外,其他的大都下落不明。这不是发生在我们一家的事,而是近十亿人卷入的一场狂潮!这令父亲永难忘记的丑恶,彻底地暴露出那种卑劣的国民性并没有因为时代的变迁而消亡,相反竟愈演愈烈。父亲当时就发誓:若有一天我还能拿起木刻刀,一定要把阿Q用绘画形象塑造出来!

1972年,父亲被允许恢复上课,课余就着手准备完成自己在“牛棚”里立下的“宏愿”(他后来在回忆文章里这样说):刻作一套《阿Q正传》木刻插图。他兴致勃勃地勾出了一批草图,钉在客厅墙上,被一位邻居看到了。他也曾是造反派,这时似乎已在失意之列。或许是出于好心,他冷冷地问了一句:“你搞阿Q?不怕?!”父亲多年后曾对人说:“我怎么不怕?我(当时)是怕透了!”一惊之下,父亲将草图收起,夹入纸堆。但是他不甘心。因为很久没刻过木刻了,他对用什么手法来塑造阿Q心中无底,就先从创作鲁迅其他小说插图着手,摸索不同的木刻表现手法。

爸爸和冯俊臣老师 一九八九年合影

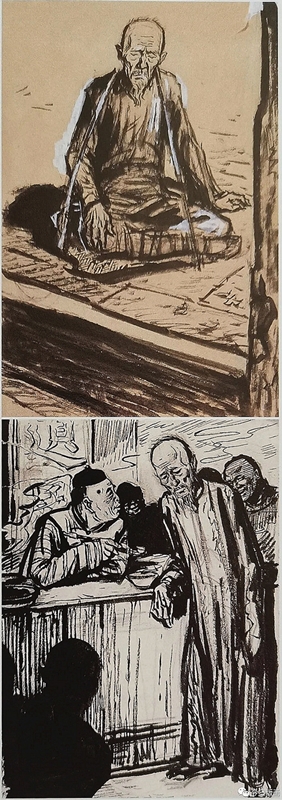

粉碎“四人帮”时,父亲已经完成了《祝福》、《孔乙己》等数十幅鲁迅小说插图。于是,他重新开始创作《阿Q正传》插图。为此,在1977年11月至12月期间,父亲不止一次地到绍兴柯桥等地去写生,目的是收集《阿Q正传》插图的创作素材。那时的柯桥根本不是现在这般神气,只有一条窄窄的老街,古桥小河间是一股久远、浓郁的越地风味。绍兴师专美术系的冯俊臣老师是个热心人,从自己家里挑来两床厚被子,和父亲两人一起住进了柯桥中学的一间空屋子。白天,他俩天天泡在农舍、田头和市集;到了晚上,四下无人,没有广播更没有电视,冯老师喜欢就着卤鸡爪、豆腐干啥的咪点黄酒,父亲不喝酒,就一边同他东扯扯西聊聊,一边复看自己白天的速写,回想那些对象的形态神情。这期间,父亲画了大量的速写:草屋、石桥、小街、桌椅、板凳、乌篷船……,甚至种在地里的萝卜菜,应有尽有,特别着重画了不少农民头像,对有的对象还特意从不同角度画了多幅。回家以后,他再根据这些速写进行融汇、组合、借鉴,创作阿Q头像。早在1961年,父亲曾经刻过一幅阿Q头像,当时为了表现阿Q头上的“癞疮疤”,他特意找来一把奶子榔头,对准脑袋部位狠敲一下。后来讲给学生们听,大家都留下很深的印象。但用父亲晚年自己的话说,“由于对阿Q品格的实质缺乏理解,刻出来的头像形神俱失”。如今时代不同了,绍兴农民的精神面貌焕然一新,画来画去,很难直接找到与自己心中阿Q形象相符的形神。于是经过在头形、五官、动态上的多次调整处理,他终于刻成了一幅新的阿Q头像。头像定稿后,其后的作品喷涌而出。

柯桥人物头像速写

阿Q头像

1978年酷暑。父亲每天早晨不到5点就起床,趁着早凉,搬张方凳到院子里当桌子,坐在小板凳上开始刻作。出汗了,用井水绞一把毛巾擦擦,再刻。等到家家户户生煤炉烧早饭时,他的早自修结束,准备去学校上班了。当后来有藏家出巨资收藏这套作品时,他不会知道,父亲当年是坐着一枚小板凳,靠着一张方木凳,就这样沉浸在鲁迅的世界,心安理得、孜孜不倦。后来,母亲看到父亲放在方木凳上的木刻刀经常会滚下地去,就请人做了一张小桌子,特意在桌面四周加了一道边框。

1980年,父亲在家里创作《阿Q正传》六十图

母亲请人做的桌面带边的小桌子

创作这套作品,父亲投入了感性的激情和理性的冷峻:“我国艺术论历来认为‘传神’是绘画语言中最重要的环节。因此,我决定在斟酌阿Q头像的同时,以画出不同神态为第一要素,打破框框,可以夸张,可以变形,可以大胆取舍”。

《阿Q正传(六十图)》之七 作于1978年

如第7图,阿Q傲视未庄的闲人们“你还不配……”。父亲有意把阿Q的脖子拉长,硬梗着将头高高抬起;因用力抿嘴而出现了深深的鼻唇沟;身体稍稍后仰,两只手甩得做作又有腔势。但是他所有的设计和表演,都在身后那些闲人放肆的哂笑中化为了虚妄。

《阿Q正传(六十图)》之十九 作于1979年

《阿Q正传(六十图)》之二十 作于1979年

如第19图欺负小尼姑。阿Q毕竟不是职业流氓,在呆笑中几乎癫狂到站不稳步子。父亲勾了几次草图后,特意将小尼姑的年龄表现得较小,以刻画阿Q欺软怕硬,受了假洋鬼子的气不敢反抗,却到弱小者身上肆意大发威风。紧接着的第20图,阿Q使坏后,那亢奋过度的狂笑里透出一股傻劲,简直不知道自己身在何处。

《阿Q正传(六十图)》之十二 作于1980年

如第12图,阿Q自己打自己耳光。这是阿Q性格中最被人们诟病、也是最体现阿Q精神的重头戏之一。父亲勾草图一开始也是不顺利,总觉得还差那么些味道。那晚正好我母亲在一旁做针线活,她看了就说“要真打!”说着伸手就往自己脸上猛拍!父亲一下子抓住了感觉:阿Q紧闭双眼,手伸得老远,可以想象他是多么狠地将自己附体在了“别个”身上。

《阿Q正传(六十图)》之五十七 作于1978年

如第57图,阿Q在堂上画圆。记得那还是我给父亲做的样子,当时我体重才100来斤。从阿Q微耸的肩膀和按纸的左手,可以看出他很想做好这件事而付出的努力,可右手的握笔方式又不免让人替他担心完成的效果。

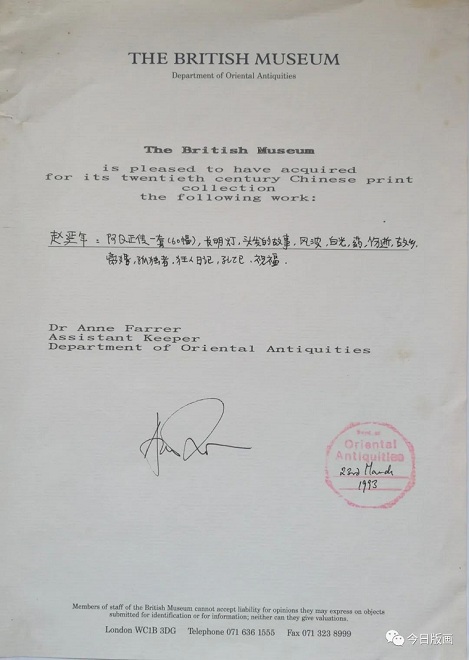

第一批插图刻出后,父亲寄给上海人美的杨可扬先生,请他提意见。杨伯伯回信说很有看头,并告诉他社里正在准备参加全国连环画评奖的作品,鼓励父亲多刻几幅,搞成一套,也去参加。于是,父亲几次加码,最后刻成了58幅插图。1980年,上海人美出版了父亲创作的“《阿Q正传》木刻连环画”,并于次年获全国第二届连环画评奖绘画二等奖。此后,父亲又陆陆续续对其中的一些作品作了调整、修改,甚至重刻,最多的竟刻了四遍,最终定稿为“《阿Q正传》60图”。1993年,大英博物馆东方艺术部到浙江美院版画系遴选收藏水印木刻作品。一见到父亲的这套黑白木刻,他们马上发生了兴趣,仔细地看了一遍后,破例决定全套收藏。2006年,父亲索性将这套木刻作品连同所有木刻原版也全部捐赠给了中国美术馆。

大英博物馆收藏证书

1979年12月,《赵延年木刻创作四十年展》在浙江美院陈列馆举办。这是文革后父亲木刻创作的一次集中亮相,来的人很多。凑巧,刚担任中国文联主席职务不久的周扬那几日也在杭州。开幕式还没结束时,周扬也赶来了。一开始,他饶有兴致地在展厅里看画,并不时转身与陪同者们说上几句。当一行人来到父亲于六年前创作的那幅鲁迅杂文《死》的插图画框前时,我看到周扬的脸色一下子就变了,立刻扭头而去。旁人倒也没感到怎么太意外,毕竟大家都是过来人。人在世间走,心病谁没有。只是让当时还年轻的我看到了一回大人物的不爽。

周扬与父亲在展厅交谈

鲁迅杂文《死》插图 作于1973年

自1973年起,父亲陆陆续续为鲁迅文学作品创作了70余幅木刻插图,如果算上“阿Q正传60图”和“狂人日记38图”,以及1963年创作的1幅,总数当在170幅以上。

那时尚处文革时期。父亲这样做,固然有题材保险之故,但更多的则是前文所述的原因。既然搞阿Q受阻,他就转向鲁迅其他作品的插图创作,先练练手、练练眼、练练刀,同时也加深理解鲁迅作品的深刻内涵。2001年,父亲在一篇《我怎么会刻了130多幅鲁迅先生作品插图》的文章里写到:“几十年的时间,经历了种种跌宕坎坷,留下了各式各样的烙痕。正因为自己经历得多了,认识也不断提高,才对鲁迅先生的作品有了更进一步的理解。我深深感到,鲁迅先生对我们这个古老民族的观察是如此细微,判断又是如此准确,他的作品不仅在当时有巨大的社会影响,就是到了今天,对许多问题也仍然起着指导作用。”

鲁迅小说《祝福》插图 作于1974年

祥林嫂是家喻户晓的人物,她的人生苦难是一连串的。可插图只是一幅二维的静态图画,该怎么表现?父亲采用了对比手法:冬至清晨风雪交加,鲁家的台门气派威风,送灶的爆竹声响彻遐迩,可祥林嫂茕茕而立,呆滞失神的目光透出了她死寂的绝望。再细看,她的白发是苦难,爆满青筋的双手是苦难,褴褛的衣衫是苦难,破烂空碗是苦难……她无处去了!而她身后场景里的两个人物,没有脸,可身架、体态和动势讲得分明:老爷肥硕稳当、心满意足,执鞭人腰挺背直、兴致盎然。虽然画幅中的那两人只比拇指盖大一点,但刻得一丝不苟,活灵活现。说句题外话,现在有不少人喜欢把人物放大了刻,且越放越大,一米、两米,仿佛大了就有气势。其实并不尽然。大的当然需要功力,可小的更加需要功力。我经常喜欢用放大镜看这幅画,觉得父亲在“不经意处”的用心,正是从反面加深了对祥林嫂所遭遇的同情,表达了他自己心中的不平和悲愤。

鲁迅小说《孔乙己》插图 作于1975年

父亲对孔乙己付诸了更多的同情。对一个完整人格在被毁灭前的展现,事实上更强化了得知孔乙己后来命运的读者心中的悲惨。父亲没有选择孔氏用手“走”路;没有选择涨红了脸,额上的青筋条条绽出;更没选皱纹间时常夹些伤痕,一部乱蓬蓬的花白的胡子……。画面上的孔乙己正认真、入神地对付着一墩子碗冒着热气的老酒,眯着眼,嘬起嘴,美味即将入口。嗜酒人的美好时刻。唉,看得叫人好难过!老人宽大的额头强说着他残存的聪慧,翘起的兰花指还不愿丢失读书人的矜持。脸部的用刀谨慎细腻,长袍的用刀则松弛放任,是矛盾的一统。父亲出身旧家庭,他情愿保留孔乙己最后的那一点点尊严。他理解鲁迅作品中那冷峻的反跌效果。

孔乙己草图

鲁迅小说《一件小事》插图 中间那幅作于1980年

《一件小事》的插图,父亲刻了三遍,最早一幅作于1977年,最后一幅作于2000年。前两幅都是正面视角,远处都有一个“‘小’我”;第三幅则采用背面视角,并去掉了“‘小’我”。这是一个精心构思的角度,这样一来,巧妙地将读者代入了故事,使读者和作者一同看见了高大的“他”。车夫是“下等人”,点出这一身份的是他身上的棉袄。这是一件北方人穿的老棉袄,简练的剪影处理中,富有肌理质感的用刀,甚至能让人感觉出那里面絮着的是板硬的旧棉絮。微微虚曲的双腿表现出这位“下等人”对老者的殷勤,人矮了下去,形象高大了起来。

鲁迅小说《伤逝》插图 作于1978年

无力的涓生走在吉兆胡同里,心里一丛杂草。当然,心里是看不见的,看得见的是他身后墙上的斑驳陆离:还是一把大平刀铲、刻、刮、啄,刀刀留印。假使把《伤逝》的这面墙同《离家》的那面墙放在一起,会很清晰地看出:32岁的父亲刀下再现的是高墙,54岁的父亲刀下表现的是人心。整幅画的调子是颓废、昏暗的,可归来的阿随似乎带来了些希冀。它动势向上,腿脚有力,虽然只是寥寥几刀。

鲁迅杂文《野草》插图 作于 1976年

如果说,为小说作插图有人物、情节可以参考、依赖,那么,作杂文的插图就更需从整体上去领会、把握所作文章的气质、意图。譬如前面提到的《死》。《野草》插图是父亲自己很喜欢的一幅。这幅作品创作于1976年,正是一个承上启下的当口。画面的处理极其简练,虽只是一株小草,却有一股蓬勃向上的正气。天低云暗也好,沉沉黑土也罢,啥也挡不住这一抹新绿。记得父亲同我们说过,胡风先生晚年要出一本书,工作人员拿来几幅版画让他选用,他选了父亲的这幅“野草”。1991年,父亲将它选入了自己的个人画集,由于印刷条件所限,小草没能套色。这引来了我母亲的埋怨。母亲认为没有了绿色,这幅作品就等于没有了灵魂。她再三责怪父亲,为什么不坚持一下,要求加个套版,或者干脆就不选用这幅作品。1999年,由香港汉雅轩策展的《新中国五十年· 赵延年木刻版画回顾》在以色列、美国相继展出,并为此印制了画册。这回父亲同轩主张颂仁先生商量,务请这本黑白画册为“野草”套上绿色。最后终于在彩印的封底印上了这幅作品,而此时我母亲已于上年离开了我们。

▼延伸阅读▼

《经典的解读——赵延年〈阿Q正传〉木刻插图展》在绍兴鲁迅纪念馆展出

↓ 见 下 页 ↓