---谨以此文纪念鲁迅先生诞辰140周年;纪念中国新兴木刻运动90周年。

相关阅读:

《 抗议》 作于1956年

前两年一个夏天的晚上,凤凰台正播着《一虎一席谈》。倏忽间,里头一位嘉宾身后挂着的一幅版画吸住了我的眼球。因为这幅画我太熟悉了——它是我父亲赵延年先生于1956年创作的木刻《抗议》,讲的是1933年5月,为抗议希特勒政权惨杀无辜、摧残文化的罪行,鲁迅、蔡元培、宋庆龄、杨杏佛等人以中国民权保障同盟的名义,去德国驻沪领事馆递交抗议书。

1956年,是鲁迅先生逝世20周年。北京等地要筹建鲁迅博物馆,上海电影制片厂要拍摄鲁迅生平的电影,都需要历史画面。32岁的父亲此时在中国美术家协会上海分会任专职画家,参与了华东地区鲁迅生平事迹美术作品的组织和创作。这幅作品最早的标题是《1933年鲁迅到德国领事馆提抗议书》,除此以外美协没有给别的素材。父亲就去翻找30年代的《申报》,最终找到了一小段新闻文字。怎样将这样一段简短的文字转化成人物形象?在整个创作过程中,父亲反复斟酌,画了很多草图。现在画面中呈现的两军对垒形势,是他凭自己的主观推测来勾画的,其中鲁迅的冷峻、宋庆龄的矜持、蔡元培的穏笃、杨杏佛的愤慨,与他们各人后来的命运不无耦合。而室内的环境陈设,也是他借鉴了当时一些领导办公室、老板经理室的布置后安排定妥的。父亲认为生活本身有它的自身规律,挖掘生活的本原,并且恰如其分地在作品中表现出来,这都是艺术家要做的功课:“后来,我偶然见到了有关的新闻图片,但此时我的《抗议》已经问世。令人诧异的是,图片中的德国人形象跟我画面中的人物形象如出一辙。”

《抗议》草图

2018年6月23日电视截屏

电视上的这位嘉宾,是本世纪曾两度出任德国驻沪总领事的芮悟峰先生。记得父亲曾告诉过我:当年芮悟峰先生从画廊买画时说要将这幅画挂在自己办公室里,因为画中的那位领事是他的前任,他要时刻以这张画警示自己。此刻一见,果然如此,也算是见识了一把德意志文化的坦荡和幽默。

顺便插一句:1981年5月,北京宋庆龄故居在对外开放时向父亲征集了这幅作品,并予以长期陈列。文物出版社于1982年出版了一本宋庆龄纪念画册,其中用的全都是照片,唯有一幅美术作品,就是《抗议》。收到样书,父亲很欣慰,觉得自己的这幅画经得起历史的审视。

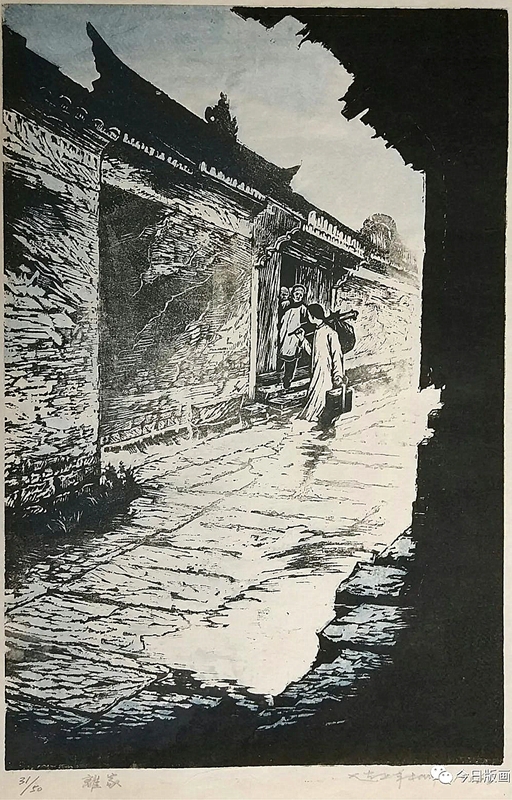

《离家》 作于1956年

父亲被公认为是国内创作鲁迅形象最多的版画家,而《抗议》是他的第一幅鲁迅形象创作。这一年,除了《抗议》,他还同时创作了另一幅《离家》,表现18岁的鲁迅第一次离家,“走异路、逃异地,去寻求别样的人生”(鲁迅语)的特有心情。为此,他第一次去了绍兴。如今的“鲁迅故里”那时还只是一条名叫都昌坊的小巷,满是旧时模样,黑瓦上杂草丛生,高高的山墙斑驳陆离,行人极少的路上铺的都是青石板。父亲在那里画了很多速写,对房屋的结构、道路的走向都作了记录,尽可能地感受那个现场环境给予人的影响。前不久,我从网上觅到了一本1956年11月出版的旧书,其中就有父亲当年在绍兴周家老台门前画的素材。

父亲甚至还寻访到一位在周家做过多年杂活的老长工。聊起来,老人还记得鲁迅先生当时是怎样离家出行的:“大先生(鲁迅排行老大)的行李还是我挑咯”。此情此景,使父亲很自然地想起了自己小时候住过的苏州小巷,脑子里一下子浮现出鲁迅提着考篮、背着包袱,同送出台门口的母亲回首告别的画面。这幅作品被绍兴鲁迅纪念馆作为了陈列品。文革中,有人认为画中的鲁迅回头是眷恋旧家庭,不够革命,便撤下换上了另一人的作品:鲁迅怒目攥拳,毅然决然迈步而去。文革结束,纪念馆又换上了父亲的这幅《离家》。

1961年,是鲁迅先生诞辰80周年,上海人民美术出版社准备出版一幅纪念宣传画。任务交给谁呢?因为5年前的创作在社会上有较大影响,大家自然而然地想到了我父亲。因此,当著名版画家、时任上海人民美术出版社副总编辑的杨可扬先生向父亲约稿时,他欣然领命。此时,他已从上海调到浙江美术学院版画系任教。

《鲁迅像》 作于1961

这是一幅鲁迅先生的木刻肖像,刊载、发表时,有被称为《鲁迅先生》的,有被叫作《横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛》的,也有被写成《鲁迅肖像》的。父亲说:“我起的原名是《鲁迅像》。”这幅《鲁迅像》广为人知,尤其是画中的那条黑围巾,更是让人难忘。在众多艺术家创作的鲁迅美术作品中,鲁迅戴围巾的极少,有人甚至认为这不真实。但这并不是父亲自己杜撰出来的。1956年,他专程到上海鲁迅纪念馆搜集创作素材时,看见那里陈列着一条许广平女士亲手为鲁迅织就的黑色围巾,给他留下了极深的印象。从一开始勾草图起,这条围巾就被父亲当作了一件重要的道具。2005年9月,父亲在北京鲁迅博物馆举办个人画展。开幕前一天,周海婴先生独自来到布展现场。父亲同他见面握手后,因为布展事忙,便要我陪同海婴先生转转。在这幅还未挂上墙的原作镜框前,海婴先生蹲下来仔细观看。我跟他讲了围巾的事。他说:“你父亲这样处理,是可以的。这条围巾是我母亲亲手织的。因为那时鲁迅有准备去苏联的想法。”

2005年9月25日,父亲同周海婴先生(左)、李平凡先生(右)在北京鲁迅博物馆“纪念鲁迅先生诞辰124周年赵延年1938--2004木刻作品展”开幕式上

周海婴先生同我在展厅门口合影

随着对鲁迅生平事迹的不断熟悉,父亲对鲁迅先生的崇敬与日俱增。父亲生前我曾问过他:“你画中的鲁迅面对的是什么?”父亲回答得很干脆:“一切反动的东西!”由此,父亲将画面作了这样的处理:沉重的黑色背景中,道道横线显露出肃杀的时代氛围;鲁迅昂然的头颅在呈十字状的围巾支撑下,连同他顶上不屈的头发,同背景形成了强烈的冲突。简简单单的黑和白,让人看到了一个直面人生的鲁迅,也完成了父亲对一位不朽的伟人发自内心的默唱。

黑与白,与缤纷的五彩相比,似乎显得那么的单调。然而,对父亲来说,这色彩世界里不能调和的两极之间单纯而强烈的搏杀,是他一生的艺术追求。他说过:“黑白是多种色彩的提炼与概括。黑白木刻中如何运用黑与白这两个对比色是很要琢磨的。黑白处理,要掌握分寸,必需使之既符合内涵的需要,又符合一般的客观规律,且具有美感。”这些富含哲理的“黑白论”,在这幅《鲁迅像》中,被他手中的刻刀诠释得淋漓尽致。

初看这幅作品的人们,大多对画中鲁迅额头皱纹的处理手法不会太在意;可熟悉木刻创作技法的人却很惊奇:皱纹竟然是灰色的。

那么,这些灰色有什么可惊奇呢?

千百年来,黑白木刻都只有黑白两色,这是由其技术手段所决定的。即使想在其画面中要一点与黑白相近的灰色,必须通过套色或填彩手法才能得到,更多的则是以刻出排线来获取。然而《鲁迅像》中的灰色既不是套色,也不是填彩,更不是排线,分明是印出来的。可怎么能印出来呢?

其实,与其说这些灰色是“印”出来的,不如说是“刻”出来的。

父亲常用的木刻刀,中间6把是他喜爱的平刀,有几把是自制的。

当时,父亲正处于他以大平刀刻作见长的独特风格初创期。大平刀是一把较难驾驭的刻刀,多数刻作者只是在铲刻木板上的大块空白时才用到它。可父亲却偏偏喜爱使用大平刀。他认为,大平刀爽直、利落、凶悍,具有爆发力。因此,在刻作这幅作品时,根据主题的引导,他能用大刀则坚决不用小刀,奋力地用大平刀刻、铲、切、挑,任木板发出被刻刀撕裂后的“嚓嚓”声,形成事先不可设计的板上刀触即兴效果。当刻到鲁迅先生的额头部分时,父亲将手中的大平刀有力地向前稳稳推进,由浅入深,渐渐形成了一个微妙的斜面。父亲在斜面上继续做文章。在略微增强了斜度后,他将油墨滚子轻轻滚过斜面,形成了刀痕处从多到少的着墨状态,试着印了几张,竟然有了些由深入浅的灰色效果。尽管还不够明显,但这宝贵的灰色可是以前没有出现过的。他顺手用手指将这里的油墨轻轻地抹擦了一下,再印出来,真就有了他想要的浅灰色。接着,他又对鲁迅胸前的衣褶部分作了同样的处理。这就是人们当时看到的黑白木刻作品《鲁迅像》。

父亲在拓印时用手抹去一些油墨

后来,父亲的这一创新刻作手法被我国现代木刻前辈李桦先生称为“晕刻法”;黑白木刻中出现灰色,也成为父亲对现代木刻创作的一大贡献。在父亲眼中,灰色应该是随着创作主题和画面需要不断地变化着的。有时候,它是肮脏的白,有时候,它是懦弱的黑;有时候,仿佛是白在走向成熟,也有时候,分明是黑在奔向光明。它们是黑白之间互动着的某种过程。从这一点上讲,父亲在他神往的二维空间中创造出的灰色具有了哲学意义。同时,父亲对在画面中使用灰色有自己严格的的原则:宁可少,不可多。因为,黑和白才是他艺术叙述语言中肯定的主角。

1956年爸妈合影

1980年爸妈合影

那时父亲白天在版画系担任教学和部分行政领导工作,搞创作基本都是在下班回家晚饭后。他总是习惯将新作的打样稿钉在墙上,反复看,随时改。看着油墨未干的这幅作品,父亲兴奋地喊来我的母亲。我的母亲不画画,但她是父亲的第一读者。他俩在抗战时期的赣州相识相爱,一个画宣传画,一个演抗敌剧,结婚时都还不满20岁。父亲晚年曾对我们兄妹多次说过:“你们妈妈的欣赏水平很高,她认为好的,就说喜欢、很喜欢;她不喜欢的则说‘我不懂’”。

1961年的中国,正值同前苏联的关系冰冻期;三年困难尚未过去;大陆周围的反华势力甚嚣尘上。尽管今天的人们大多已不愿重提那段往事,似乎觉得在物质生活极度匮乏的情况下,中国人的精、气、神依然那么昂扬不可理解。但我们确确实实就是这么走过来的。毕竟,中华民族有自己的“民族魂”。当年的这种大气候,对父亲创作《鲁迅像》客观上起到了必然的推动作用。1961年8月,上海人民美术出版社出版了4开张的《鲁迅像》单幅宣传画,及小开张画片;9月26日,人民日报在以大篇幅报道北京举行鲁迅诞辰80周年纪念大会的同时,刊载了这幅作品;光明日报同时发稿;全国许多报刊予以转载。《鲁迅像》好评如潮。

鲁迅像小画片

这一年,父亲37岁;这幅画,成了他的代表作。

不久,全国人大代表组团到浙江美院视察,著名电影演员赵丹也来了。当时,出于同样的目的,上海电影制片厂准备拍摄电影《鲁迅传》,已确定由赵丹扮演鲁迅。在版画系大楼走廊,赵丹看见了挂在镜框里的《鲁迅像》。当他得知作者就是一旁陪同他们的赵延年时,赵丹一下子就激动起来,对父亲说:“我有(这)一张小的(画片)。你是怎么把握鲁迅先生‘横眉’与‘俯首’之间的关系的?”父亲认真地想了想说:“鲁迅先生的 ‘横眉’和‘俯首’,从表面上看似乎是矛盾的,实质上,对敌人的‘横眉’正是对人民的热爱,是一个崇高灵魂的自然反映。鲁迅先生生活在白色恐怖之中,因此表现出来的精神和思想就必然以‘横眉’为主。”赵丹听了,也想了一想:“你的话我觉得很有道理。”可惜后来风向变了,电影没有拍成,使饰演鲁迅先生的渴望成了赵丹终生的遗憾,这是后话。

然而,关于如何看待鲁迅先生“横眉”和“俯首”这两种截然不同的人生态度的争论,至今仍在继续。有人认为父亲的《鲁迅像》将鲁迅描画得太“凶”了,依据是鲁迅生活中很是幽默。父亲却说:“一个人自然会有喜怒哀乐,鲁迅在生活中也不会老是板一付面孔。但是,鲁迅之所以成为鲁迅,首先是因为他嫉恶如仇的人格力量。正因为如此,才使得敌人怕他、人民爱他。无论现在有人对鲁迅怎样地‘再评价’,我至今一直极其崇敬鲁迅先生,要说的话也都在《鲁迅像》里了。”“评论鲁迅的人有很多,以后还会有更多,但鲁迅只有一个,而且他也不会再说什么。鲁迅就是鲁迅。”

1962年4月,父亲在浙江美术学院版画系教学大楼工作照

1966年,文革正式爆发。6月1日,北京大学那张大字报在全国点起了一把疯火;6月3日,浙江美院里即贴出了“揪出反动学术权威”的大字报,潘天寿和我父亲两人成了第一批受冲击的对象。7月的一天,一个身穿军装的学生来到我家,通知父亲去学校开会。不料,一进校门,他就被造反派推上木凳、挂上木牌,往身上泼了一罐墨汁,顷刻间就变成“牛鬼”!造反派来抄了三次家,所有的作品、素材、木刻原版、银行存折及家藏书画(包括董其昌、虚竹、赵之谦的作品)等等统统被一网打尽。不久,父亲被关进了“牛棚”。荒谬的是,当父亲天天在写那些写不完的交代材料和挨那些挨不完的批斗时,他的这幅《鲁迅像》却被造反派们不断地临摹、复制,反复地出现在“大批判专栏”里、各种“革命”刊物中和大游行的宣传牌上。鲁迅有知,又作何想。

终于,父亲被允许回家。家中凡与美术有关的一切已不见踪影。一日,他在美院劳动,路过一间敞门的房间时,无意间朝屋里瞟了一眼,似乎发现了什么熟悉的东西,便停下了脚步。他拐进屋内,看见一大堆杂物下露出一块木板的一角:是《鲁迅像》的原版!它还在!父亲心中一阵狂喜。他四处张望了一下,校园里静悄悄,小将们都闹革命去了。他立刻蹲下身子,使劲抽出一看,心凉了半截:原版被敲断了,只剩半块!父亲愣了一会,抱着试试看的心情,在底下又摸了一阵,终于把那半块也找到了。他把两块残破的原版用报纸包着夹回到家中,真是又喜又惊。喜的是不说完璧归赵,也算是寻回了血汗之作;惊的是造反派会不会发现了,真叫人心有余悸。其实,当时全国大乱,还有谁会在乎这两块破木板?但说是这么说,父亲还是把原版藏了起来。过了好久,他开始琢磨怎么修复原版。原版是横着斜断开的,一分为二,很难再合二而一了。无奈之下,他只得用白胶粘上,再在两端打上铁钉固定。拼是拼上了,但两块版却不平整,给拓印带来了很大麻烦,画幅中间总有一道白痕。实在没办法,只得在每次拓印后用油墨填补。这倒也由此带来了一个“副产品”:后来每有人拿着存疑的《鲁迅像》要父亲替他们辨真伪时,只消看看背面即可。

断裂了的《鲁迅像》原版

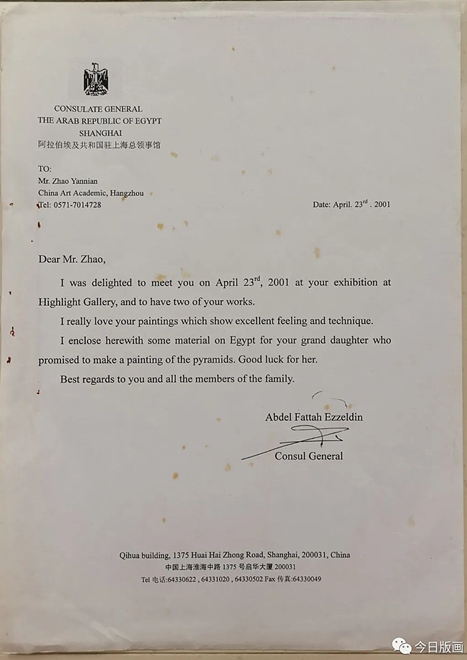

岁月匆匆,日新月异。2001年4月,父亲在上海海莱画廊办个展,埃及驻沪总领事特地来收藏了这幅《鲁迅像》。他问父亲:“你为什么这么喜爱鲁迅?”父亲说:“鲁迅先生1936年逝世,上海文艺界在他遗体上盖了一幅挽幛,上面有三个大字 ‘民族魂’!那时我很小,只有12岁。后来我长大了,读了许多鲁迅先生的书,包括他关于美术的论述,使我越来越理解了他真正是我们的‘民族魂’。”从一问世时受到广泛好评,直到60年后的今天,《鲁迅像》仍然受到人们的喜爱。我国版画史学家李允经先生曾作过这样的评论:“自有新兴木刻艺术以来,有许多版画家为鲁迅刻像,但是能和赵作《鲁迅像》比肩者,至今罕见。”

埃及总领事为此发来的感谢信

随着父亲的年事渐高、阅历和艺术感悟的加深,他更加看重自己作品画面效果的整体感觉,着意突出人物形象,强化作品主题。上世纪九十年代后,父亲在拓印《鲁迅像》时,开始将鲁迅额头的灰色处理得越来越淡了。每次拓印,他都将滚在这里的油墨抹擦去大部分,直至到后来全部擦去。有人说这样干净了,好;有人说这样可惜了,不好。作为作者,尽管难舍当年创作时的探索,但父亲更相信自己现时的感觉。画家要说的话总是在自己的画中。2004年2月的一天,已80岁高龄的父亲重新拿起大平刀,用已难比自己当年的手劲,将画版中的鲁迅额头部分铲得一干二净。他试印了几张,觉得很满意:鲁迅先生的面部处理愈发精练,形象更加突出。父亲很看重这次修版,特意用小三棱刀在原版的侧壁刻下了修改日期。从没有灰色,到创出灰色,又到去掉灰色,父亲这一“无~有~无”的艺术实践过程,其实是艺术创作规律所致。许多画家到晚年都会对自己以往的艺术实践再做突破,或衰年变法,或返朴归真。

2004年修版后的《鲁迅像》

2004年4月,81岁的父亲正在拓印修版后的《鲁迅像》

2006年3月,这块珍贵的木刻原版连同其他500余件作品一起,由父亲亲自捐赠给了中国美术馆。当北京来人接收时,父亲手捧这块普通而又不平凡的木板,郑重地叫我哥哥拍照留念。

现在,它静静地躺在中国美术馆地下室的馆藏作品库中。

▼延伸阅读▼

↓ 见 下 页 ↓