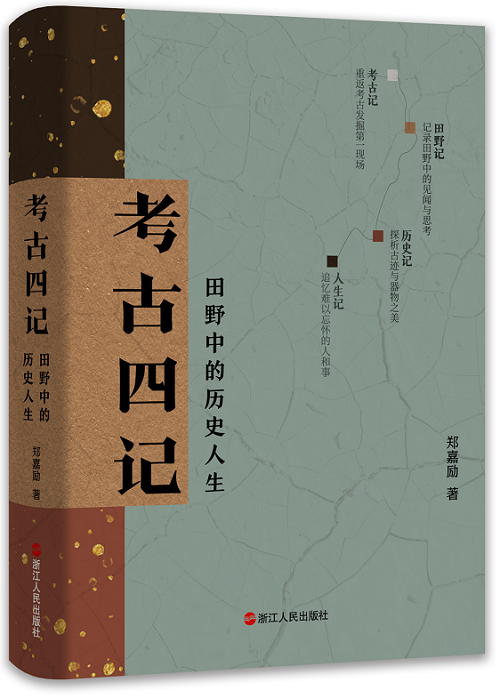

《考古四记》 郑嘉励 著 浙江人民出版社

【著书者说】

我是一名考古工作者,自1995年供职于浙江省文物考古研究所,至今首尾30年,不曾跳槽,更不曾改行。

文物考古工作具有“属地管理”的性质,所以我的田野考古实践基本上只局限于浙江省境内。

以文字出现为界,人类社会大略可分为史前时期和历史时期。与此相应,考古亦可分为史前时期考古和历史时期考古两大部分。前者探索文字诞生以前的人类社会,旧石器、新石器时代占据了人类历史的99%以上;历史时期考古,可粗分为夏商周、汉唐、宋元明考古等,年代越早,史料越少,三皇五帝时代无书可读,夏商周的历史主要也靠考古工作来建设。过去考古界的行话“古不考三代以下”,意思是说年代越晚近,史料越丰富,考古工作于历史重建的重要性,恰与史料的丰富程度成反比。很不幸,我从事的宋元明考古,该时段与中古、三代最大的不同,正是文献记载的高度发达。在他人看来,宋元考古的重要性和影响力远不及先秦考古。在我看来,从事宋元考古,只顾挖土,而不读书、不读历史文献,是行不通的。

按工作性质的差异,田野考古又可分为两类。其一是主动性考古发掘,即为解决特定学术目标而主动开展的工作,比如1999年我参加的寺龙口越窑遗址发掘,初衷就为了建立唐宋越窑青瓷的分期和编年,又如良渚古城的考古发掘都是数十年如一日的具有稳定根据地的考古工作;其二是配合基本建设的抢救性考古发掘,高速公路通往哪里,铁路建至何方,开发区的大工程,均有可能涉及地下埋藏的古遗址、古墓葬,于是到处救火,赶在公路通车、项目竣工以前将文物抢救出来。我的考古经历,十之八九,属于大范围流动的、短期的抢救性考古发掘。

配合基建的抢救性发掘,工期紧迫,流动性大。从消极方面说,主动权并不操之在我,难以有较为重大、系统的考古发现;往积极方面说,这些年我去过许多地方,游历颇广,心得亦多。2000年以前,浙江省基本建设的规模尚小,每年至多参加一两个考古项目,每个考古队甚至可以配备三五个正式的业务干部。进入本世纪以后,随着社会和经济快速发展,我每年都有好几个项目,最忙碌的时候,一年甚至负责过七个考古项目。项目多,人手少,考古队通常由我独挑大梁,带领一两个技工,也就是长期从事考古发掘实际工作的农民或临时工,四处出击,八方救火——在丽水、温州、金华、衢州、湖州、嘉兴的乡下野外,少则待数月,多则半年以上,租住老乡民房,像极了道地的庄稼汉,日出而作,日落而息,与农民工同进共出,生活在日新月异的现代和遥远渺茫的古代之间的缝隙中,战斗于经济建设和文物保护的最前线,俯仰天地,穿越古今,叩问工作的价值与生命的意义。第一线的考古领队,面对的事务,考虑的问题,绝非书斋里的读书人所能想象。从考古项目的申报、青苗损失的补偿、民工工资的谈判、与老乡的相处、与工程建设方的工期协商、工作人员的后勤保障、考古发掘记录的业务本身到后期的文物保护,每个环节,事必躬亲,至少都要妥善处理。

(传)南宋李嵩《西湖图》上海博物馆藏 图片选自《考古四记》

当然,考古人的底子,其实是读书人,高尚其名,是“读万卷书,行万里路”的知识分子。我有个习惯,每到一个新地方,就集中阅读当地的方志、文物志和古籍,若以每年去两三个地方计算,20年下来,即使读书再囫囵吞枣,积累也是可观的,何况我们的工作方式是扎根基层、深耕田野——所以,我常常自诩,考古工作者可能是当下与土地贴得最近、最有“人民性”的人文学者群体。然而,放眼海内,当今的各类人文学者中,反而就数考古学者的文章最枯燥乏味,这是我至今不能明白的事。

传统的考古工作者,大概只写四种文章:一是考古发掘日记,是考古发掘中对遗迹、遗物第一时间的观察和记录;二是考古报告,客观报道古遗址、墓葬的发现,甚至不需要有个人观点;三是学术论文,对古遗址、墓葬和出土文物的具体问题,有理有据地发表个人观点;如果还有余力,把考古发现和学术观点,以通俗的语言介绍给更多人,这就是第四类的科普文章。

然而,我在田野中的见闻,在阅读时的感想,对社会、人生、历史、世味的体悟,却不能装进前面提到的四种文体中。所以,这些“额外”的生活就逐渐形成第五种文体。

1995年,在参加工作之初,我就开始写一点杂文,给《杭州日报》的“西湖副刊”投稿,因为编辑老师的鼓励和接纳,我一度很有写作的热情。

2001年以后,想法有所变化,我认为考古工作者的主要精力应该放在业务上。我梦想成为一名纯粹的考古学家,于是长年奔波于田野,先是做瓷窑址考古,后来从事宋代墓葬和城市的调查、发掘和研究,编写发掘报告之余,偶尔也写学术论文,渐渐地,疏离了杂文写作。

现在回头看来,这种非黑即白的想法,殊为无谓。田野考古工作者毕竟不同于一般的“书斋学者”,几十年的考古工作,虽然辛苦,积累却可观。除去新发现的艰辛和喜悦,光是考古工作中的人际关系、工作协调所带来的经验与感受,就已足够多姿多彩。尽管我深知,随着学科发展,考古行业更加专业化,对大多数的“考古工程师”和“考古科学家”而言,那些个人化的感慨、体验和情绪,是被视为“科学性”的冲突因素而不登大雅之堂的。然而,我始终认为考古报告、学术论文这几种文体,无法全面反映田野考古工作者的生活。如果只编写报告或论文,而摒弃了田野中曾经感动过自己的见闻,摒弃了对人生、社会和历史的体悟,岂非“捡了芝麻,丢了西瓜”。

生活阅历的积累,能在潜移默化中改变人的认知。2009年,当我重新开始写作杂文,偶尔翻阅此前的旧文章,便时有“悔其少作”的感慨,以为从前的写作太过依赖模仿和书本,过于看重从考古材料中抽离出来的抽象知识,却忽略来自考古田野中的生活体验和个人情绪。对一个有志于写作的考古人而言,这当然是不划算的。

我不是专业的作家,也不是书斋里博览群书的学者,从一开始,就有意识地寻找写作的扬长避短之道,自忖无法在文采、学术上胜于人,只好努力从田野考古的第一手生活中取材。所谓“读万卷书,行万里路”,读书,指引我在田野中发现问题;行路,确保我写出别人笔下所没有的文字。

考古人强调田野中的直接经验,自是职业本色。我只在浙江从事宋元考古工作,具体的实践必受局限。不必说做论文,即便是写杂文,我也从来不敢写到浙江以外的地方,不敢涉及唐代以前的事物。田野考古工作者的身份,似乎限定了我的思维,我的实践扎根于土地,写作也必须扎根于此。这个身份有其坏处,偏安一隅,束缚视野,但也有其好处,田野实践确保我思想的新鲜度和题材的唯一性。我的文字是“唯一”的,因为主持南宋吕祖谦家族墓地调查、参加雷峰塔地宫发掘、主持南宋赵伯澐墓的抢救性考古工作、在浙南山区组织第三次全国文物普查、整理《南宋徐谓礼文书》的生活,是唯一的。学者的文字,多数是从话语中产生话语,从文本中产生文本,鸡生蛋,蛋生鸡,子子孙孙永宝用。而我扎根于田野,努力从常人的经验出发,思考古人的知识问题,从田野而非书本出发生产新知识和新趣味。这才是考古工作者应该坚守并追求的美德。

这本刚刚出版的杂文集《考古四记》,有的文章写于20多年前,有的成文于前不久的三年疫情期间,更多的则完成于2009年至2016年之间。既然以“考古四记:田野中的历史人生”为书名,萃于一编,遂大致分为四类,以契合主题:“考古记”篇,是本人参与过的考古发掘项目的记录,当然是个人化的记录文本,而非全知全能视角的回忆录,希望能够带领读者重返考古现场;“田野记”篇,是田野调查中的见闻和思考,个别篇章可能有点学术考察报告的面貌,然其底色,终归是第一人称的抒情遣怀;“历史记”篇,有的是读史、观展札记,融入若干个人的考古工作经验,有的简直就是学术论文,只不过写成了我个人喜欢的格式;“人生记”篇,以淡笔写浓情,追忆工作中的那些难以忘怀的人和事,在字里行间,尽量呈现可贵的人情世味。最后,以一篇名为《考古一线的酸甜苦辣》的个人访谈作为“后记”,阐述我对考古学科、考古工作、日常生活、文物保护、学术研究、业余写作的看法,是为全书的总结。

20世纪初江南运河上的翻坝情景。图片选自《考古四记》

以上分类只是聊备一格,但是考古、田野、历史、人生的“四记”,确实可以覆盖一个田野考古工作者生活与工作的主要方面,四组文章也具有共性,即以说古代物事为主,且多取材于本人的直接生活经验,将田野、读书、考古、历史、个人情感、生活体验,整合起来,煮一锅百味杂陈的文字。杂文虽小,也要尽量呈现个人完整的喜怒哀乐,是我一贯的追求。

这一组文字,形式多样,主题各异,或活泼、或严肃、或深沉、或轻松、或悲伤。整体而言,是一种文艺性的文集。前段时间修订旧作,发现自己早年的作品,情感充沛,多数文字是情绪驱动的,而不是知识和学术驱动的。而今年过半百,由衷认为这些从真情实感出发的考古记录的可贵,当年如果能够多写一点就好了。一个年龄段只能写一个年龄段的文字,年纪大了,考虑学术问题可能会更加全面,而情绪的力量、文字的感染力都弱了。“少壮不努力,老大徒伤悲”,古话说得对。

这一组文字,在形式上,我不愿称呼它们为“随笔”或“散文”,扪心自问,我的写作态度是认真的,谋篇布局,遣词造句,既不随便,更不散漫。文体模糊,未必是坏事,恰恰可以说明这套文本的独特性和辨识度。因为考古工作和考古生活足够复杂,文章的主题和趣味必然也“杂”,那么,就叫它为“杂文”吧。

这一组文字,在内容上,如果有一个共同的主题,那就是都来自田野大地,我尝试将田野、考古、读书、历史、个人情感和生活体验整合起来,揭示文物考古与日常生活和生命体验的关联性,以证明考古事业与我们多数人的情感、趣味和思想有关。这些年来,个人的趣味和思想多有改变,但我始终想做成一件事,即想证明考古是人民的事业——文物承载着历史文化,是我们生活的家乡或城市的灵魂,凝结着无数代人的情感和创造力,保护文物就是保护我们自身的生活环境。这也许可算我至今未敢全忘的初心吧。

《考古四记》作者郑嘉励在新书分享会

考古工作者走过很多路,吃过不少苦。路不能白走,苦不能白吃,在考古发掘日记与考古发掘报告及学术论文之间,存在无数种不同的文章做法。有志气的考古人,如果有可能,还是要在中间过渡的“灰色地带”,充分实践、尝试各种表达的可能性。如此说来,这一组文字也可以视为我——一个田野考古工作者的文本实验的成果。

原载:《光明日报》( 2024年04月27日 12版)

(作者:郑嘉励,系浙江省文物考古研究所研究员)

▼延伸阅读▼