#痴迷#

比热爱更深一级的是痴迷。痴迷西湖山水并在荒凉野僻处爬上爬下寻古探幽自成一家的,以前有个丁云川先生,现在我们又知道了一位奚珣强,哦,不,还有一群他的“摩友”们。

西湖最好玩的不是游湖,而是爬山。而且西湖的山可以连成一片,爬山线路多多,多到可以各种排列组合,譬如从城西的老和山一直爬到城南的伍公山,全程27公里。这在别的城市中肯定不多见。

西湖的山上都是宝贝,比如那些历经风雨而幸存的摩崖石刻,当然你要懂行,你要钻研,还要有几分痴心。想想在南屏山碰到北宋司马光父子同游的题字,又或者是乾隆皇帝的御笔诗,和古人们说声“幸会幸会”,也蛮有意思的。

历史文化的传承就是这么来的。物阜民丰的时代,一样需要这样的痴人。民间文保专家奚珣强和那些“摩友”们,立了一功。

----读稿人语:戴维

每周四晚上雷打不动,把西湖边各个山头都爬了一遍,连路边的石头都记熟了。

↑奚珣强微信朋友圈截图

要说起我以前做的事,那真的与寻找摩崖石刻之类的“考古”,一点关系都没有。

2009年,我第一次落脚杭州,与朋友一起接手了一家钢化玻璃厂。之前,我从嘉兴高专毕业后,去过深圳、东莞,卖电子产品、帮人看油库,还办过生产家用报警器的企业,也赚了一点钱。天台人嘛,经商办企业的想法还是很多的。

2013年,玻璃厂不办了,合伙人也都各自回去了。我留了下来,又和几个朋友一起弄了几辆车,办起了一家小型的旅游租车公司。

这是我后来对西湖的山这么熟悉的最初“诱因”。因为搞起了旅游,想要了解西湖边究竟有哪些具有文化底蕴的景点景物。

我先从城市入手,将《杭州的街巷里弄》书里的杭州上世纪八十年代街巷图,划了54个区域方格,一处处熟悉起来。一段时间后,我又转向城市外的山林。

参加西湖越野赛

这下培养出了一个兴趣,爬西湖边的群山。读小学时,我就是一名竞走运动员,中学里练过中长跑,再说我们天台是山区,西湖的山对我并没太多攀爬难度。

杭州与文化旅游、体育运动相关的民间组织真不少。有一个山地越野群,是一个网名叫“天狼刺”的天台人组的,他也是杭州100公里越野赛事的创始人之一。

有段时间,我还被好友引入过一个夜爬群,每周四晚上雷打不动,群主会带大家爬山两个小时,全部是西湖山里的野路,黑麻麻的,把西湖边各个山头在夜里都爬了一遍,连路两边的石头都记熟了。

被文人墨客的笔墨晕染了上千年的一座山,奇妙的东西实在太多了,最精华的部分是摩崖石刻。

参加越野爬山,像一根导火线,引发了我对西湖的山强烈的兴趣。古人不是说过“西湖之胜,在山不在水”吗?这些被文人墨客的笔墨晕染了上千年的一座座山,奇妙的东西实在太多了。

在我看来,最精华的部分是摩崖石刻。

就像现在的作家文人在报刊上发表作品,古时候的政治家、书法家、学者,都喜欢寻山刻石,将所见所感刻在山石上,有的是一篇文章,有的是一首诗,大多就是“到此一游”的题名。

纸寿千年,其实大部分纸的寿命不过三百年,但石刻厉害了,尤其是西湖边的山上,留存至今的千年石刻古迹不知有多少。

2014年,我买了一本《杭州的山》,这是2003年出版的一套杭州文化丛书中的一册。我花了一两个月,早出晚归,把这本书里涉及的那些摩崖石刻全部寻访了一遍。

后来,我在旧书网上买了一本浙江古籍出版社的影印本,清代阮元编撰的《两浙金石志》。阮元当过两回浙江巡抚,西湖上的阮公墩,就是他疏浚西湖后留下来的。

《两浙金石志》收录了秦到元至正年间的680处金石铭文,是研究浙江摩崖石刻的必备古籍,其中西湖的摩崖石刻占三分之一还多。

爬山必备:《杭州的山》、《两浙金石志》、手电筒、登山杖。

尤其手电筒是寻找摩崖石刻之利器

书是直排本,开始读起来很吃力,我就自己补些古文知识。重点当然是看西湖边的石刻,每一处在什么地方,有没有被人找到过,都一一标注出来。我将西湖群山各个区域也划了格,定了每个区域要寻找的重要目标。后来我爬山寻找摩崖石刻,都背着这本书,有点重的。

对《两浙金石志》越来越熟后,我就发现有关摩崖石刻的今人记载,有不少错漏。也难怪,要一次次实地爬遍西湖边的山,作者和编辑都做不到。上千年下来,哪怕是石头,也已经被风雨侵蚀了,有的被后人破坏了,有的藏在树丛杂草里。

我想我擅长爬山,不怕费力气,又有这么大的兴致,便想着能不能有新的发现。后来,每发现一处古人没有记载的西湖摩崖,我仿佛多了一个在这个城市的秘密花园,比赚钱都来劲得多,朋友戏称我是“空佬佬(杭州话,意为一无所获)的傻乐”。

我拨开杂草野树,细细地找,在章太炎墓后面的树林里,发现了阮元题写的“荔峰”石刻

这是一种历史文化领域的“探宝游戏”。探究古人在记录上的错误,好像窥见了他们的秘密,还能学到很多相关知识,这个乐趣实在太吸引我。

从这时候起,我初浅地自学了古文字及石刻的一些知识。我在这方面掌握得特别快,反正就是不断地买书,琢磨,然后爬呀,找呀,恨不得把西湖边的山全都兜底翻一翻。

也从这时起,更多是我一个人在爬山了。早出晚归,带了干粮,直到天黑了,爬不动了,也饿得差不多了,再下来。

2018年4月,我和朋友去太子湾公园看花。后来我一个人跑到后面南屏山荔枝峰的山脚,那里的山体还保留原样,没有改动过。

那天我拨开杂草野树,细细地找。果然,在章太炎墓后面的树林里,发现了阮元题写的“荔峰”石刻。没错,这两个字是我天天背着的那本《两浙金石志》编者阮元所题。这处题字,我从没见过相关资料。在那一刻,仿佛有与阮公神交已久的不真实感。

阮元题写的“荔峰”石刻

这是一个重大发现。我写了一个文章发布在网上。花港管理处的副书记邵群,就是那位为了弄清楚摩崖石刻,经常不顾危险爬上爬下的女领导,她当时正在执行主编《杭州花港摩崖萃编》,是她让文物科的同事倪小蒙、施红艳找到我,叫我带着去实地查看。

文物工作者证实,阮元题写的“荔峰”所在位置,就是史书上记载的章太炎归葬地的背山——西子湖畔荔枝峰。后来,邵群将阮元“荔峰”石刻以及另一处我重新找回的北宋石刻,一并收录进书中。

这之后,我开始疯了似地在西湖周边的山上爬呀找呀,很多山头爬了多少遍,连我自己都说不清。每天一早出门,很晚回来,然后翻着手机上拍的各种摩崖石刻,拿着古书对照。发现一处与古书上记得不一样的石刻,就快乐的“自我膨胀”一番。

我们每个人看了都直咂嘴巴,这些宝物中,不少是北宋年间文人墨客的题名石刻

再说一说我在小有天园望湖亭遗址发现一批摩崖石刻的经过吧。

小有天园,现在杭州人都不太知道了,它已经消失了上百年。怎么消失的?有人说是遭遇战火,也有人说是自然灾害。在乾隆年间,它可是江南四大名园之一啊(另三处是南京瞻园、海宁安澜园、苏州狮子林)。

小有天园的遗址,就在南屏山南麓到山腰这儿。

2015年夏天,我背着《两浙金石志》和干粮,一个人在南屏山上上下下钻来钻去。当时的我是在找北宋年间杭州知府蔡襄的题名石刻。

但在寻找过程中,却“意外”闯入小有天园最高处望湖亭的遗址。

遗址南面的石壁上,竟然发现了一块又一块的石刻,粗粗一看,感觉很多是以前书上没有记载过的……哎哟我的天!

我沿着石壁,攀爬上小有天园望湖亭遗址时,看见周围都是杂树荆棘,脸也被划破了。这里还有乱坟岗、野猪窝,拨开被野猪叼来的、垒得足足有一米高的树枝堆,我才能站在这个约莫几十平方的平台上。天已经有点晚了,我趁着还有一点自然光,用手机对着这批摩崖石刻抓紧时间拍照。

平常爬野山就是这样爬的

快快拍完照片,我必须马上下山,否则野猪回来伤人,可不得了。这么难爬的山,野猪的奔跑速度肯定是我的好几倍。我沿着原路几乎是落荒而逃。

后来的七年时间里,我与浙江博物馆的副研究员魏祝挺等人,经过好一番踏勘、察看,确认这小有天园望湖亭遗址旁侧,共有从北宋康定年间到清乾隆年间的十处摩崖石刻。

我们每个人看了都直咂嘴巴,这些宝物中,不少是北宋年间文人墨客的题名石刻,包括司马光、司马池、晁美叔、苏舜钦、章岷、张若谷、鲁元翰等。其中司马光父子题名及章岷等题名,从未在历代著录中见到过。

还有重要的是,我们找到了乾隆“小有天园”御诗和“入云”御题。诗是1765年乾隆登临小有天园绝顶后题写的:“最爱南屏小有天,登峰原览大无边。易诠籍用怀司马,琴趣那能效米颠。百卉都知斗春节,千林乍欲敛朝烟。菁葱峭蒨间探妙,比似仇池然不然。乙酉春闰中浣游小有天园登绝顶作,御笔。”

小有天园资料备案时工作照,左起:倪小蒙、许力、邵群、本文口述者奚珣强、陈洁

这一批石刻的发现,让“摩友”(摩崖石刻爱好者)们激动,也让文物管理部门兴奋,毕竟这是在西湖景区内一次性找到这么多重要的石刻遗存。另一个重大意义在于,北宋时期的南屏山就有这么多石刻,说明吴越国开发西关(吴越国杭州最西边的一道城门)至北宋时期,这里就是西湖景区南线的中心。

没过多久,由文物管理部门牵头,在第一时间对这十处石刻进行了清理、辨识、考证和保护。我们也都参与了。

一石四刻,所涉朝代有唐宋元三朝,跨度近600年,题名人物11人,这正是西湖文化积淀深厚的历史实证!

这里说的“我们”,是爱好摩崖石刻的朋友们,也特指“摩崖三杰”。这个名头是别人起的,把我们说成“杰”,真有点不好意思。不过这几年,我,许力和陈洁三个人,石刻古迹寻访研究的热情一直蛮高。

奚珣强、陈洁、许力(从左至右)

许力是中央美术学院人文学院特聘教师。2018年,我写了一篇关于唐代萧悦等题名重新发现的文章,被花港管理处文物科的倪小蒙关注到,他要我带他们去现场,而约的专家正是许力。

好巧不巧,前一天,我就在摄影展上遇到了许力。原来他关注西湖摩崖也很有年头了。再一聊,他也曾就读天台中学,是低我一级的学弟。学生时代,我们并不认识,反倒因为摩崖,在异地结识了,真是神奇。

“摩友”合影,左起:许力、廖宝秀、口述者奚珣强、陈洁

许力又介绍我认识了专做拓片的陈洁。一来二去,三人很快成了好朋友。大家各自发挥所长,寻访研究石刻的力量更大了。

2021年12月13日,我与陈洁在飞来峰西面莲花峰的一处元代榜题中,反复察看,透过层层遮蔽,在元人题字中找出了很多残字,并最终确证其中一处源少良题名的石刻,为《两浙金石志》编目中记载的浙江省内最早的唐代摩崖,实现了悉数搜罗西湖地区唐代十三处摩崖石刻的最大心愿。

现在我每次向人说起弄清这一石四刻的过程,就很激动。因为稍不留意,藏在别人刻石深处的源少良题名,就会溜走了。

莲花峰摩崖石刻“璎珞泉”背后竟然有着跨越600年的另外三次题写,也就是一石四刻,这是万万想不到的

摩崖石刻尽管能千年不腐不烂,但也有一个缺点,就是后人经常在同一块石头上再刻字,把前人的石刻盖住。如果是一块形态上佳、位置优越的崖壁,千百年里说不定刻上一次又一次。唐人源少良的那块题名为什么记录于《两浙金石志》却一直找不到实物,就是这个缘故。

唐玄宗天宝六年(747),这块崖壁第一次被刻上“监察御史源少良、陕县尉阳陵、此郡太守张守信,天宝六载正月廿三日同游”。但到了宋真宗景德三年(1006),在源少良的题名之下,前钱唐知县、光禄寺丞张文昌等人又刻上了他们的题名。

可能是到了宋高宗绍兴十五年(1145)前后,在张文昌等题名的上半部,第三次被覆刻上了“梅违、黄安仁同游”一句。而到了元顺帝至正四年(1344),这处崖壁第四次被覆刻上“璎珞泉”三个大字和“沙门行之”四字。

寻访摩崖石刻有时就这么奇妙!想不到吧,一石四刻,所涉朝代有唐宋元三朝,跨度近600年,题名人物11人,儒释道悉数登场,这也正是西湖文化积淀深厚的历史实证。

这几年,西湖边的石头早已被我翻得底朝天了,还会有新的重大发现么?不瞒你说,在我看来,藏在西湖山里的古人秘密,要一一挖掘出来,并搞明白,我估计再活三辈子都不够。

比如前人考证,北宋司马光的隶书《家人卦》《乐记》和《中庸》,其实是根据其书迹,刻于南宋绍兴初年。谁都不会认为司马光在北宋年间的杭州留下过摩崖题刻。

但没想到2021年下半年,就在小有天园,一处差不多风化殆尽的题刻中,我和陈洁竟然发现了司马光的父亲司马池在杭为官时,司马光随侍在旁共同游览的历史记录。

我和陈洁的惊喜程度,可想而知。

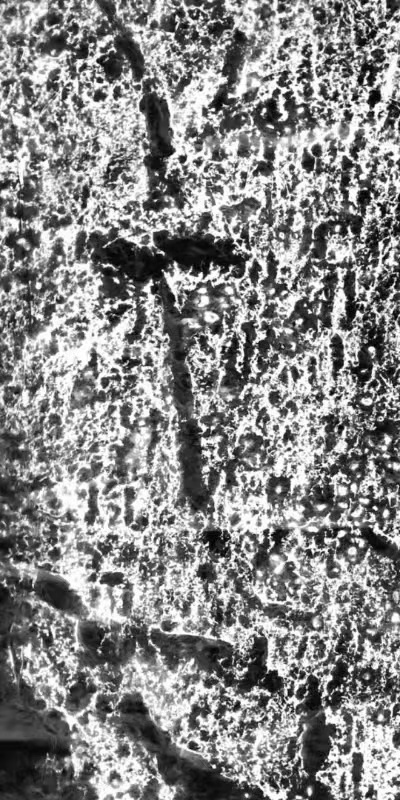

司马池与司马光题名的局部。今年年底浙江博物馆的“西湖摩崖展”上将有正式发布

那处题刻分成好几行,内容是:“康定元年岁次庚 辰□月廿九被 诏移知虢州□□ 南屏山□□□□ 司马池□ 男光侍行。”

因为风化得太严重,起初只发现了前面三行字。但我们不甘心,又来看了好几次,从不同角度打光,才找到后三行的字。

年代太久了,如果没有灯光,根本看不清楚上面的字迹。哪怕通过后期电脑调整对比度后,再放大了打印,一般人也得花很长时间才能分辨出那几个字的轮廓、笔划。但我们毕竟看熟了,再加上与史料典籍对照,才一一确认了是司马光父子题名。

我们的这个新发现,让西湖边的摩崖石刻中,有了司马光的题名。传统文献对司马光在杭州陪侍父亲多有记载,但这处题名让它更具体化了——北宋康定元年,父子俩同游了当时的南屏山,这种现场感,是纸质文本所不具备的。

自从沉迷寻访摩崖石刻之后,我的生活完全改变了。其实当代人做学问的条件,比古人要好上百倍,网上有各种内容详尽的数据库。普通大众掌握专业本领,渠道也很多。这是时代的优势。

旅游租车的业务慢慢不做了以后,我就想了一条新的“活路”:带一些对杭州石刻古迹有兴趣的个人或团队,去看我们的发现,去探一探有可能还隐藏古人秘密的野山。

我称之为:透过石刻看杭州的“西湖史迹游”。

不想让石刻离开大众生活太远,我们还带杭州的中小学生去看石刻,为普及西湖的石刻文化做点事。

寻访摩崖石刻

考虑到石刻古迹涉及到历史文化,普通人接触起来会有点吃力,前几年,我和陈洁等几个“摩友”做了一个名叫“至微堂”的公众号,把我们的访石经过、心得体会、研究成果,都刊登在上面,让对西湖山水、历史古迹有兴趣的市民和游客,看了也能有收获。

你问我这些工作有哪些社会意义?就我个人而言,很惭愧。我现在很能理解,古人文人为什么大多会有金石癖好,说白了这是一种“瘾”,所谓人生在世,最难得的是能做一件自己喜欢的事。

至微堂公众号截图

对于我们这些摩崖石刻爱好者来说,每处石刻都是那么珍贵,而我们的每次发现都是对它们的一种尊重、一种爱护。

好好珍惜这些历经千年风雨而幸存的遗珍,就是珍惜杭州的好湖山,就是传承和发扬西湖的历史文脉。

▼相关阅读▼