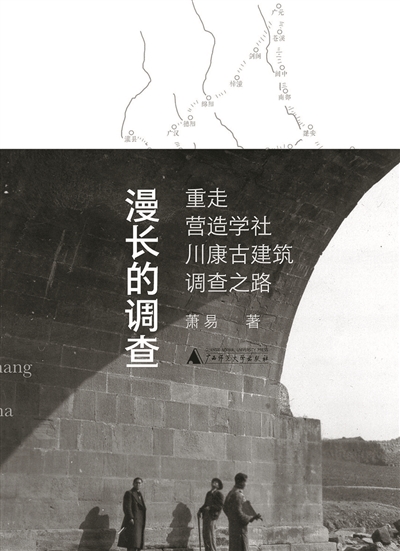

即使战火纷飞、颠沛流离,他们仍然把田野调查作为了解中国古建筑家底的方向 《漫长的调查:重走营造学社川康古建筑调查之路》 萧易 著 广西师范大学出版社 2024年8月 汉阙是最早的地上建筑,更是史料。图为1939年中国营造学社一行在渠县沈府君阙测绘现场。 作者供图 姿态优美的西桥横跨两岸,桥上行人如织,冬日西河干涸,露出河底凌乱的条石,附近的百姓在一汪汪水塘中洗衣摘菜,用四川话摆着龙门阵,儿童埋头在石块中搜索着漏网的铜钱。 梁思成走到桥下,凝视着西桥净跨十一米的拱券,一袭黑大衣的陈明达,手拿测绘本的莫宗江也跟了过来,夕阳将他们的影子映在厚实的桥墩上。 拍摄照片的是刘敦桢,时任中国营造学社文献部主任。 这一天是1940年1月4日,在南充,照片中的西桥也称广恩桥,始建于宋代,清嘉庆年间重修。 此时,梁思成、刘敦桢、莫宗江、陈明达一行,已走过重庆、成都、灌县、雅安、芦山、夹江、彭山、乐山、新都、广汉、绵阳、梓潼、剑阁、广元、苍溪、阆中、南部、渠县等地,川康古建筑调查已经进行了130天。 看似恬淡的画面背后,全面抗战已经进入到第四个年头。此时,在四川城中的古建筑年岁已久,却因战争、贫穷无力维护,纷纷走向破败。 刘敦桢之子、东南大学教授刘叙杰回忆,梁思成、刘敦桢曾对学社的方向有过一次交谈,分别在手心写了两个字,打开一看,写的都是“调查”。 梁思成、刘敦桢深知,只有不断地调查,才能了解中国的古建筑家底,即便战火纷飞、颠沛流离,他们仍然把田野调查作为学社的方向。 这不啻于一次家底的大普查 营造学社内迁昆明后,学社的考察重心已从华北转移到了西南。 1939年1月25日,刘敦桢结束云南西北部的古建筑考察后,返回昆明。不久,梁思成、刘敦桢将视野投向了四川,酝酿一次更为久远的调查,因调查区域涉及四川省与西康省(1939年成立,1955年撤销),史称“川康古建筑调查”。 梁思成、刘敦桢不止一次从法国人色伽兰、德国人柏石曼的照片中,得见四川古建筑、古遗址的吉光片羽,迫切想一探究竟。对于四川省而言,这不啻于一次家底的大普查。 1939年8月26日,刘敦桢在昆明购置旅行用品。在当日日记中,他写道,“此次赴川,拟先至重庆、成都,然后往川北绵阳、剑阁等处考察,自剑阁再沿嘉陵江南下,经重庆、贵阳返滇。” 到了四川以后,营造学社发现抗战时期交通不便,短时间不易再来,遂不止一次调整考察计划,先是添上川南十五县,再增加大足、合川两县,行程由此多了四分之一,这才有了“川康古建筑调查”。 汉阙、崖墓、石刻, 为调查的主要对象 来到四川后,学社诸人一度非常失望。四川古建筑大多毁于兵燹,明代建筑都很少见,更别说宋元了。但四川有着丰富的汉阙、崖墓和石窟资源。 在9月18日的日记中,刘敦桢写道:“川中古建筑,以汉墓阙为主要地位,盖数量为全国现存汉阙四分之三也。此外,汉崖墓遍布岷江及嘉陵江流域,其数难以算计。而隋、唐摩崖石刻亦复不少。故汉阙、崖墓、石刻三者,为此行之主要对象。” 正如他们预料的一样,四川各地崖墓密如蜂巢,如蜂房水涡,尤以乐山、彭山两地数目最巨,乐山白崖崖墓规模恢宏,前带祭堂,镌刻着古老的汉代建筑图;彭山县江口镇一带崖墓超过4千座,不少门楣带有硕大的斗栱——“西风残照,汉家陵阙”,中国现存汉阙46座,其中大半在四川。 学社考察了雅安高颐阙、夹江杨公阙、绵阳平阳府君阙、梓潼贾公阙等,而在渠县,他们在土溪场、崖峰场一带就遇见了六处汉阙。 最新的统计资料表明,四川有石窟2134处,是中国石窟最集中的省份,营造学社考察了阆中涧溪口、青崖山,乐山龙泓寺等,这些石窟如今已不见踪迹。 如果说在华北考察的唐、宋、元、明古建筑帮助营造学社对唐代之后的建筑脉络逐渐梳理清晰,那么唐之前的建筑史如何书写?这个问题曾经萦绕着梁思成。 伴随着川康古建筑调查的深入,梁思成提出了“佐证法”,即从汉阙、崖墓和石窟中寻找答案。梁思成《中国建筑史》中汉代部分的素材便明显倚重四川的考察,他的另一本《佛像的历史》也对四川石窟涉猎颇多。 从沿途留影中,我们看到的梁思成灰头土脸,一脸倦容,在漫长的旅途中忍受着灰尘、阴雨、臭虫,以及日寇的空袭。 刘敦桢则有记日记的习惯,天气的冷暖,行路的忧乐,旅馆的简陋,县长的脸色,在他的日记中感受五味杂陈。学社的两个年轻人,莫宗江与陈明达,经历了华北与云南的调查,已经具备了相对完备的学术素养,在此次调查中找寻着自己的学术方向,陈明达《汉代的石阙》一文即基于此次调查完成。 这一份完整的川康古建筑调查照片, 数目超过3100张 1940年2月16日,结束了长达173天的调查,学社回到麦地村。中央研究院历史语言研究所决定内迁四川,一向依赖史语所资料的营造学社也不得不随之迁徙,他们又一次来到四川。 这次到了南溪县李庄——一个地图上找不到的地方。 条件艰苦,可营造学社依旧利用一切条件调查古建筑——1941年春夏之交,梁思成、刘致平受广汉县邀请,参与重修《广汉县志》;同样在1941年,刘致平调查了新都寂光寺、新津观音寺等明代寺院;1941年8月,梁思成完成了重庆府文庙修葺计划;1942年成立“川康史迹调查团”,对彭山县江口崖墓进行发掘;1941年与1945年,刘致平两次到成都,调查了南府街周道台府、棉花街卓宰相府、文庙后街杨侯爷府等,首开中国民居研究…… 在李庄,梁思成开始撰写构思已久的《中国建筑史》。 川康古建筑调查的雅安高颐阙、彭山崖墓、大足北山石窟、梓潼七曲山大庙、蓬溪鹫峰寺等皆收入其中。 但遗憾的是,这批资料此后一直随学社辗转流离,被静静压在箱底,未能得到系统整理,也就很少有人知道这次漫长的调查。 时间来到2008年,央视编导胡劲草拍摄《梁思成 林徽因》纪录片,在清华大学建筑学院档案馆发现一个蓝布包裹,里面有560张四川广汉的照片。 根据这批照片,我撰写了《影子之城》(广西师范大学出版社2018年出版),并与三星堆博物馆、成都博物馆举办了《影子之城》特展。 整理照片时,我发现梁思成先生遗孀、林洙女士手中保存着一份完整的川康古建筑调查照片,数目超过3100张。 八十年后, 重走川康古建筑调查之路 2019年春天,经由林洙授权,在四川省文物局支持下,我与各地文物局、文管所一起,开始重新调查营造学社当年考察的古建、古迹,了解它们的状态。 1940年1月,梁思成一行来到蓬溪县鹫峰寺,这座寺院天王殿、大雄殿、毗卢殿均建于明代,寺院左侧,一座挺拔的宋塔拔地而起。 文庙、武庙、广东会馆、陕西会馆、湖广会馆、城隍庙、娘娘庙、土地庙、开元寺,壮观肃穆的牌坊,样式精巧的桥梁,不同姓氏的宗祠,这些古建筑分布在广汉的大街小巷中,留下了一座县城的布局,如同古老中国的影子。两临广汉,营造学社几乎拍下了这座小城内外的所有古建筑,如今存世的已不足十处。 拿到照片时,它们仅有简单编号,比如新津观音寺,编号从1到177号,但某张是属于哪个殿堂,抑或是殿堂的哪个部分,却无从得知。更糟糕的是,许多殿堂已经从观音寺中消失,无从依据,我们只有从前人调查、村民的回忆中找寻蛛丝马迹,或者是从照片的细节中寻找关联,将不同的照片拼接成殿堂,再将殿堂组合成一个相对完整的观音寺。 3100多张照片,如同一幅巨大的拼图,一处处石窟、一座座建筑、一处处遗迹,进而拼接出一个八十多年前的四川。 经过五年的调查,我基本弄清楚了照片中古建筑、古遗址的状况,主编了《中国营造学社川康古建筑调查图录(六册)》(已列入出版计划),并把这几年重走的经历,写成了这本《漫长的调查》—— 绵阳西山观消失的50多龛造像是什么? 营造学社为何每每与宋元建筑擦肩而过? 大足石刻为何得而复失? 新津观音寺为何从十二重变成了如今的五重? 中国抗战年间最大的考古发掘在哪里? 川康古建筑调查的730多处古建筑、古遗址,如今留存下来的已不足一半。重走川康古建筑调查之路,既是对它们命运的梳理与交代,也是对营造学社这次漫长调查的回顾——当年,他们用了173天穿梭在巴蜀大地上,留下时代的背影。我们也在漫长的八十多年后才找寻到这段历史,以及那些崖墓、汉阙、建筑、城市。 |