作者:孙昌建,中国作家协会会员,浙江省作家协会诗歌委员会主任,杭州市作家协会副主席

读小学时去过虎跑,只看到了一只石头老虎,是有点失望的,以为能见到真老虎,只记得那时的杭州动物园还在涌金门那里。

那时候,学习语文的方式主要是靠望文生义,以为虎跑总是有老虎跑过的,后来说是老虎用爪子刨地,刨出了泉水,后来说这又是一个梦,还有梦虎的雕塑。

那时候就知道有的杭州人特别好虎跑的泉水,他们或骑车、或坐四路公交车到虎跑汲水,一年四季,从不间断。杭州也早就有了“龙井茶、虎跑水”的说法。

然我们小时候爱喝的是汽水而不是茶水,哪怕你是十八棵御茶泡的茶水,我也只有苦的感觉。据说,人成熟的标志就是接受甚至爱上了某一种苦味或怪味,如茶、如烟、如酒,马上可以对应起如梦幻泡影,如露亦如电。

成年之后,大约每隔十年会去一次虎跑,每次去大约都是跟李老师有关。

是的,李叔同老师。

他曾经上班的地方,浙江第一师范(今杭州高级中学)跟我上班的报社,只相隔了一条马路,不过那学校不常放《送别》一歌,常放的是广播体操音乐,只是我下腰已经下不到脚尖了。这个报社我本来应该1984年初就进去的,但是李叔同老师没有让我进,这里面有什么梗呢?

那是1983年底发生在虎跑的一件事情,前一晚下过大雪,杭州很少有大雪的。那跟虎跑又有什么关系呢?原来,那里有一场杭州日报的招聘考试。

考什么呢?现场采访。

采访什么呢?

李叔同是采访不到了,提议建纪念塔的丰子恺也采访不到了,只记得有一个人领着我们在景区的雪地上转了一大圈,看了一些东西,主要是看李叔同先生的纪念室,纪念室里有一些黑白照片,仅是如此。

对不起呵,我算是中文系毕业的,但是那之前我真的不知道李叔同就是弘一法师,而且根本不知道大师跟虎跑还有什么关系。

但既然来了,肯定是有关系的,于是也就跟着转了一大圈,而且我渐渐地被那场大雪给带偏了,我觉得大雪天应该写一首诗啊。下午的笔试内容中有写一篇采访报道的要求,可怜的我有可能写了一篇散文而不是新闻稿,一篇大约相当于小学四五年级水平的作文。

后来几天去找报纸来看,看到有一篇“豆腐干”文章,说的是“李叔同先生(弘一法师)的纪念室经修葺后重新开放”。

修葺?我马上翻新华字典,原来就是“修理建筑物”的意思。天呐。我怎么不知道用这个词呢?看来我还是欠修葺或修理啊!

那一次考试的结果便是名落孙山。

就这样虎跑成了我的伤心地,后来也去过几次,都是要买门票的,今天也是。

一次是带女儿去,她知道“长亭外,古道边”,却不知弘一;一次是带外地朋友去。两次都是去看李叔同老师,还是那些黑白照片,但每次的陈列似都有一点小变化。还有就是虎跑进门处的那座先生的纪念塔,我一般也会做一点讲解。

©孙昌建

现在回想起我做的一点小功课,除了天津的故居没有到访过,平湖的那个纪念馆,还有白马湖畔春晖中学,我都算是去打过卡的。

我以为打卡是很重要的,人生就是由一次又一次打卡组成的,于我来说,虎跑就是一次重要的打卡,也是一个关卡。

对于李叔同来说,一开始去虎跑也有点打卡的性质,这个在他口述的《我在西湖出家的经过》一文中已经讲得清清楚楚,缘起就是跟夏丏尊在一起喝茶时,夏老师也发了一句牢骚:“像我们这种人,出家做和尚倒是很好的。”他也是在一本日本杂志上看到过说断食的好处。也许说者无意,听者有心,李叔同还真是听了进去,这大概就是喝茶跟喝酒的区别吧,因为喝茶会越喝越清醒,而喝酒时说过的话,第二天往往什么也想不起来了。

不过李叔同自己也说了,那是他出家的一个原因,包括杭州有两千多座寺庙的那种氛围,现在虎跑的纪念馆里,单辟一块介绍李叔同跟杭州寺庙的关系,即他是在虎跑断食和出家的,但他受戒是在灵隐寺,他还在本来寺、玉泉清涟寺、接引庵等处住过,所以那种氛围还是很重要的。

当然不能说因为一次喝茶就喝出了一位佛法大师,不是的,像夏丏尊也感慨过“索性做了和尚”,但他最终只是做到居士为止了,今天又有多少人在讲茶道,殊不知这个道有可能也在白开水里,在行脚僧那里,在外卖和快递小哥那里。

今天虎跑寺内的李叔同弘一法师纪念馆,一开始是叫纪念室的,1992年扩建为纪念馆,现在的格局是2007年又再次改建而成的,当时是作为西湖综保工程的重点项目之一。

作为一个纪念馆,它没有嘉兴平湖那个来得大,但却也是体现了学界这二三十年来研究的最新成果,可以说是小而精,既是一生的简介,又特别突出了李叔同和杭州的关系,和丰子恺等学生辈的关系。

虽然还是那些黑白照片,看了还是颇有温情的,包括连经亨颐校长的日记也都摘录了,因为出家前李老师就是名人,而且他每做一步都有拍照留念,由此看他是一个极认真也极用心的人。

李老师1918年到虎跑出家,当时有多少学生想仿而效之追随而去,都被经校长阻止了。出家之后,弘一仍然是明星般的人物,这一点他自己也承认,而他苦修佛法,就是一种最好的证明。

今天的虎跑,除了这个纪念馆之外,能够一看的,还有济公塔院和虎跑史话馆。遗憾的是,那“虎跑泉”三个字还在,可那口泉井却看不见了,也可能是我没有找到,也可能是被石板盖起来了,但是去虎跑汲水的人还是络绎不绝。

我去的那天已经是下午近傍晚了,汲水处还排着近二十个人,他们都是大桶小桶的,最多的一个,我看有五个大桶的矿泉水桶,再加一个小桶,不少都是自备滑轮车的,因为自行车三轮车一类是不能进来的。

©孙昌建

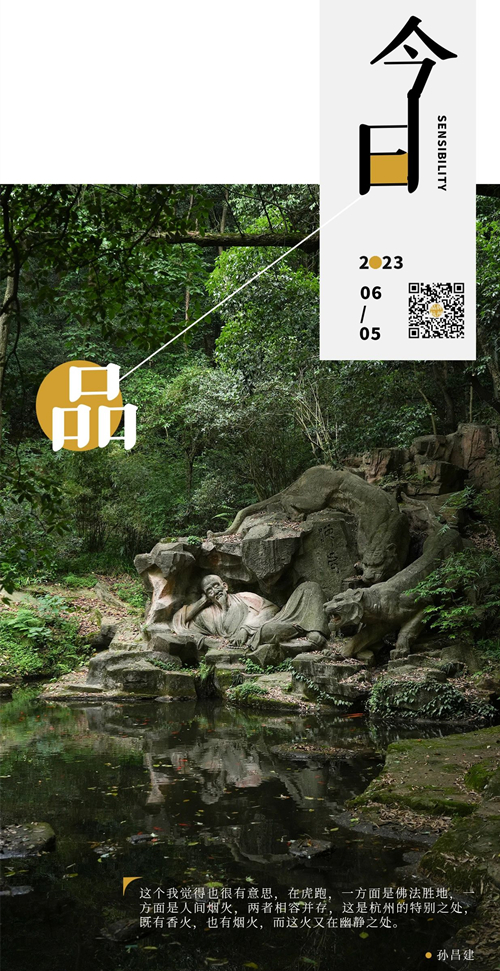

这个我觉得也很有意思,在虎跑,一方面是佛法胜地,一方面是人间烟火,两者相容并存,这是杭州的特别之处,既有香火,也有烟火,而这火又在幽静之处。

正如李叔同在记述中讲到过的,在西湖边喝茶的,在当年就以贩夫走卒为主,他们在一楼喝,而李叔同自己则独自一人在二楼喝,这是蛮有隐喻性质的,对此他的高足丰子恺是这样说的——

我认为他的出家是当然的。我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”“学者”“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。

虎跑老底子在杭州人和外地游客的心里,就是一个喝茶的地方,后来喝茶是沿湖而遍地开花了,但是今天的虎跑仍是一个喝茶的好去处,茶室就在纪念馆的后门出口处。

我最近去的那一次,刚走出纪念馆天就下起了大雨,这也真是奇怪,四十年前是大雪,今天是大雨,我想这绝对不是偶然的巧合。

1983年底的那一次名落孙山,让我晚了十年进入码字这一行,但是那个晚了的十年,算不算我在尘世间的修炼呢?真如我早年写过的一首诗叫《俗人还俗》,我毫不掩饰我对尘世的热爱,正如我也爱李老师,但是我做不到像他那样。

那天傍晚我就是为了赶一个饭局而匆匆离开了虎跑,不过我在弘一的纪念塔前还是停留了一会儿,在雨中拍了几张照,我甚至用了黑白模式来拍照,以呼应纪念馆里的那些黑白照片。

点评人:楼含松

在世人眼中,李叔同是不世出的天才,把一辈子活成了传奇。他出生于贵胄之家,风流倜傥,曾是翩翩佳公子;他天资超绝,“二十文章惊海内”,不经意间,成为诸多艺术领域的开创者:他是最早演话剧的中国人,又是现代音乐教育的先驱,所作《送别》传唱至今;他是中国现代美术的奠基人,在教学中首次采用人体模特;他年轻时即以书法闻名,到后来自成一体,淡静冲逸,超凡绝尘。他是西泠印社中人,该社专门为其辟一石室“印家”以存其作品。然而,生当盛年、名满天下之际,李叔同突然抛家别子,放下一切,剃度出家。一旦成为修行人,则摈弃诸艺,一心向佛,钻研佛法,终成律宗大师。也可以说,李叔同是中国文化人仰之弥高的精神偶像:既浸馈于传统文化,又放眼看世界开风气之先;历尽哀乐,大彻大悟,复归平淡,终达生命之至境。李叔同人生旅程中,从艺术到哲学、从世俗到宗教的转折点,就在杭州。究竟是杭州成就了李叔同,还是李叔同可以被看作是杭州文化“精致和谐、大气开放”的一个生动典型?或许是个值得玩味的话题。

点评人:钱登科

虎跑寺,正名大慈定慧禅寺,始建于唐元和十四年(819)。其因泉得名,素有“龙井茶,虎跑水”西湖双绝之誉,又有“虎跑梦泉”景目;因人扬名,是唐寰中的开山修行地、宋道济的传说圆寂地、近现代弘一的断食出家地,可谓禅律二宗圣地。

古代虎跑当是香火兴旺,现人气渐升。而我去过几次的虎跑,游客寥寥,鸟鸣啾啾,恰似西湖秘境,诚如明人徐一夔所言:“山势三面环拥,林壑清閟,岚霏翠寒,人间尘坌不至,信乎清净之域也。”

俗人去虎跑,见“六十年来狼藉,东壁打到西壁”的道济,寻的还是济困扶危的侠义;雅人去虎跑,见“艺术精能称众长,律宗功德诚无量的弘一,或能悟到以戒为师的圆满。无欲者去虎跑,华枝春满时,品一壶虎跑水泡的龙井茶,天心月圆时,听一夜一瓢浊酒的送别曲,便得自由的清静与清净的自在。

▼延伸阅读▼