2021年9月6日,著名作家,杭州市作家协会原主席薛家柱先生辞世。

相关报道:

薛老女儿用他的微信朋友圈发了他生前留下的最后的文字:

我生活过了,思索过了,用整整一生做了小小的耕耘。岁月刻下的每一笔皱纹都是令人回味的人生脚印。

人生就是攀登,走上去,不过是宁静的主峰。死亡也许不是穿黑袍的骷髅,他应该和诞生一样神圣。

这才是我意志的考场,才能的准秤。

越接近死亡就越是对人间爱得沉沦。哪怕躯壳已如斑驳的古庙,而灵魂犹似铜铸的巨钟,生活的每一次撞击都会发出深厚悠远的声音…。

这才是我的履历,我的碑文…

2017年出版的《杭州记忆》第一辑曾刊登薛老的《我在杭州大学》一文,今日特推送此文,寄托哀思和缅怀。

每次让我填履历、学历,我总是习惯地写上:“1956年9月——1960年8月,杭州大学中文系学习”。

2016年是我进校60周年,虽然杭州大学早已消失了,但回想起往事,仍感慨万千……

挤进大学之门

说真的,我做梦也想不到自己有进大学的机会。我父亲是参加辛亥革命光复杭州的军人,又是蒋介石侍从室的军需官。在讲究出身、成份、海外关系的20世纪50年代,我初中毕业不让上高中,只能去读师范;师范毕业后又分配到舟山一个小岛的破庙去教乡村小学。读大学,那简直是神殿午夜梦回的天堂梦想。

一切缘起1956年桃花盛开的季节,我到杭州参加全省推广普通话训练班。开幕式上,语言专家任铭善教授一席讲话,让我第一次听到普通话是那么美,大学教授是那么有学问。星期天,我急于想见到梦萦魂绕的西湖,就从文二路穿过松木场,朝西湖方向走去。那时,松木场一带全是田畈,满眼是金黄油菜花和紫色蚕豆花。远远望见了娉婷俊秀的保俶塔像灯塔在召唤着我。我就沿着荒草萋萋的山径朝古塔一路奔跑、攀登,一口气爬到了山顶。

突然,双目一亮,夺目的光华刺得我有些睁不开眼。只见山下横着一片明湖,迸射出炫目的湖波金辉。啊!这就是西湖,这就是我神往、梦幻已久的西湖,那么开阔、那么秀美。花团锦簇的白堤、苏堤就像两条彩带飘浮于湖上。一叶一叶扁舟滑行在湖面。这是多么迷人的一幅立体画哟,我竟不信人间真有如此美景、真有这样的人间天堂。

西湖使我一见钟情,我当即决定:无论多大困难也要在西湖边求学工作、成家立业,此生只愿长与湖山为伴。刚巧那一年周恩来总理提出“向科学进军”,小学教师也可以报考大学。于是我只填报一个志愿——杭州,一所大学——杭州大学(第一年还是浙江师范学院),一个系——中文系。

当时离高考只有2个多月了,我来得及复习吗?在极度紧张的状况下,白天教全县小学教师学习普通话,晚上复习语文、数学、历史、地理,干脆吃住睡全在办公桌上解决。老天也总算成全了我,渡海到宁波二中高考,成绩还算理想,特别是作文《当祖国需要的时候》,我发挥出自己的最高水准。8月下旬是发榜的时间,可我等到8月29日还没接到录取通知。唉!没希望了,我只得怏怏地离开小岛回家乡宁海。谁知30日傍晚突然接到电报:“已录取。电告学校:因台风延迟报到。”啊,这下子大喜过望,我哭哟、笑哟,足足欢腾了半小时。就这样,我终于如愿以偿地考到杭州、挤进大学之门,从此同西湖结下不解之缘。否则在此之前、在此之后(反右)都不可能进大学。

比肩的教授班子

一所大学的质量,取决于教师的水准。我一进大学门,还没上课,就听同学们无比骄傲地炫耀教授班子,一听教授名单,全是国内一代名宿:敦煌学权威姜亮夫,古汉语专家任铭善,一代词宗夏承焘,北方左联负责人孙席珍,明清小说专家胡士莹,先秦文学专家王驾吾。除了这六大名教授,还有副教授陆维钊、蒋祖怡、张仲浦、吕漠野,讲师蒋礼鸿、刘操南、徐步奎、马骅……确实,一听这些掷地有声的学术大师的名字,是不比北大差多少。据说在1952年全国院系调整时,这些老教授因不习惯北方的气候和生活,要求留在杭州。嗨!杭大真不愧为全国古典文学半壁江山啊。

上课了,面对这些大学者,我们这些年轻学子真是有些诚惶诚恐。可他们平易近人、认认真真地讲好每堂课,使我们大开眼界。深度近视镜的姜亮夫先生讲古汉语虽然艰深,但这位在巴黎、英伦博物院抄录过几万张卡片的大师,用深入浅出的语言使我们领略语言的堂奧,从而能登堂入室;夏承焘先生讲的唐诗宋词鉴赏,那简直把我们领入祖国大好河山的美妙境界;胡士莹先生虽然湖州乡音很重,但一讲《窦娥冤》真是声泪俱下;孙席珍先生讲外国文学从不用讲稿,可对西方作家作品信手拈来、如数家珍……还有刘操南先生讲《离骚》居然能从头至尾背诵全诗,讲到动情处竟大声吟诵、泣不成声;马骅先生讲《凤凰涅槃》,声情并茂、鞭辟入里,简直犹如青年郭沫若;蒋礼鸿一上讲台,满嘴苏北口音,貌不惊人,同学却告诉我,他是原之江大学与朱生豪并称的四大才子,他和盛静霞讲师当年相爱都是用古体诗词谈情说爱,怪不得蒋先生以后成为《辞海》的总编审……讲师都如此水平,就不要说后来成为中国美院书法权威的陆维钊先生当时还仅仅是副教授,其实当时杭大书法写得好的还有夏承焘、王驾吾、胡士莹、任铭善;连后来成为唐诗宋词名家的吴熊和、蔡义江,当时仅仅是年轻的助教,只能替夏承焘、王驾吾等先生发发讲义。

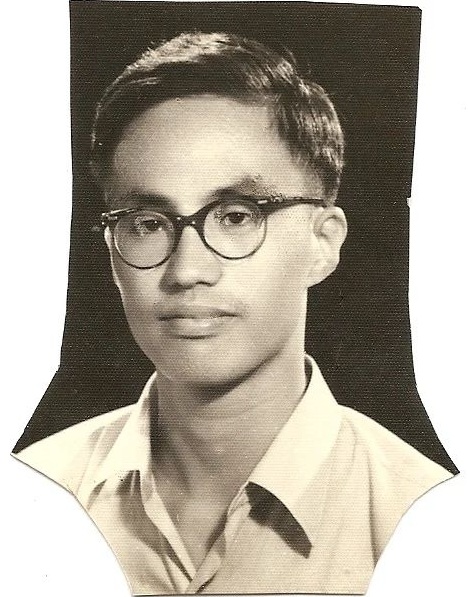

青少年时期的薛家柱

正因为杭大中文系有这样好的教授班子,才能成为学术界半壁江山,才能培养出一代一代优秀人才。20世纪末,我陪同电影《柳堡的故事》的作者胡石言同志,到杭大河南宿舍去拜访他的老家。我早就知道他是胡士莹先生的儿子,他父亲曾是我学生时代崇拜的对象,这青砖小楼是胡士莹先生的旧居。杭大西溪河南宿舍这五幢青砖小楼建造于1957年,是苏联专家设计的,我们习惯称它们为“教授楼”。姜亮夫、夏承焘、胡士莹、蒋礼鸿、孙席珍等教授均居住在这儿。毕业时我作为外国文学的研究生由孙席珍先生指导,所以常常来这儿向孙先生请教。今天胡石言送了我一本他父亲的遗著《宛春杂著》,并同我谈起他能写出《柳堡的故事》那样的电影剧本,这也是他父亲从小严格教育的结果,打下扎实的功底。我也对石言说,我之所以能写出《济公》这样的电视剧本,也是受孙席珍、刘操南、马骅等先生的影响哟。

文学创作的发烧友

杭州大学中文系培养目标主要是中学语文教师而不是作家,刚考进时还是浙江师范学院,属师范性学校;少数人培养为机关单位的文职人员或研究人员。可是我们这一届学生共有300多人,分成11个小班,年龄大的调干生有30多岁,己结过婚;年纪小的应届生还不到20岁。因此夏承焘先生说:“空前绝后”。没想到真被他说中了!学校以前没这么多班级,以后更不会有了,现在连学校都没了。

我们学生,有的是来自省内外各中学的应届生,有的是中小学老师,也有复员军人,甚至部队文工团、文艺团体,记者、医生、工人等,真是五花八门。

除了大部分同学想搞学术研究,还有一小部分同学对文学创作有兴趣,我就是一个。考中文系就是想当作家嘛。我最志同道合的是胡尹强,既是同乡、又是同学,一起初中毕业到师范,又一起考进杭大中文系。他写小说我写诗歌,师范毕业时他已写出小说《路》的初稿,后来被人民文学出版社看中,改成《前夕》,风行全国,但“文革” 时作为“教育战线黑样版”遭到批判。

我很快发现同学中不少人喜欢写作。同班的王学渊(方牧)也喜欢写诗,他也是来自舟山定海的小学教师。年纪比我们大的舟山沈家门小学校长叶宗轼则爱好写小说,连睡在我下铺的陈士濂也是个小说迷。同我并排睡高铺的章祖安虽不写,但谈起诗歌、小说来很有一套,还写得一手好毛笔字,后来他做了陆维钊的得力助手、成为中国美院著名书法教授。

有这么多同学爱好文学创作,我们10班就办起了文学壁报,也叫《萌芽》。主编是裴正琮,他能写能画还喜欢写剧本,第一期《萌芽》上就有他的小剧本。1958年他主持了杨沫小说《青春之歌》的改编,并担任导演,一炮打响!毕业后就留校担任教师,讲戏剧文学。60年代调到浙江话剧团从事专业编剧。有这样一批发烧友在一起,周末不去跳舞,关在宿舍里写作。

很快,叶宗轼的短篇小说《墨鱼旺发的日子》在上海《萌芽》发表了,在同学中引起很大反响。接着,1958年创刊的《东海》文艺发表了陈士濂的散文《孩提之爱》,成了我们宿舍的热门话题。以后他因家庭关系只读了2年就盲流到青海,后来还是凭自己的创作考进剧团,改革开放后担任青海省文联副主席兼省作协副主席。《东海》还先后发表过方牧、蒋应武、余荩、徐一清、刘士华等同学和我的诗歌,《送行曲》成为我的处女作。除小说、诗歌外,从事其他类别文学创作和评论的也不少。学生时代,吕洪年已开始民俗民间文学的搜集与研究,陈坚在研究夏衍戏剧与电影,钟婴在研究《红楼梦》等古典文学,钟本康则在《文艺报》写了不少评论孙犁《白洋淀》的文章。

1960年,我从杭大中文系毕业,那年刚成立中国作协浙江分会。我被吸收为首批最年轻会员。时至今日,我们这一年级成为中国作协会员的就有七位之多,这在全国大学中文系恐怕也是不多见吧。如果不是接二连三的反右、反右倾等政治运动,我们年级冒出的作家还要多呢。

蓬勃的学生戏剧活动

青少年时期的薛家柱

正因为我们这一届中文系学生有不少师范生、文工团员,甚至专业文艺团体来的,因此,校园的文体活动搞得非常活跃。

为了迎接建国十周年,电影界拍摄了一批献礼影片,如《老兵新传》《青春之歌》《林则徐》《聂耳》《林家铺子》《杨门女将》等。国庆节3天,让我们好好享受电影大会餐,一部接一部地观看,把穷学生不多的零用钱全花在电影上。回来校门已关,就窬墙而过。

受此启发,我们这群爱好文艺创作的中文系大三学生,就异想天开地想把杨沫的长篇小说《青春之歌》改编成话剧,在舞台上演出。说干就干,在裴正琮同学领衔下,很快将剧本编写出来了,并由他担任导演。演员就从全年级同学中挑选。

这件事得到校方大力支持,校团委书记杨招棣异常关心。他曾到前苏联共青团学院进修,了解苏联大学生校园文艺活动非常丰富多彩。他赞成一般演员由同学饰演,女主角林道静则建议由外文系青年教师翟燕芳担纲。男主角余永泽本由我们班上一位男同学担任,但他和翟老师演对手戏感情出不来,临时改请浙江话剧团的史崇仁(后改由张维国)来救场,张维国还协助导演工作。

史崇仁、张维国毕竟是上海戏剧学院表演系刚毕业的高才生,很快把剧本背熟,进入了角色。排练休息时,大家一边围着火炉,搓着冻僵的手脚,一边听张维国朗读苏联小说《一封未发出的信》,真把我们这些业余演员迷住了,知道应该如何处理台词、如何细腻表达感情,我们这群少男少女成了他忠实的粉丝。

《青春之歌》正式在校内演出了。大礼堂兼大饭厅里立即人山人海,观者如堵,连桌子上都站满了人。演出得到全校师生热情赞扬和喝彩,谢幕后观众还久久不肯散去,成为杭大校园一大盛事。

消息很快在社会上传开了,各单位纷纷要求《青春之歌》能到他们那儿演出。我们就在省军区礼堂连续公演了半个多月。于是,在一段时间内,杭州市民特别是青年学生都津津津乐道杭大演出的《青春之歌》,林道静、卢嘉川成为他们的青春偶像。卢嘉川扮演者陈坚同学挺拔的身材、潇洒的风姿、动人的谈吐,迷倒了很多青春少女;就连扮演王晓燕的李如珍同学,也在半个月内就收到雪片般的求爱信……

在《青春之歌》的创作和演出中,我们看到了文艺的力量和作用,正式踏上了创作和研究之路。陈坚成了著名的戏剧教授,裴正琮后来也到浙江话剧团当编剧,演戴瑜的娄瑞槐被分配到杭州话剧团,后调舟山越剧团,李如珍成了全国普通话特级语文教师,我也开始了影视剧创作。

薛家柱先生在书房,徐忠友 摄

毕业那一年,杨招棣书记又找我们传达省委精神:为了迎接省党代会召开,要我们创作《卧薪尝胆》话剧,配合中央提出的自力更生、艰苦奋斗精神。我们又动用原班人马,演员、乐队扩大到全系挑选。导演由浙江电影厂老演员卢业高(叶高)担任,他还担任剧中勾践这个主要角色。叶高原是上海电影厂与舒适、李纬一起支援到浙江的,抗战时曾在重庆参加了陈白尘、阳翰笙的中华剧艺社,与金山、张瑞芳、舒绣文等演出过《屈原》。他一出场声如洪钟的一声“吴王亭!吴王渡……”台词,就把我们这些学生演员征服了。

正式演出放在人民大会堂,观众全是省党代会代表,场面极为宏大。《卧薪尝胆》得到省委表扬,还派浙话大明星周贤珍来抄剧本。这也可算是杭大中文系1956年级的毕业创作与演出吧,因此我们几个主创人员托福得以留在杭州文教界工作。后来杨招棣成为杭州市委副书记兼宣传部长,成了我的顶头上司,还常常谈起杭州大学呢。

来源:《杭州记忆》(第一辑)

▼延伸阅读▼