今年4月22日是第52个世界地球日,主题为“珍爱地球,人与自然和谐共生”。

土地是人类赖以生存的基本资源和条件,土地连续耕种将会导致肥力减退,作物收成就要下降。我国古人早已从生产实践中认识到了这一点。宋末农书《种艺必用》说:“地久耕则耗”。 陈旉《农书》说:“土敝则草木不长,气衰则生物不遂。凡田种三五年,其力已乏”。

为了维持土地肥力,我国的天然化肥有着悠久的使用历史。汉代《汜胜之书》就记载有混肥(圈厕中的粪尿)、厩肥(牲畜粪肥)、蚕粪、碎骨等天然化肥。随着农业发展对肥料需求的增加,肥料搜集成为农家至关重要的一项农事安排。

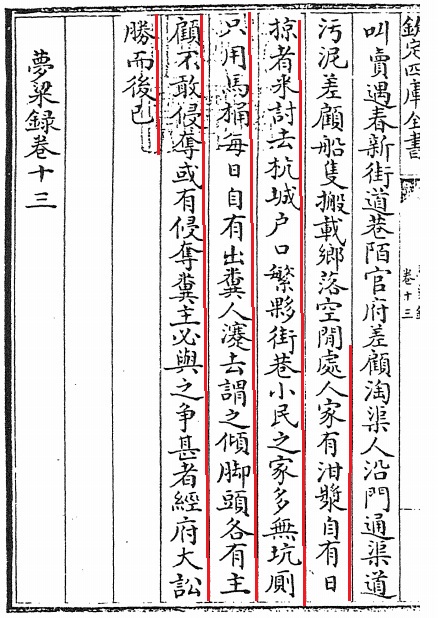

吴自牧撰写的《梦梁录》是一本介绍南宋都城临安城市风貌的著作,据卷十三记载:南宋时杭州城内人口众多,街巷小户人家,大多没有厕所,只用马桶,每天都会有出粪人过来倒,这行还有专门的名字,叫“倾脚头”,每个“倾脚头”都有自己的主顾,有时会因为抢粪便而发生争执,“甚者经府大讼”。

杭州人处理城市垃圾的技术与产生垃圾的速度、规模是相适应的,因而古杭州人能把城市环境治理得井井有条。到过临安城的马可·波罗就发现杭州的街道非常干净,卫生:“行在一切道路皆铺砖石,蛮子州中一切道途皆然,任赴何地,泥土不致沾足。”

作为人类排泄物再利用的粪肥,是人与自然和谐共生的例证。“金汁行”是旧时杭州城里收集粪便的行业。老杭州人劳志鹏先生在《武林逸俗》一书中描述,金汁行有专用方头大粪船,中东河上有粪埠头,当年宿舟河下就是粪船集中处。粪埠头用青石板砌成粪槽,粪车到了埠头,拔去桶底活塞,粪汁经石槽泄入粪船。若是小码头,船岸之间铺设跳板,挑粪者需小心翼翼踏着跳板上船。把粪便比作“金汁”,可见这种天然有机肥的重要程度了。

今天,转载一篇关于“金汁”的“重口味”的文章,彭埠街道居民沈树人写的《城里粪》,珍爱地球,和谐共生。

---编者。

↑《耕织图》

喜欢听戏的朋友恐怕都记得越剧《九斤姑娘》里的一句唱词:“阿爹,半夜三更的要紧桶,阿囡房里也有咚,喏,就是马桶嘞。”连唱带演,蛮蛮风趣。绍兴话里的马桶,杭州人叫它“马子”,以前在城里头份份人家都有,稍微上点年纪的人都曾经用过。但马子必须每天都倒干净,否则的话,家里臭烘烘的,弄得全家都不安生。正因为如此,三百六十行里就有了“倒马子”这门行当。

在杭城的市井坊巷间,历来就有“太平门外粪担儿”之说,旧时的太平门外,泛指城东一带乡间。据有关资料记载,抗战岁月,日伪统治时期,杭州城里市政设施缺失,城内所有粪便全靠清泰门外的农户肩挑车拉,运出城去作肥料(也包括南岸的萧山农民)。而城东一带的农民大都有进城收粪的习俗,俗称“做城里粪”,甚至干脆就叫“做粪”,挑粪担、倒马子、撑粪船、拉粪车统统包括在内。

我家世居六堡乡间,是个滴水不掺的农民兄弟、赤脚朋友,20世纪70年代初,受生产队派遣,曾到东河太平桥河下一带倒过马子、摇过粪船,尽管时间不长,但经历颇有意思,故而至今不忘。

20世纪六七十年代,还是计划经济时期,不管吃的、用的、穿的,都要凭票凭证。农业生产的化肥、农药要凭计划分配,连城里居民排出来的大粪,也得按计划分配到公社、大队,并冠上一个“计划粪”的美名,价格是每担一角九分钱。要知道这一角九分钱对于那时候的农民来说,可不是个小数目,但拿去买大粪,心甘情愿,臭烘烘的大粪真成了生产队的香饽饽。

可远在城里的大粪如何运到生产队的地里呢?无非就是两个途径,要么车载,要么船装。一条三舱式的粪船能装一百多担大粪,是劳动力成本最低的运粪方式,所以船运是首选。凡是河港能到达的生产大队,几乎都置办了粪船,友根伯就是生产大队里摇粪船的。

友根伯和我家相隔不远,当年我也想学摇船,日后能多挣点工分,所以跟过几趟船。友根伯告诉我:

“摇船摇船,介重一船粪,全靠介小的一支橹摇出来,真当是‘岸上百人推,水里一人摇’。别看这支橹蛮简单,它可是‘四两拨千斤’呢。而且把舵定方向也要靠它,侬看,‘推梢’用力点,船的方向就朝左弯;如果‘扳梢’用力点,船头马上朝右弯,这样两只船交会时就能安全避让。不过只要推梢、扳梢时用力均匀,船就一直稳稳向前,总之全凭手里作数。另外像过桥洞,一开始要用足力气,橹橹着力,抢进桥洞;而出桥洞时则要放松橹帮绳,挂住橹柄,再比如……嘿,侬想学摇船,诀窍多着呢。”

看来乡下人经常挂在嘴边的“上船会得摇,落船会得挑”倒真不是随口荡荡的。

撑船是门苦生活,而摇粪船则更加辛苦。一来粪船都是赤膊船,无遮无盖,冬天冻煞,夏天晒煞。再则粪船的水道都是小港小河道,船上又没有风篷可以使风借力,全凭手里的一支橹摇出来,多少吃力。更何况轮到班头,半夜里就得出门,整个大队两条船,他和老王一人一条船,隔天一个班头,一年要少睡多少觉。不过几年下来,友根伯倒也习惯了,半夜一点半左右,即使闹钟不响,他也从不会睡过头,今天轮到他,一点犟头都没有的,船在河港边等着他呢。

外面下着淅淅沥沥的小雨,友根伯穿好簑衣笠帽走进夜色之中,15分钟后,走到禾嘉桥堍的埠头边,这是他常年缆空船的地方,熟门熟路了。友根伯解开缆绳,点上一支烟,熟练地支起橹柄,顺(右)手一推一板,刷刷两下,借(左)手的橹帮绳就吃紧了,船身一吃着力就稳稳地荡出了船埠。虽然天有点黑,但一条泛着白光的河道看得蛮清爽,空船吃水浅,走得自然就快,半个钟头就摇出了棠梓桥进入后沙河,河港宽了不少,汊港里不时会有粪船加入进来,静静的河面上,嘎吱嘎吱的摇橹声此起彼伏。粪船沿后沙河一路过去,穿出尧典桥(又称姚店桥),连着几把“推梢”,船头往左一拐,即进了上塘河,然后一直往南。天蒙蒙亮时,船摇出了施家桥,对面就是冲粪池的大埠头了,只见河面上横七竖八的漂满了各式粪船,“推梢、扳梢”的吆喝声和嘈杂的水声橹声充斥着河面,争先恐后地都想超过人家挤到前面去。

做粪进城收粪

↑《耕织图》

现在的环城北路一带,在20世纪六七十年代还是很偏僻的城边皮,连运河的客运码头都还没搬到这里,而一水之隔的朝晖地区,则是河西大队的一片农田。一来此地较为偏僻,二来运河船运方便,环卫处便在马路靠河沿的地方建了一个大粪池。因为这个放粪池和老底子水星阁的位置面对面(即现在的港航大厦斜对面),通常都叫它“水星阁粪埠头”。每天清晨,这里特别繁忙,环卫工人拉着粪车,把从各到各处街巷里弄倒来的马子粪、厕所粪、毛坑粪统统倒进大粪池,再渗入大量的自来水,捣匀,然后通过放粪的接口按计划数放到农民的粪船里。在下城武林门一带,上点岁数的人对这个粪埠头可能都还有印象。

常言道:“做生意要货色多,种田地要肥料多。”河港里的粪船挤得满满的,谁都想多运点回去,一担大粪一担菜啊。船多粪少,环卫处师傅也很为难:城里人每天就那几泡屎几泡尿,变又变不出来的,怎么办呢?唯一的办法就是兑水,多放点自来水,把粪冲淡点,反正只要有点臭气就行。这可就苦了摇粪船的农民,辛辛苦苦起了个大早,结果摇了一船清汤光水的黄汤回去,岂不让生产队里骂煞!

友根伯毕竟摇粪年份长,人头熟,看看时机差不多了,篙子一点,把船靠了过去,随手将船梢板上的一只小麻袋拎起,朝放粪的打个招呼:“阿毛师傅,接牢!一点点嫩籽花生,大家去过过老酒。”阿毛师傅接过麻袋往上一掼,喊一声“高头格师傅,捣两捣咚!”上头的师傅拿起长柄撬头,在粪池里兜底兜脑捣了一圈,沉在粪池底下那厚厚的一层粪渣立马泛了上来,阿毛师傅提起闸板,“噗、噗、噗”,又黄又稠的大粪沿着粪口放进了粪船。友根伯毛估估一看就蛮蛮有数,自己这船粪足可以抵过人家两船,摇橹的劲头一下子大了木佬佬。

出来摇粪船的毕竟聪明人多,大家慢慢地也看出了门道。你送我也送,不就是土货吗,乡下人嘴巴里省点下来就什么都有了。于是拱墅、上塘的“大红袍荸荠”,临平的“紫皮甘蔗”,沙地里的“白头韭菜”别上了苗头,东西倒是多了,但效果却并不好,粪池还是那只粪池,自来水照样还得掺。友根伯知道:你送我送大家都送,其实等于白送,所以自己干脆还是不送拉倒。不过要想摇几船好粪回去,还得动另外脑筋。

我做城里粪

↑《耕织图》

70年代初,正是我体力最强、力把子最好的时候,不管掘地、挑粪、拉车、剥络麻还是抬石头,哪一样农活没有做过?可以说是八把椅子坐得转,样样生活拿得起,却唯独没有去城里“倒过马子做过粪”。当生产队长决定派我和阿明两人一道去“倒马子”时,自然是满口答应。能去做城里粪,这机会难得的。

这是友根伯牵的线,因为环卫处有一位老师傅请了病假,生活来不及做了,一时半会又调不出人,怕影响居民生活,让我们生产队派两个正劳力去顶替一段时间,工分补贴费由生产队解决。但却有个很优惠的条件:凡倒拢来的马子粪统归我们生产队,说白了就是用劳动力换大粪。但我们换回去的可不是“水货”,而是“真枪头”的马子粪、不渗水的“原汁货”,一担能抵好几担,一船能抵过好几船,介好的事情寻上门来,何乐而不为呢?

我们去做生活的地方是建国北路太平桥西河下一带,不过那时候习惯于把建国北路叫东街路。太平桥坐落在宝善桥与菜市桥之间的东河上,是座老的石桥。我们一大清早就到了,从东街路的巷口进去,翻落太平桥,靠左手的桥堍边有座公共厕所,厕所临河处是朝天的倒粪处,专供河里粪船接粪和上面倒粪放粪用的,我们的粪船就吊在下面。带班的叫祥官师傅,他姓陈,正在厕所边上的工具间里等我们,工具间里放着粪车、粪桶、扁担、料勺等家什,还有小板凳,看来也是他喝茶抽烟、洗脸洗手的坐落场,好比是个简陋的管理中心。

太平桥西河下这一带是老城区,老旧房屋多,住户多,但公共设施差,各种建筑杂乱无章。祥官师傅要我们先跟他做两天,熟悉一下环境,先帮他荡荡马子冲冲水,打个下手,顺便喊两声。这里的居民似乎与祥官师傅非常熟悉,看他挑着粪桶走来,不断有人跟他点头打招呼。不过等他粪桶担歇落,袖子捋起、放开喉咙朝着弄堂口:“倒——马子来!”这一声喊,他就只顾牢眼前的生活了。

这里住房拥挤人口多,人一多马子也多了,一路望过去,凡是宽敞点的地方,东一堆西一簇,全都摆满了各式各样的马子,真像是马子开大会。有老式的直口马子,腰鼓形有掼头的拎桶,搪瓷的高脚痰盂,看到还有人拎着马子出来,祥官师傅对我说了句:“去,帮我再喊两声。”这么多人看着我喊倒马子,心里还真有点发毛,张大了嘴巴,不知怎么就是喊不出来,想想实在挨不过了,勉强挣出一句“倒马子来”,连声音都在发抖,听得祥官师傅笑都笑煞,“慌啥西,再喊、再喊,倒字拖得长一点”。

祥官师傅不愧是老师傅,看他做生活像变戏法一样,真当味道好,马子像粘在手里似的由他摆弄。你看他右手拎起马子,朝左一旋,紧接着再往右一旋,左手掀开半只盖,然后将马子往粪桶口上一靠,脸孔别转头仰开,抬起右脚往马子底部一勾,粪水刷地一下顺势流进了粪桶,转手舀一勺水哧哧一荡,脚一勾倒掉,随手翻转马子盖,水一冲,用不了半分钟,一只马子就倒干净了。整个动作一气呵成,煞煞清爽,看得我们呆都呆煞。祥官师傅倒不以为然:这一片有几百只马子,都要在上午做完,是硬碰硬的“门板饭生活”,不结棍的话,哪里来得及?

事后,祥官师傅告诉我们:

“为啥拎起来要旋两旋?因为大便都沉在马子底里的,用力旋两圈它就旋松了,大小便溶在一起,倒的时候不会粘牢。还有一样蛮要紧,在马子倒出去的那一息,千万不要盯着看,脸孔别转头要仰开,免得粪水溅到面孔上。另外,手里生活要按规矩一道一道做清爽,但心里不好急,越急越乱。”

原来倒马子这行也有这么多诀窍,祥官师傅要是不讲,我们哪里会弄得灵清?

不过,隔行如隔山,我与阿明倒了两个月马子,学了两个月的手势,可真做起生活来,还是手忙脚乱、漏洞百出,要紧关头连马子盖都会掼在地下。每天回到家里,还没踏进门,老婆就把我挡在门外:“先把衣裳脱掉,介介臭的。”这真应了句老话:一行服一行,麻糍服砂糖。

岁月流逝,事隔多年之后,当年倒马子的往事,也难免淡忘,但有几件却记忆犹新。

记得沿太平桥河下往北走一段路,再向左转个弯有个大杂院,跨进门口的台阶,一路走去是墙门连天井、过道连台门,七转八弯要跨十七八道门槛,才能进到里面像天井似的一个墙圈,附近居民叫这个地方“十八道门槛”。祥官师傅交代,住在这里的都是“小八拉子”,老的老、小的小,这个马子集中点每天都必须倒干净,无论如何不能遗漏,如果有老人小孩拎不动,要上门帮一把。然而也有年轻的为了少拎几步路省点力气,也趁机把马子放在墙圈里,这就苦了我们,两只粪桶每次都倒得满满的,挑在肩膀上“筋骨”都做煞,而且为了不使大粪洒在过道里,要连跨十八道门槛,一口气挑到外面,虽说我力气不错,但撑到最后几步台阶时,实在有点摒不牢了。

需上门去倒的还真有。有幢墙门房子,厢房的楼上单独住着个老太太,年纪大了行动不便,这些年都是祥官师傅上门去为她倒的马子,现在轮到我们了。但走进去一看,我就慌了。这是间破旧的木结构老房子,有一很陡的木楼梯通到楼上的房间。上去一看,见老太太用的是直口老式马子,只能掇不能拎的那种,而楼梯下面恰恰是楼下这份人家的灶间,摊满了锅儿缸灶。见我是新来的,下面的主人不放心了:

“看你也是个新手,上头这只马子你吃不落倒的。介陡的扶梯光身一个人走走都要扶把牢,你掇了只马子怎么下得来?要是半当中有个闪失,马子里的臭污岂不全都淋在我的灶披间里,我一份人家还怎么烧饭吃啊!就算马子不倒翻,你也不能保证粪便不溅出来,反正我是肯定不会让你去倒的。”

这几句话语一掼,听得我心里发虚、脚胖骨发软。不过他说得一点不错,这老太太的马子我确实吃不落倒,没办法,只好回转去请教老师傅。

师傅请到,气氛马上就融洽了。祥官师傅把我领到楼上问了一句:“你晓得这部扶梯有几档?”我没有数过,当然说不出。“一共十六档,下次遇到,上楼的时候就要数好记牢。”说完就做起了示范:

“像这种木楼梯比较陡,所以身板要挺直,你看,右手劲道大,捏牢马子边,掇到腰里夹紧,底部稍稍翘开点,以防磕脚,然后深吸一口气,屏牢,左手搭住扶手,眼睛看脚下,数牢踏步档,前脚掌着力,中途不要停顿。”

不等说完,早已“嗒嗒嗒”一阵风似的到了楼下,脸不红气不喘,放下马子,才轻轻吐出一口气。楼下的住户连声说着“谢谢、谢谢”,忙着把香烟递了上去。想不到眼前这位貌不惊人的祥官师傅竟有如此功夫,真让人大长见识。别以为倒倒马子的人没花头,其实这碗饭也不是蛮好吃的,要是没有几招独门绝技还真对付不了呢。

前些日子我去东河边走了一圏。如今的东河两岸绿树成荫、景色秀美,河中画舫穿行,当年的景象荡然无存。见一老者正在散步,即向他打听旧事,他用手指一指:“喏,这里就是老底子的太平桥公共厕所的位置,介许多年份了,你倒还记得。”说完,朝我善意地一笑。

作者:沈树人

▼延伸阅读▼