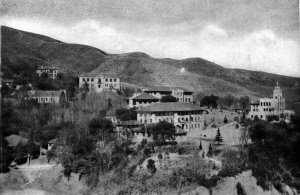

1940年之江大学全景

曾任之江大学校长的李培恩

知往鉴今,意在未来。都市快报与浙江省档案馆合作,在快报“漫阅读”周刊开设“档案时空”新栏目,梳理珍贵的馆藏档案,寻找浙江大地上的历史印记,发掘档案背后风云际会的历史事实。古人云:“抚今追昔,究论兴衰治乱之由。”视历史为包袱,则举步维艰;视历史为镜鉴,则智慧生发,耳聪目明,可观照现实,以照亮前路。

“之江,那是多么富有诗意的环境。山上的红叶歌鸟,流泉风涛;江边的晨暾晚照,渔家荧火,哪一件不使诗人悠然神往……”这是曾在之江大学就读的才女宋清如笔下的之江大学。

“这趟来本来是为杭州大学选址,可最好的校址被你们选了。”这是曾到学校参观的蔡元培对之江大学的评价。

位于钱塘江畔的之江大学,有着悠久的历史,优美的环境,办学成绩在当时全国名列前茅,有着夏承焘、倪惠元、廖慰慈等名师,培养出的学生有朱生豪、蒋礼鸿、宋清如、郁达夫等。这是一所怎样的高校?浙江省档案馆的馆藏民国档案能为我们揭开谜底。

档案索引

之江大学是由美国基督教南北长老会和差会联合主办的一所教会学校,也是中国的十三所基督教大学之一。其前身是1845年于宁波创设的崇信义塾。1911年正式在杭州秦望山成立,初名之江学堂,1914年改名为之江大学。该校历任校长有裘德生、王令庚、司徒华林、费佩德、朱经农、李培恩、黎照寰。他们采取西方优秀办学经验,重视学生的科学精神和职业素养培养,重视英语和体育教学,使之江大学名人辈出,办学成绩在全国名列前茅。1952年因全国高等学校院系调整,之江大学宣告结束。

浙江省档案馆该全宗档案共709卷,起止时间为1915年至1954年。具体包括:综合类的校董会会议记录和校图书馆发展计划等;组织人事类的学院组织大纲和同学录等;教学类的课程设置一览和学院教学大纲等;学生工作类的学生调查表和毕业生名册等;校刊类的《之大年刊》和《之江潮声》等;财会类的教职员工薪金表等。

之大学生英文水平极高

毕业生里有著名译者朱生豪

五四运动前后,中国正在轰轰烈烈进行着白话文运动。在之江大学,学生正在努力适应,不少人还梳着长辫子。可一旦走入这所学校,就会被严格要求学习英文,以便及时了解国际学术发展动态并和国际接轨。在浙江省档案馆馆藏民国档案中,可以查到当时学生的课程设置。入校后,所有学科都要主修国文和英文。英文系的课程则更广博,具体包括高级散文修辞学、报章杂志阅读、英文小说、英文论说、翻译、英国文学史、美国文学史等等。1933年从国文系毕业的朱生豪,后来能翻译莎士比亚全集,并被称为莎士比亚的中国知音,跟在之江大学的英文熏陶不无关系。

学校对英文学习要求高,也特别重视这方面的师资。因为是教会学校,校董事会经常邀请外籍老师来校任教,并每年选拔本校教师到国外学习以跟国际接轨。校长、教育家李培恩博士亲自教授经济学课程,并采用全英语教学,要求学生作业和考卷全部使用英文,对学生的作业和考卷用英文批改。不但改正作业和考卷中的错误,并对学生英文中的语法、词句错误、错字一一纠正。

李培恩还聘请翻译家、教育家林汉达。据英文专业学生回忆,林汉达初来上课时,学生们还嫌弃他不是外籍老师。可他一走上讲坛,一口流利的英文,立即让大家佩服至极。由他编写的初中和高中标准英语读本解放前就由中华书局印刷出版,解放后还被不少学校使用。林汉达翻译的狄更斯名著《大卫·科波菲尔》更是获得了叶圣陶的赞誉。

学校还特地举办一些英文方面的讲座和比赛以激发学生学习英语的兴趣。根据浙江省档案馆馆藏浙江文史资料记载,1927年的华东教会大学(金陵、东吴、圣约翰、沪江和之江)的联合运动会和英语辩论会就是在之江大学举办的。在1945年之江大学百年校庆时,林汉达还专门提议举行百年校庆英语演讲比赛,这份号召学生参赛的通知也保存在浙江省档案馆馆藏民国档案中。

在档案中,还可以看到之江大学与杭州外语教学研究会的许多来往信件,有邀请老师参加学习的,还有举办讲座邀请师生去听的。那时,学校之间的交流也多,浙江省档案馆馆藏其中一份信件中就显示,某场讲座的主讲人就是东吴大学的外籍教授讲《语音学》,讲座时还放映幻灯片等,感觉很吸引人。

因为对英语学习的重视,之大学生的英文水平普遍高于同类学校,大学毕业后与外国人交流基本上不存在问题,并能顺利阅读英文书刊。