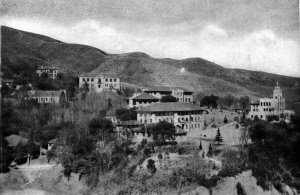

1940年之江大学全景

曾任之江大学校长的李培恩

知往鉴今,意在未来。都市快报与浙江省档案馆合作,在快报“漫阅读”周刊开设“档案时空”新栏目,梳理珍贵的馆藏档案,寻找浙江大地上的历史印记,发掘档案背后风云际会的历史事实。古人云:“抚今追昔,究论兴衰治乱之由。”视历史为包袱,则举步维艰;视历史为镜鉴,则智慧生发,耳聪目明,可观照现实,以照亮前路。

“之江,那是多么富有诗意的环境。山上的红叶歌鸟,流泉风涛;江边的晨暾晚照,渔家荧火,哪一件不使诗人悠然神往……”这是曾在之江大学就读的才女宋清如笔下的之江大学。

“这趟来本来是为杭州大学选址,可最好的校址被你们选了。”这是曾到学校参观的蔡元培对之江大学的评价。

位于钱塘江畔的之江大学,有着悠久的历史,优美的环境,办学成绩在当时全国名列前茅,有着夏承焘、倪惠元、廖慰慈等名师,培养出的学生有朱生豪、蒋礼鸿、宋清如、郁达夫等。这是一所怎样的高校?浙江省档案馆的馆藏民国档案能为我们揭开谜底。

档案索引

之江大学是由美国基督教南北长老会和差会联合主办的一所教会学校,也是中国的十三所基督教大学之一。其前身是1845年于宁波创设的崇信义塾。1911年正式在杭州秦望山成立,初名之江学堂,1914年改名为之江大学。该校历任校长有裘德生、王令庚、司徒华林、费佩德、朱经农、李培恩、黎照寰。他们采取西方优秀办学经验,重视学生的科学精神和职业素养培养,重视英语和体育教学,使之江大学名人辈出,办学成绩在全国名列前茅。1952年因全国高等学校院系调整,之江大学宣告结束。

浙江省档案馆该全宗档案共709卷,起止时间为1915年至1954年。具体包括:综合类的校董会会议记录和校图书馆发展计划等;组织人事类的学院组织大纲和同学录等;教学类的课程设置一览和学院教学大纲等;学生工作类的学生调查表和毕业生名册等;校刊类的《之大年刊》和《之江潮声》等;财会类的教职员工薪金表等。

之大学生英文水平极高

毕业生里有著名译者朱生豪

五四运动前后,中国正在轰轰烈烈进行着白话文运动。在之江大学,学生正在努力适应,不少人还梳着长辫子。可一旦走入这所学校,就会被严格要求学习英文,以便及时了解国际学术发展动态并和国际接轨。在浙江省档案馆馆藏民国档案中,可以查到当时学生的课程设置。入校后,所有学科都要主修国文和英文。英文系的课程则更广博,具体包括高级散文修辞学、报章杂志阅读、英文小说、英文论说、翻译、英国文学史、美国文学史等等。1933年从国文系毕业的朱生豪,后来能翻译莎士比亚全集,并被称为莎士比亚的中国知音,跟在之江大学的英文熏陶不无关系。

学校对英文学习要求高,也特别重视这方面的师资。因为是教会学校,校董事会经常邀请外籍老师来校任教,并每年选拔本校教师到国外学习以跟国际接轨。校长、教育家李培恩博士亲自教授经济学课程,并采用全英语教学,要求学生作业和考卷全部使用英文,对学生的作业和考卷用英文批改。不但改正作业和考卷中的错误,并对学生英文中的语法、词句错误、错字一一纠正。

李培恩还聘请翻译家、教育家林汉达。据英文专业学生回忆,林汉达初来上课时,学生们还嫌弃他不是外籍老师。可他一走上讲坛,一口流利的英文,立即让大家佩服至极。由他编写的初中和高中标准英语读本解放前就由中华书局印刷出版,解放后还被不少学校使用。林汉达翻译的狄更斯名著《大卫·科波菲尔》更是获得了叶圣陶的赞誉。

学校还特地举办一些英文方面的讲座和比赛以激发学生学习英语的兴趣。根据浙江省档案馆馆藏浙江文史资料记载,1927年的华东教会大学(金陵、东吴、圣约翰、沪江和之江)的联合运动会和英语辩论会就是在之江大学举办的。在1945年之江大学百年校庆时,林汉达还专门提议举行百年校庆英语演讲比赛,这份号召学生参赛的通知也保存在浙江省档案馆馆藏民国档案中。

在档案中,还可以看到之江大学与杭州外语教学研究会的许多来往信件,有邀请老师参加学习的,还有举办讲座邀请师生去听的。那时,学校之间的交流也多,浙江省档案馆馆藏其中一份信件中就显示,某场讲座的主讲人就是东吴大学的外籍教授讲《语音学》,讲座时还放映幻灯片等,感觉很吸引人。

因为对英语学习的重视,之大学生的英文水平普遍高于同类学校,大学毕业后与外国人交流基本上不存在问题,并能顺利阅读英文书刊。

巨鲸搁浅钱塘江边

之大教授立即搬回学校

五四运动时中国知识阶层大声疾呼要欢迎德先生和赛先生,就是民主和科学。其实,从之江大学建校之初,历届校长都特别注意培养学生的科学精神。

学校建有科学馆,并采购有大量的科学实验所需的仪器。物理课、化学课都有设备齐全的实验室。当时的学生常常穿着长衫马褂,头戴瓜皮帽在先进的实验室做实验。

在浙江省档案馆馆藏的民国档案中,可以看到之江大学大量的器械设备采购单。比如土木工程系采购的经纬仪就包括好几种类别,有美制、英制、德制、国制的,还有袖珍型的。平板测准仪和水准仪也是分好几种类别。这些仪器价格都不菲,馆藏民国档案中的一份《购运教育用品请领护照表》显示,为供学校机械工程实验用,需进口十八箱美国进口仪器及其零件,总计4145.6美元。这还仅仅是为一个系采购的一批物资的价格。

根据省档案馆馆藏浙江文史资料记载,1912年,为了让学生了解天文气象,之江大学还建了浙江省第一座天文气象台。天文望远镜及其他设备均从美国进口,是当时最先进的天文观象仪器,可惜在抗战中被日寇损毁。

不仅学校通过官方渠道采购,学校中的外籍人士也通过自己的渠道为学校采购科学仪器。省档案馆馆藏浙江文史资料记载,1905年秋,校长裘德生自美国度假回杭,带来不少实验仪器和设备,如爱克司光机、无线电报机、发电机引擎、气压表、显微镜等等。由于学校大力宣传科学知识,搞科学实验,举办通俗科学知识讲座,因而教学质量很高。

在课程设置上,之江大学也跟国际接轨,相关课程一律向国际看齐。比如在省档案馆馆藏民国档案中,有一份之江大学生物学系的课程设置,包括普通生物学、无脊椎动物学、有脊椎动物学、生物学技术、普通植物学、普通昆虫学、实用昆虫学、普通胚胎学、动物组织学、生理学、微菌学、生物学史与学说、遗传学、寄生动物学、比较解剖学、哺乳动物胚胎学、生物学书报报告和生物学专题研究共十八门课,跟国外大学的相关专业设置完全合拍,放到今天的生物系也不过这些课程。1934年夏,一头巨鲸搁浅在钱塘江岸边并死去,在之江大学执教的美国人、生物系主任马尔济教授,马上请来很多助手一起搬回,忍着恶臭用这条死鲸做了一套完整的巨鲸骨架,以供教学用。

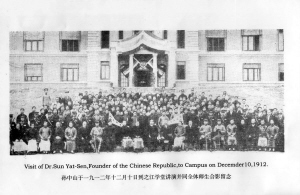

1912年12月10日,孙中山到之江大学演讲并与全体师生合影。

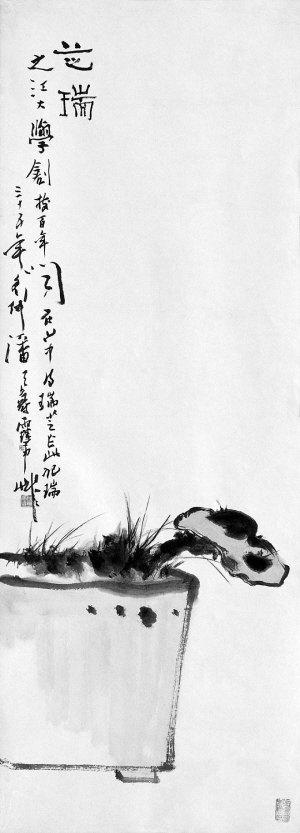

潘天寿为之江大学百年校庆所作的《芝瑞》。

建造钱江大桥时

之大学生直接参与施工

除了对学生的英文学习要求高,科学精神培养特别重视外,之江大学也特别重视学生的职业技能培养。他们不仅仅要求学生能闭门做学问,同时要求他们能根据社会需要掌握职业技能,以更好地为社会服务。

学校在学科设置上就充分考虑社会需要。在省档案馆馆藏民国档案中,可以看到之江大学课程设置时的出发点。比如土木工程系,校方这样介绍:“本校为适应吾国需要,训练专门土木工程人才起见,创办是系。教学方针及学程编制,重学理亦重实用,尤以切合吾国情形为主要。目前虽尚未分门类,将来为学生深造起见,拟于第四年级分为构造工程,交通工程,水利及卫生工程,土地测量等科以宏造就。”

就是这样的设置,到1938年,校方还是觉得不够,省档案馆馆藏民国档案中有一份院长室布告说:“本院因应国家之需要培植建设人才,自本学期起于土木工程外增设建筑工程课程……”可见,学校的学科设置处处考虑国家需要。

之江大学建筑系后来还成立了专门的公司,承接了校内外不少建筑项目的设计施工,并为学校创收,这跟今天的校办公司绝对有一拼。根据省档案馆馆藏浙江文史资料记载,1932年图书馆与科学馆先后落成,之大一些建筑的完成,土木工程系起了很大作用,他们工作认真负责,质量好,速度快。

另外,之江大学还特别重视学生的实习。省档案馆馆藏浙江文史资料记载,学校为了增加就业机会,教育系的学生常于课余到中小学兼课。为了安排学生到合适岗位实习和学习,校方经常要跟相关部委和企业联络。

在馆藏民国档案中,可以看到水利部发给之江大学的信件,就暑期安排毕业生实习的事宜,比如学生前往该部实习的旅费如何报销等进行详细协商。而大名鼎鼎的海军部江南造船厂,也跟之江大学有公函来往,协商机械工程系学生的实习事宜。

馆藏档案中还有一份铁路局发来的请学校安排学生来参观某项压气沉箱工程的时间的公函,因为学校不知道施工进展以及何时让学生去参观比较合适,铁路局就专门算好时间邀约学生前往。1935年建造钱江大桥时,经茅以升和大桥施工工程处同意,之大土木、机械系学生都组织去大桥施工现场进行实习,直接参与大桥的施工。

对学生来讲,实习是一辈子都难以忘怀的,大学教育是给学生的人生提供了最初的准备,也是给学生提供一些基本的训练,是工作前的启蒙。正是因为这样的培养,之江大学毕业的学生到了社会上各行各业,都广受欢迎。

钱塘江上划船比赛

就像牛津剑桥百年赛艇对抗

今天的高校都比较重视学生的体育,其实,之江大学在建校之初,就已经把体育提到很重要的位置了。

不仅建有体育馆,还有健身馆,后来还建了游泳馆。为了鼓励学生参加体育运动,还设有体育必修的学分。宋清如回忆说,1933年朱生豪从之江大学毕业,因缺少体育学分而属于特殊照顾,使他不敢戴上学士帽照一张相,因此省档案馆馆藏档案中找不到他戴学士帽的毕业照。

据曾在之江大学任体育部主任的张强邻之子回忆,为了增强学生体质和利用学校靠钱塘江的有利因素,学校还在钱塘江边建立船坞,学生在课余休息时间可以向体育部借取船桨参加划船运动。有时学生在江上比赛,你追我赶非常激烈,岸上哨子声、呼喊声交织在一起,很像英国伦敦泰晤士河上牛津和剑桥的大学生划船比赛运动。

另外,学生们在杭州市内的各种比赛中都有非常好的成绩,之大的足球队和篮球队也经常出征,除参加省市的一些比赛外还应邀参加华东各大学之间的校际比赛。不仅学生体育热情高涨,老师也积极参与。在省档案馆馆藏民国档案中,我们查到《之江校刊》上,经常登载学生的球队消息。其中有介绍一场校内的排球锦标赛:“除三院(文学院、工学院和商学院)参加外,另增教职员与女生两队,首场为教职员队对商学院,当由李(培恩)校长亲临行开球礼,并参加比赛一局,李校长击球极为有力,至女生队中之沈慧敏小姐更雄健不让须眉,各同学均赞叹不已……”可见,校长也积极参与体育运动,极大地鼓舞了学生的健身热情,连女生也巾帼不让须眉。

学校的游泳池也建得标准很高。1930年全国运动会因为找不到合适的场地,最后选择之江大学游泳池举行游泳和跳水项目。一所大学的游泳池能够举行全国运动会,可见设施有多高端。

中国第一个举行毕业典礼的高校

之江大学的规章制度也特别先进。比如它在国内大学中首先实行了学分制。这种制度在今天中国的大学中已经很普遍,学生要修满一定的学分方可毕业。可在1914年之江大学就已经率先实行。

在省档案馆馆藏档案中,可以看到不少课程的学分设置,不同系的学分要求不同,每学期的学分要求也不同。如果未能修满一定学分,学校可以要求补考,严重的可勒令退学。

导师制也是今天大学普遍采用的,不过多是在研究生阶段采用。可之江大学在本科生一进校就开始采用。1938年第一学期,之江大学响应部委号召,开始试行导师制。

在省档案馆馆藏民国档案中,有一系列关于导师制的文件。具体就是将所有老师的详细情况公示,然后通过学生选择和学校分配的方式,每位导师具体负责几位学生的学业、思想等。校长、教务长等都参与其中。

省档案馆馆藏民国档案中有《新闻报》针对导师制的相关报道:“为矫正现行教育之偏于知识传授、而忽于德育指导,及免除师儒关系之日见疏远……特参酌我国师儒训导旧制及英国牛津剑桥等大学颁发,规定导师制……将每一年级学生分为若干组,每组五人至十五人为限,设置导师一人,由校长指定专任教师充任之,校长并指定主任导师或训育主任一人综理全校学生训导事宜,导师对于学生之思想行为学业及身心,均应体察个性,施以严密之训导,及得正常之发展,以养成健全之人格……”参考的是中国旧制和英国牛津剑桥的制度,直接向世界一流大学看齐。

1922年起,该校还在全国高校中首次举行毕业典礼,让学生佩戴学士帽身穿学士服拍照。开始时,学生们还不能适应,你看看我,我看看你,然后哈哈大笑。后来成为一时风尚。今天我们很多高校学生毕业时还这样着装,应该了解在中国的老祖宗来自之江大学。

早在1946年

之大就迎来了百年校庆

今天的名校,都纷纷借百年校庆之机来宣传自己扩大影响,而在1946年,之江大学已经用过这招了。而且,是在1945年就已经建校一百周年了,简直是太牛的一所学校了。

1946年圣诞节,之江大学决定举行建校一百零一周年庆典(称百年校庆)。这时,刚刚经历了八年抗战,很多学校的生源都大量流失,可之江大学在战后凭借高质量的师资和先进的办学经验,迅速恢复元气。1946年春季学生只有200多人,到秋季就有了800多名学生。于是,当年的圣诞节学校的百年校庆格外热闹。校友从四方云集,为学校捐款捐物,添置图书仪器。省档案馆还藏有一封杭州市长周象贤在1946年6月23日写给之江大学校长李培恩的信,信的主要内容是祝贺之江大学百年校庆,送一镜屏表示祝贺。

当时许多名人如陈立夫、徐悲鸿、潘天寿等也都写有贺词或作画以示祝贺。潘天寿送的《芝瑞》一幅画,还跟当时之江大学在山中发现许多罕见的灵芝的事件有关,因为大家当时都觉得灵芝象征着吉祥,所以潘天寿画了这幅画。

经过百年校庆,之江大学的影响更大。不过可惜的是,解放后经过院系调整,这所学校宣告结束。

所幸,那所美丽的校园基本上保留下来了。如今的之江大学成了浙江大学法学院。2006年,“之江大学旧址”作为珍贵的历史遗迹,被国务院核准公布为第六批全国文物保护单位。今天我们走进校园,绿树后的红房子里,仿佛还响着当年的英文诵读声。

之大消失,但美丽留存。