年初有一天,我如往常般前往拱宸书院,即将抵达的时候,接到电话让我去参加一个会议。我正在通益路,倘若电话再早几分钟,就可直接从石祥路左转走丽水路。如今只好绕道。两种路线,以运河为参照,恰好是个“中”字。

等待通行的我,油然将“中”字与堵车和大运河关联了起来琢磨。

琢磨的结果是:没有大运河,“中”字就不完整。这是思考许久的问题,此刻豁然开朗。

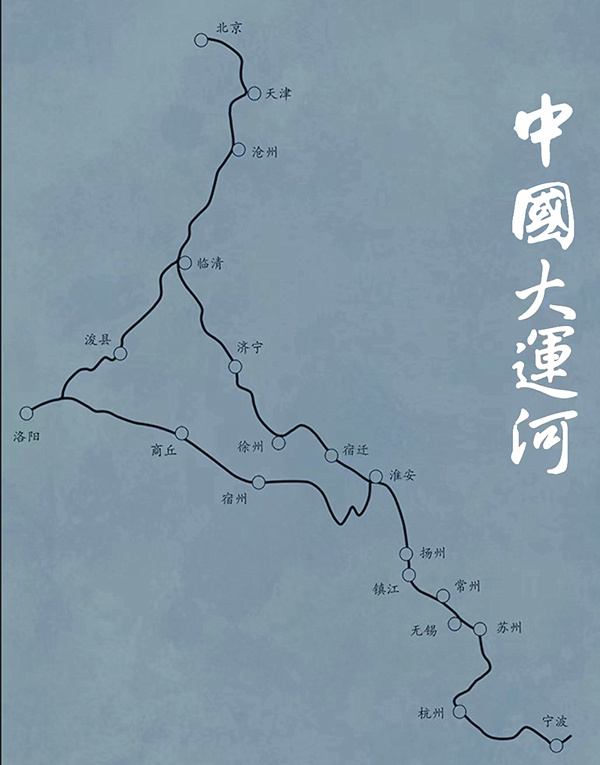

没有大运河,传统中国是否就难以统一,只是假设。但“中”字,形象地概括了中华民族曾经的生存空间。

二横是黄河与长江文明;

左边的竖,是世界屋脊、昆仑、沙漠的阻隔;

右边的一竖,是海洋;

中间的一竖,就是大运河——它像一根巨大的平衡木,平衡着资源不均的华夏大地;它又是东方大地上的澎湃动脉,不仅给了中国南北文化交流的捷径,也给了长江文明、黄河文明、草原文明和海洋文明沟通融汇的通途。

除了持续数个世纪有外国人对它的惊叹和叙述,它也早就受到国外科学家、水利专家和遗产专家的关注。

2013年8月第一期《拱宸》推出,8月27日,在杭州申遗办陈伟先生的帮助下,我赴北京采访赵云主任(时任中国文化遗产研究院文物保护工程与规划所世界遗产部主任、副研究员,2008年起参与大运河遗产保护规划、大运河申遗文本、大运河世界遗产管理规划编制工作)。

▲中国京杭大运河申遗成功

卡塔尔多哈第38届世界遗产大会现场

此际,正是中国大运河申遗的冲刺阶段。此番北京之行,我了解到当时国内外关于大运河遗产的一些故事和知识。

1994年,在加拿大国家公园管理局(Parks Canada Heritage)的支持主办下,有关专家会议向世界遗产委员会提交了《遗产运河信息文件》(the Information Document on Heritage Canals)。这一举动吸引了更广泛的国际讨论和更多专家的研究,于是诞生了影响巨大的研究运河的文件——《国际运河古迹名录》。

该名录,一是说明了运河能够作为文化遗产的特质和价值之所在;二是将世界上所能查到资料的各种各样的运河及运河的设施都做了梳理和评估,并给出价值定义。

在此背景下,国际专家给了中国的运河最高的分数。在这份评价里,中国的运河包含了隋唐大运河(东西大运河)、京杭大运河(南北大运河)。

▲卡塔尔多哈第38届世界遗产大会现场

然而,延续之久、距离之长、规模之大、均为世界之最,成长之复杂、贡献之巨大、影响之深远,堪称文明摇篮的中国大运河,却不是世界上第一条而是第八条被列入世界文化遗产的运河。

中国有句俗话:起了个大早,赶了个晚集。如今,我用它形容中国大运河的申遗历程。

这固然有时间的历时性因素,但某种意义上世界遗产大会就是地球村每年一度的文化集市,一个有着朴素文明敬畏和崇高仪式感的节日。

那么,为何古老的中国大运河在世界文化遗产名录的运河群中却是后起之秀?

要回答这个问题,不妨换一种问法:2014年以前我们拿什么去申请?

遗产文化是一种文化生态,也是生态文明的一种存续现象。因此,世界遗产名录也是文化生态群,各类世界文化遗产便是各种生态文明的存续示范。

1972年《世界文化和自然遗产保护公约》诞生。

1996年和1998年,法国米迪运河与比利时中央运河相继成为世界文化遗产。

2005年,联合国教科文组织将遗存运河和文化线路作为新的世界遗产种类。

从这三组事件的历时性可见,除了生态环境的原因,在其它各种原因之中,还有一个很重要的原因是,国际社会对文化遗产内涵的认识是一个逐渐扩展的过程。

外国运河同样经历过这种等待。

在世界范围内,没有一条运河比中国大运河更加复杂。理清其遗产资源,本就是极其浩繁、极其困难的工作,更遑论要说清其价值。

而不仅世界上对中国大运河的认识需要过程,中国对自己运河的认识也是如此。

曾经,中国的运河连自己国家的文保单位也不是。2006年,京杭大运河才成为第六批“国保单位”。这也揭示了在此之前,国内对自己运河的家底还不够清楚,对其价值和“突出普遍意义”还缺乏广泛的认识。

2007年6月21日,《人民日报》刊登了京杭大运河“扩容”更名为“中国大运河”进行申遗的消息,一时引来诸多争议、褒贬皆有的事件,即是最显性的一种注脚。表明大运河的概念,在当代国内,有相当长一段时间,京杭大运河比隋唐大运河要更容易被认识,很多人连隋唐大运河是怎么个情况都不知道。

对于北方,甚至有人认为运河曾经过他们生活的城市,只是一种传说。因为地表上没有任何东西,村庄的矮坡上坟墓错落有致,油绿的青草地上徜徉着不愁吃的牛羊——哪里有一点儿大运河的样子?即使有一点儿小水塘,也被认为跟大运河联系不上。直到考古和文献研究的结晶复盘了曾经的辉煌,他们才从遗址上为自己的家乡感到自豪。

对于南方,水网密布,哪条稍微像样一点的河道不曾有过梯航?因此,要说清楚哪一条是曾经的主干道,也不是那么容易的事。即便在申遗成功后,仍不乏把流经拱宸桥的河道误会成隋唐大运河主道的现象。

编辑《拱宸》的这些年,我始终认为,成为世界文化遗产,只是国人盘活中国大运河的一个小小的目标。

对大运河的保护和利用,根本目的或在于不仅要造福沿线近2亿民众的生活,更要使其成为中华民族伟大复兴的重要资源,顺带着为国际社会提供一种保护、传承、发展大型线性文化遗产的样本。

以杭州为例,千禧年之前,大运河的生态环境固然不好,但最初的治理和对大运河文化的重视,并非为了申遗。

即使后来有了申遗的曙光,第一目标仍是还河于民;即使申遗成功了,对大运河的研究和盘活的动静却是前所未有。

因为大运河上流淌的不仅有生活,还有天道;因为运河文化中不仅蕴含着运河通则国盛的历史规律,还包括许多中华民族的文化基因。

1993年秋天,大运河杭州段截污工程启动。

1997年拱墅区以最根本,最具有长远意义的方式——从梳理挖掘运河文化资源的角度邀请城市、运河研究专家们共同探讨这方水土未来的生存坐标。

1998年,拱墅区——提出“建设运河文化风景线”的构想。5月20日,拱墅区成立拱墅区杭州运河文化建设工程领导小组——先于大运河沿线各区县,将运河文化资源和区域经济、社会的全面发展关联在一块。

此后,杭州市与拱墅区所做的大运河的文章越来越多,范围越来越广,手笔越来越大。

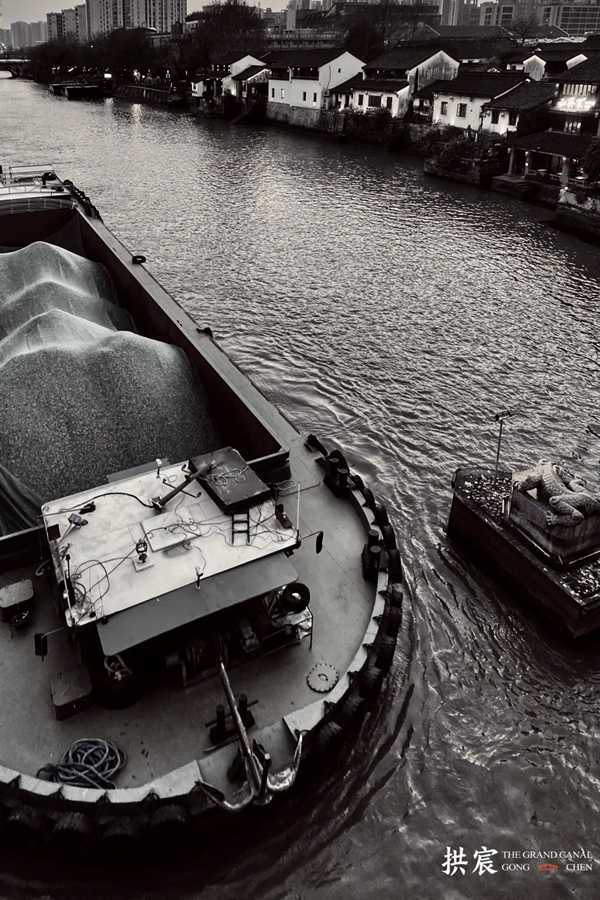

北马南船,江橹湖楫。以水包容一切,以水接天履地,以水擘画蓝图,以水夯实生存基座建设美好家园,正是江南水乡人的本性。

2014年4月11日下午,小雨,我走过拱宸桥,听到一位母亲对孩子说:“黄河是从荒山野岭里穿过的,运河是从繁华城市里穿过的。”

这种朴素的认知令我震撼,促使我立刻止足、回望、打量起那位年轻的母亲——很显然,她并非专门研究运河的人,但她的这一句话许多运河专家也说不出来,也令我感到汗颜。

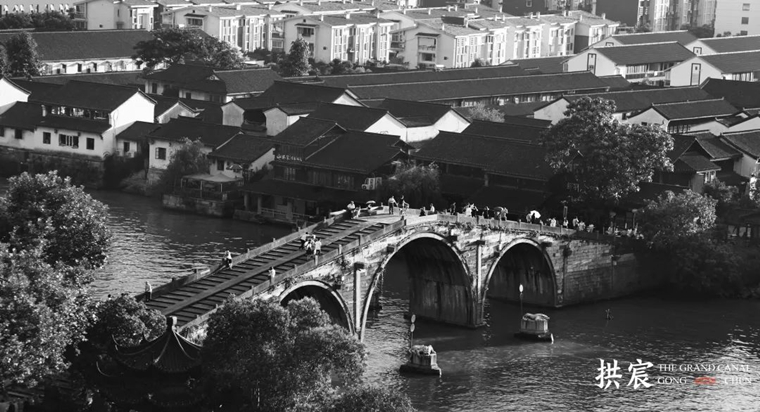

这是一句对中华文化和运河文化有基础认识,包容着多重时空,充满赞美的评述。迁徙和拓荒,失落与繁华,在这一刻有了象形的投影——人们行走在拱宸桥,上上下下。

这也是氤氲着水气,波澜不惊却充满张力和穿透力的朦胧诗句,历史与当下在拱宸桥下荡漾在了一起。

众所周知,世界文化遗产的申报和认定,是西式话语体系。

从米迪运河的申遗成功算起,到中国大运河的申遗成功,恰好十八年。

十八年,连称之为沧海一粟也有点夸张。然而,十八年,却也是中国大运河在另一种主流话语体系中从婴儿到成人礼的历程。

如今,大运河在中国,更是一个如日中天的热词。

而当我行走在拱墅这颗运河明珠的大街小巷,回顾申遗前发生于此域的运河故事,猛然发现杭州6个中国大运河世界文化遗产点之所以会有3个在拱墅实非偶然,更非是运气较好。

实际上,拱墅还有三个地方进入预备名单。分别为洋关遗址、小河直街和大兜路历史文化街区。尽管杭州极力向国家文物局的专家们推荐,但它们还是遗憾出局。

为此,2015年春天我专门采访曾就职于杭州申遗办而当时已调任桥西三大博物馆副馆长的陈伟先生,了解到它们出局的大致原因。

洋关遗址因为在杭州市二医院范围内,很多医疗设施没法撤掉,遗产环境整治难度较大,所以未获通过。

历史街区要成为遗产点,一般至少得是清末以前就形成气候,所以也是另外两地落选的原因。

深感遗憾的同时,我想或许还有两个原因。除了沿线各城市之间的预备遗产点竞争激烈的原因外,文化挖掘的不足也是短板。

事实上,对这片区域更深、更广、更全的文史挖掘和价值阐述乃在申遗成功之后。熟悉此地的人们,大多心里有谱,不必我来赘述。

申遗成功后,也出现了许多以大运河文化为背景的行业和城市联盟,运河文化似乎消弥了物理距离,让它们得以“天涯若比邻”。这种现象,我称之为运河邻里文化的新范式。

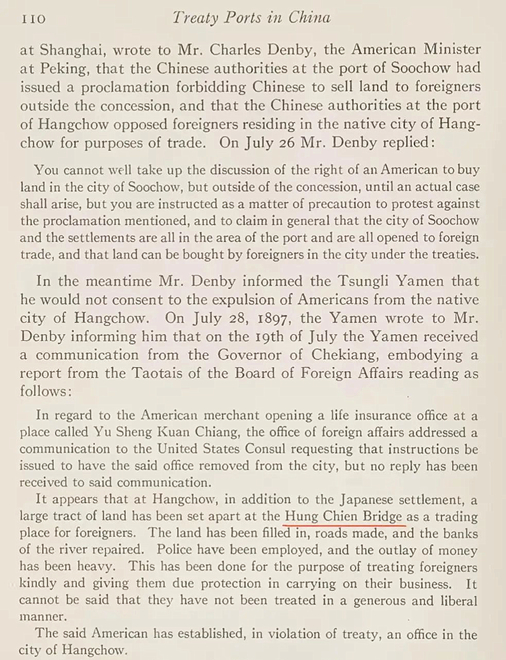

八年来,我一直在寻找外国人如何表述拱宸桥的历史文本。尤其半年来,我在这方面所做的探索胜过此前。

要把除了当代拼音法之外的拱宸桥的外文写法从弯弯曲曲的字母中论证出来,这一过程漫长而不轻松。

一是我不懂外语;二是星辰般的外语著作中哪些才可能隐含线索?即使隐含线索的,原著我也不容易得到;三是即便得到了,我只能借助翻译器一边阅读一边查找。

当然,在这一过程中,我也没有大海捞针的艰辛和绝望,恰恰有着海边拾贝的快乐与信心。

因为拱宸桥曾是杭州与国外的枢纽。因为外文世界里拱宸桥的写法是怎个模样这一念头,本身就充满了理想的趣味和随缘的坦然。

于是,找呗。

或许常在运河边行走的人,幸运会多一点吧。就在大运河申遗成功8周年之际,仿佛神授般,我幸运地找到了一本书(英文原著),幸运地在这本美国人写的1918年出版的书上找到了拱宸桥的另一种迄今国内未曾介绍过的英文写法,一种将汉语拼音英文化的写法:Hung Chien Bridge。

在这本谈论中外外交方面一些事件和问题的书中,作者以着更务实的态度,直接以拱宸桥为坐标,不像别的英文书那样以武林门为坐标(例如《Hangchow, the "City of Heaven"》By Frederick D. Cloud,1906出版)。

或许,在作者看来,1896年以来中外往来杭州者都在拱宸桥上岸下船,作为传统制度下的产物武林门只是近代中国逐渐在拆除的城门之一(此时杭州清泰门、涌金门、清波门、钱塘门已被拆除),而因外国通商场和大运河之故,拱宸桥在国际上已逐渐成为探寻运河南端和杭州的关键词。

或许基于对未来更加可识别的地理坐标的判断,或许还有其它原因,总之,作者选择了拱宸桥。

于是,也让我的现在,可以部分回答这样的问题了——当中国大运河与外国运河成为世界遗产意义上的邻里的时候,作为遗产点的拱宸桥,在国际语种层面,又有哪些邻里?

除了Hung Chien Bridge,还有熟悉的Gongchen Bridge和基于不同方言的汉语拼音外语化(民国汉语拼音)译名:Kon-zeu Ch'iao;Kung-ch'ên Ch'iao(根据北京话发音);Kon-zen K'iao(根据杭州方言发音)——(《Northern China, the valley of the Blue River, Korea》By Claudius Madrolle,1912年出版)。

从公元前 486 年秋天“邗沟”之凿成算起,中国大运河有 2508 年的历史。

从2014 年6月22日算起,中国大运河申遗成功8周年。

二者相较,中国大运河申遗成功的年数,恰好是中国大运河历史的零头。一百年内,它都是它的零头。多么好的缘分,一切都是水到渠成的样子,包括申遗的成功。

然而,没有温暖和艺术之街角的大厦,是不值得仰望的。

因为,文化遗产的意义之一,恰在于推动人类思索消失的部分为何会消失。

因为,中国大运河遗产的突出普遍价值在于保护和可持续发展的意义。

因为,申遗成功只是可能得以比肩先秦、隋、元开凿和疏浚大运河之开创性意义的历史时期所刚迈出的第一步。

后申遗时代,对中国大运河而言,保护好,是底线;传承好,需要面对现实;利用好,在于创新突围。面对现实,才能深刻理解保护的意义。创新突围,不仅要有视文化遗产为财富的认识,更得有对遗产本身的较真态度。而如果没有对保护的严格恪守,一切都只是移花接木和挂羊头卖狗肉。

保护好、传承好、利用好,不仅是立体、绿色、创造性盘活世界文化遗产大运河生态文明的航标,也是大运河能否保持生生不息之活力的生命警示灯。

坦率说,申遗成功8周年了,但我们对“保护好、传承好、利用好大运河”的奥义的理解还远远不到位。

倘若已然理解到位,就可以避免施工先行文化救急的现象,就自律减少只满足自己的表现欲和表达欲而忽略受体体验感的事例,就不会陷于数据的悖论而缺乏深度的人文思索,就能够在具体工作中警惕只有对标国际的胸襟而缺失保障本土特色的自信,就有勇气在津津乐道保留了多少东西的同时也向被摧毁的文化遗迹表示忏悔。

倘若已然理解到位,或许文还是文、旅仍在蹒跚,文旅不知何时能形成气候之忧才会少一些,打造世界级旅游产品这一盘活运河的第三个目标才可能越来越近。

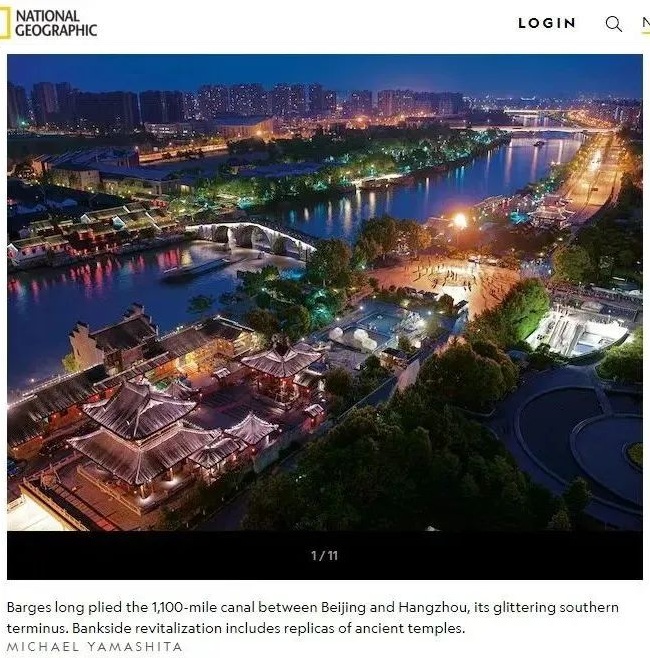

▲美国国家地理杂志图文报道

2014年6月23日一大早,我来到拱宸桥。

我走过拱宸桥,走过桥西直街。回想自己与大运河的缘分,最初的契机在于撰写《杭州桥》。

我从海边来到运河边,从读书时的课本到当前近在咫尺的生活与工作半径,我有种做梦的感觉。这种感觉,让我得以保持对大运河、对拱宸桥的陌生化。这种陌生化,让我得以保持对大运河、对拱宸桥的好奇,进而有了不断有新发现的可能。因此,从某种意义上说,我还不如一名游客。他们通过百度、通过道听途说的故事,就可以收获一次信心满满的旅程,就可以拍几张照片,往微信朋友圈一发,说一声老子来过了,世界便又少了一个陌生地。

而我始终诚惶诚恐,如履薄冰。

这是中国大运河申遗成功后的第一个早晨,天气很好,我在微信朋友圈里写下:“成为世遗后的首个清晨。除了惯例般的庆典,一切并无区别。这就对了。文化的力量在于浸润。”

▲诗人们在拱宸桥头庆祝申遗成功

但在申遗成功8周年的此刻,我认为这一说法错了。浸润只是对个体而言。此刻我想说:文化的力量,在于传播的力量。而良知与视野,深刻影响着传播手段的优劣。当然,前提是对于懂传播的人而言。

幸而,我是个不懂传播的人,所以能够没有野心地怀着理想安静于研究领域。

人活着,并不需要太过于关注时光的流逝。回想与这段河流的缘分,一月一月、一年一年,我用文字跟它们打交道,通过书籍和当地百姓的记忆。

我喜欢这种停停走走的节奏和似熟非熟的感觉。

当然,旅行也可以毫无目的,倘若你来过拱宸桥,恰好又遇见这文章。那么,听过也不必当真,看过即是了解。

作者:任轩

▼延伸阅读▼