《水浒传》有宋人说话和元人杂剧的底子,撷取生动的口语,保留了许多古代方言。书中叙事空间主要为华北地区,诸如“撒泼”“胡乱”“撩拨”“踉跄”“斗分子”“偷汉子”这些北方话语词比比皆是。又如“十字坡”“飞虎峪”“庾家疃”这类地名,一看就是北方村落。不过,书中也夹带不少江南吴语方言,尤其是杭州话。有研究者考证,作者施耐庵原籍江苏兴化,罗贯中为太原人,但以前传说二者均为杭州人。如胡应麟《少室山房笔丛》卷四十一:“元人武林施某所编《水浒传》,特为盛行。”(按,武林指杭州)郎瑛《七修类稿》卷二十三:“《三国》《宋江》二书,乃杭人罗贯中所编。”施、罗籍贯履历世人所知甚少,不过二人至少曾在杭州做官或灵活就业。从书里描写看,作者确实熟悉杭州话和这地方的山川风物,征方腊提及范村(今作梵村)、五云山、六和塔这类小地名,都能标示准确方位。

有趣的是,小说亦将一些江南物事混入北方地界。如押送武松的差役在十字坡村店被蒙汗药放倒,武松假装中招,都让店伙拖入后厨准备开剥——孙二娘见武松壮实,说是“好做黄牛肉卖”,那两个瘦的“只好做水牛肉卖”。这是叙事人的僭述,孟州村野妇人怎知水牛肉质不如黄牛,北方旱作地区哪见过水田耕作的水牛?作者不意间代入自己的见识,亦如行文中每每糅入各处方言——当然,很可能是袭用先前话本中的语句。

《水浒传》本身文白舛互,言语丰富而驳杂,作者就像燕青熟悉“各路乡谈”,或是有意杂以南北语汇,形成“南腔北调”的生趣。以前就有人注意到,这书里带有不少杭州方言,我阅读时遇上这类语句未免另有感触。吾家原非杭籍,少时徙居钱塘,在兹前后历时五十余载,日常体会杭人言语趣味,对照水浒语境自有心得,亦约略窥识语义之衍扩与归束。

《水浒全传》(全三册)

上海人民出版社1975年版

有几点需要说明:一、以下作为释例的一些词语,古时或为文言,进入杭人乡谈而成为方言;二、其中有些词语与其他吴语地区相通,不独杭州特有,但也是杭语;三、近世以来方言多与普通话并用,杭州话声腔自有变化,某些词语已趋消亡。

[菜蔬]

《水浒传》(以下引例皆取自百二十回《水浒全传》,即杨定见序本)写饮馔之事颇多,每每见用“菜蔬”一词,即杭语之称。如第二回,史太公安排王进母子饭食,“庄客托出一桶盘,四样菜蔬,一盘牛肉,铺放桌上……”又如第十一回,林冲在朱贵店里,“酒保去不多时,将来铺下一大盘牛肉,数盘菜蔬……”又,第二十回,刘唐来郓城给宋江送信,在酒店里说话。“叫大块切一盘肉来,铺下些菜蔬果子之类……”这几例中,肉食已单列,“菜蔬”似指蔬菜类(宋人周密《武林旧事》卷六有“菜蔬”一栏,所列薤花茄儿、藕鲊等皆为蔬菜腌品)。不过,“菜蔬”之名,未必专指蔬菜,再看以下数例:

第四回,鲁达到金老家中,父女陪饭。“春台上放下三个盏子,三双箸,铺下菜蔬、果子、嗄饭等物……”这里只说“菜蔬”,未明荤素。金家父女此际境况不错,家宴招待恩人自当酒肉俱备,这“菜蔬”应是菜肴的统称。后边提到的“嗄饭”亦为杭语(嗄,shà,杭语与“塞”同音),泛指日常下饭小菜。

第八回,林冲刺配沧州,上路前陆虞候请董超、薛霸喝酒,“酒保一面铺下酒盏,菜蔬、果品、案酒都搬来摆了一桌”。尽管未提鱼肉,但想贿请公差的“菜蔬”不会尽是素食。

第十回,“忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭……”

第二十一回,阎婆“收拾了数盘菜蔬,三只酒盏,三双箸,一桶盘托上楼来……”

第二十三回,宋江送武松,进了路边小酒店,“便叫酒保打酒来,且买些盘馔、果品、菜蔬之类……”

第九十回,戴宗、石秀进酒店吃酒,“酒保搬了五六碟菜蔬,摆在桌上”。

《晋书》(全十册)

中华书局1976年版

以上例句中,荤素不论,凡皆一语统称。“菜蔬”之名,并非宋代才有,更早见于《晋书·王湛传》,曰:“兄子济轻之,所食方丈盈前,不以及湛。湛命取菜蔬,对而食之。”王湛乃太原王氏一族,鼎食之家所言“菜蔬”,当不乏珍馐佳肴。

[筛(盪,旋)]

书中多有写到饮酒之事,有“盪”“旋”“筛”等专用语。筛,指斟酒,见《词源》释义。宋时采用发酵法做压榨酒,酒体含糟粕杂质,饮用时须用带网眼的器物过滤去除,故曰“筛”。发酵酒度数不高(高度酒系用蒸馏法,《本草纲目》卷二十二:“烧溜酒非古法也。自元时始创其法。”)适合温热饮用。古人烫酒称作“盪”,其器具叫作“旋”(又作“镟”),所以书中“盪”“旋”往往与“筛”间或使用。如:

第五回,“那庄客旋了一壶酒,拿一只盏子,筛下酒与智深吃。”旋,这里作动词用,亦即“盪”,指烫酒。

第八回,陆虞候请董超、薛霸吃饭,“三人坐定,一面酒保筛酒”。

第十回,陆虞候叫管营、差拨来李小二酒店吃饭,交代谋害林冲之事。“那跟来的人(富安)讨了汤桶,自行烫酒,约计吃过十数杯,再讨了按酒,铺放桌上。只见那人(陆虞候)说道:‘我自有伴当烫酒,不叫你休来,我等自要说话。’”

第二十一回,“[阎婆]又筛了一碗吃,旋了大半旋,倾在注子里”。(按,注子,古代酒器)

第二十四回,武松道:“嫂嫂坐地,等武二去盪酒正当。”

第二十九回,“那酒保去柜上叫那妇人舀两角酒下来,倾放桶里,盪一碗过来”。

第七十二回,柴进唤燕青:“你自去与我旋一杯热酒来吃。”

第九十回,许贯忠将燕青接到家中,“旋了一壶热酒,贯忠筛了一杯,递与燕青”。

“盪”“旋”用作烫酒,不见于现代杭语。但这个“筛”字,老杭州话是常用语,不但说“筛酒”,斟茶还说“筛茶”。杭州人家沏茶通常不用带筛孔的茶具,照样说“筛”。

[黄汤]

小说第十四回,当雷横面,晁盖佯称刘唐是自己外甥,一边责骂:“畜生!你却不径来见我,且在路上贪噇这口黄汤,我家中没有与你吃,辱没杀人!”说刘唐贪噇“黄汤”,亦是混入江南方言。用“黄汤”指代黄酒(绍酒),带嘲谑意,从前杭州妇人抱怨男人嗜酒,邻里间嚷嚷自家那口子见天“灌黄汤”。

黄酒是江南特产,宋元时期北方不出产这类酒。书中“黄汤”亦仅此一例,各处提到的酒类只是白酒(发酵法酿制的低度酒),可见以下数例:

第十六回,白胜挑着一副担桶过黄泥冈,军汉问桶里是什么,他说是“白酒”。

第三十二回,武松在白虎山村店吃酒,明说是“白酒”。

第三十六回,宋江与两个公人行到江州附近的揭阳岭,进酒店找吃的,店家(李立)说:“只有熟牛肉和浑白酒。”

第四十七回,钟离老人让石秀进屋吃饭,“筛下两碗白酒”。

第七十五回,阮小七和水手将十瓶御酒都喝了,“却装上十瓶村醪水白酒”。

不过,亦另有一处提到黄酒,是在南方江州(今江西九江)。第三十九回,宋江在浔阳楼上喝了一樽蓝桥风月,那就是黄酒。蓝桥风月,《武林旧事》有载录。

[掿]

“掿”(nuò)是古语动词,表示用手捏住或握持,如同北方话和普通话说“拿”“握”“捏”等。杭州话里,“掿”至今仍是最常用的动词之一。《水浒传》多见这“掿”字,如:

第四回,鲁智深练拳脚,“把两只袖子掿在手里,上下左右,使了一回”。

第五十八回,“宋江阵中,一将出马,那人手掿狼牙棍……”

第六十一回,“当下李逵掿双斧,厉声高叫……”又,“卢俊义大怒,掿着手中朴刀,来斗李逵”。

第六十三回,写李逵“手掿双斧,睁圆怪眼”。

第七十三回,李逵“手掿双斧,要奔城边劈门”。

第七十八回,董平“两手掿两杆钢枪”。

第一百七回,王庆手下袁朗出阵,“手掿两个水磨炼钢挝”。

[掇]

“掇”(duō),亦古语动词,有多义,如拾取、采撷、哄骗等。但杭州人说的“掇”,没有其他义项,就是指双手端物。《水浒传》亦作此义,如:

第五回,鲁智深埋伏在刘太公女儿房内,“智深把房中桌椅等物,都掇过了……”

第六回,鲁智深与瓦罐寺僧人抢粟米粥,“双手把锅掇起来”。

第十回,林冲“轻轻把石头掇开,挺着花枪,左手拽开庙门……”

第四十三回,李逵在山顶庙里找盛水的器皿,“面前有个石香炉,李逵用手去掇……”

第四十五回,说潘巧云与和尚偷情,约定以烧夜香为号,“老公不在家时,便掇一个香桌儿出来”。

第六十二回,董超、薛霸在客店里虐待卢俊义,“两个自洗了脚,掇一盆百煎滚汤,赚卢俊义洗脚”。

第七十五回,阮小七偷换御酒,叫水手“掇一瓶过来”。

双手端物为“掇”,古人诗中亦有,如南宋杨万里:“觉来一阵寒无奈,自掇胡床负太阳。”(《火阁午睡起负暄二首》)但据笔者所知,此义亦见于某些北方方言。

[搠]

《水浒传》中“搠”(shuò)字频频出现,有扎、刺、推、戳等义,多用于出刀出枪的动作。如:

第十回,“那富安走不到十来步,被林冲赶上,后心只一枪,又搠倒了”。

第十二回,“杨志霍地躲过,拿着刀抢入来,一时性起,望牛二嗓根上搠个正着,扑地倒了。杨志赶入去,把牛二胸脯上又连搠了两刀……”

第十三回,梁中书命杨志与周瑾比武,怕有伤损,去掉枪头,但以“枪杆厮搠”。

第十四回,雷横与刘唐斗嘴,“我若怕你,添个士兵来并你,也不算好汉,我自好歹搠翻你便罢!”

第十九回,林冲火并王伦,“去心窝里只一刀,肐察地搠倒在亭上”。

第三十回至三十一回,飞云浦至鸳鸯楼一节,武松刀起刀落多用“搠”字。

第四十三回,李逵沂岭杀虎,一连用了好几个“搠”字。

第五十二回,秦明战高唐州温文宝,“放个门户,让他枪搠进来”。

第七十九回,韩存保对阵呼延灼,“一个使戟去搠,一个用枪来迎”。

第九十二回,“褚亨见二人上城,挺枪来斗了十数合,被解宝一朴刀搠翻”。

第九十六回,五龙山对阵,倪麟被林冲“一矛搠中马腿”,翻下马来又被“一枪搠死”。又,孙琪被张清“搠中后心,撞下马来”。

第九十九回,宋军在绵山阻击北兵,“顾恺早被林冲搠翻”。

第一百九回,“李雄被琼英飞石打下马来,一画戟搠死”。

第一百十三回,“严勇在船上被阮小二一枪搠下水去”。

顺便说一下,《三国演义》写厮杀场面也用到这个“搠”字。如第十五回,太史慈酣斗孙策,“策一枪搠去,慈闪过挟住枪;慈也一枪搠去,策亦闪过挟住枪”。不过,三国写武人交锋更多是用“刺”或“斩”。

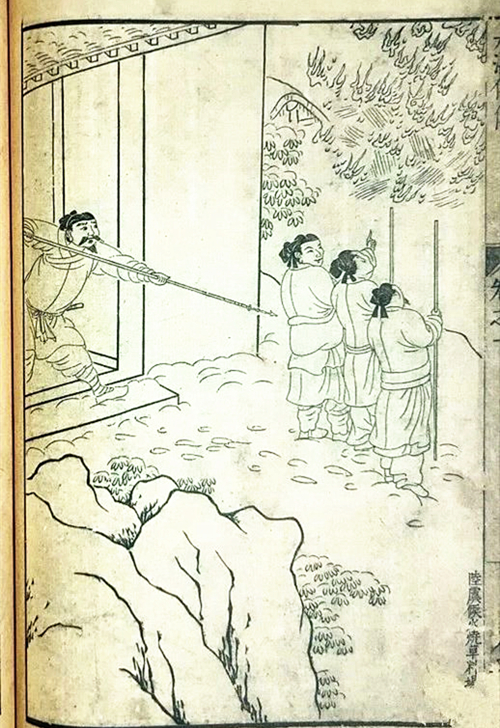

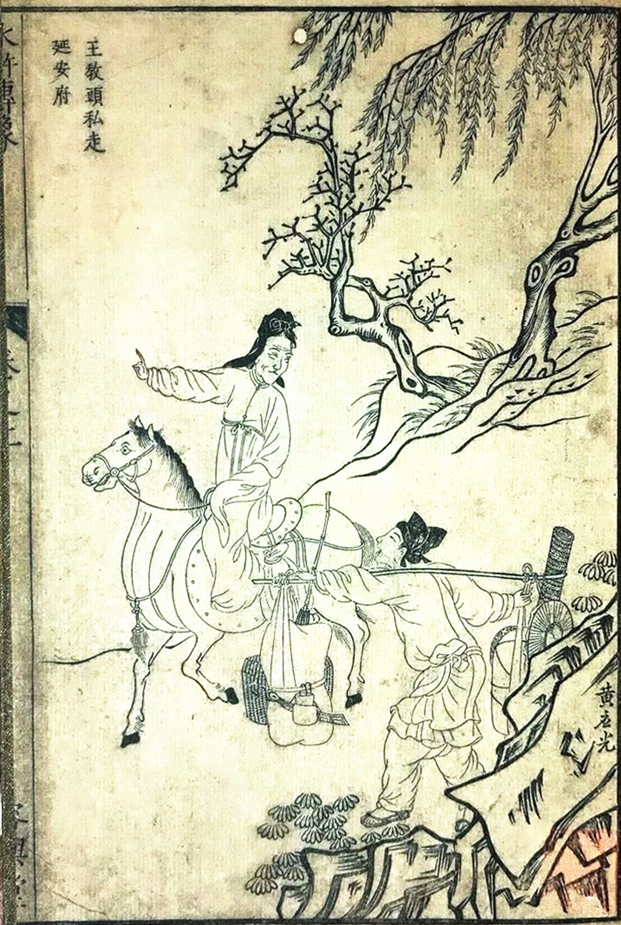

林冲一枪搠倒富安,《水浒传》明容与堂本插图

“搠”本是古语动词,杭州话里用处广泛,其义不限于动刀动枪。杭州人说“搠他一记”,如同北方话说“捅他一下”,多指暗中出手。但“搠”字在杭语中又表昂然挺出貌,形容某物凸出状则有“搠搠出”之语。《水浒传》亦有此抽象用法,第二十四回中潘金莲自称:“我是一个不戴头巾男子汉,叮叮当当响的婆娘……不是那等搠不出的鳖老婆!”此谓“搠不出”,是不见世面、不敢出头的意思,潘金莲夸嘴说自己不是那种窝囊女人。

[斫]

“斫”乃砍劈,亦为古语动词。从前杭州老辈人不说“砍”字,刀劈斧砍一律用“斫”,如“斫柴”“斫毛竹”。如被锐物伤着,则谓“斫伤”。《水浒传》偶尔用到这个“斫”字,如第三十二回,武松大战飞天蜈蚣道人,“让那先生两口剑斫将入来……”

[拍]

表示将某物掰开,杭州话通常说“拍”(倘是较有韧性的东西,说“拗”)。《水浒传》也有这用法,如:第二十七回,武松和两个押送公人在十字坡酒店吃饭,孙二娘去灶上取一笼馒头来,放到桌上,“两个公人拿起来便吃。武松取一个拍开来看了,叫道:‘酒家,这馒头是人肉的?是狗肉的?’”

武松取一个馒头拍开来看,《水浒传》明容与堂本插图

这个“拍”字,便是“掰”的杭语音转,读如pē(汉语拼音方案没有这个读音),音短促。有一点值得注意,杭语保留的古语动词许多是入声字,如本文说到的“掿”“掇”“搠”“斫”“拍”等。

[胡梯]

《水浒传》第七回,“胡梯上一个年小的后生,独自背立着,把林冲的娘子拦着……”又,“林冲立在胡梯上叫道:‘大嫂开门。’”这里说的“胡梯”,即楼梯,乃杭语习称。吴语区不少地方有这说法。

“胡梯”之名亦见宋人著作,如洪迈《夷坚志补》卷十五“雍氏女”条:“凡有所需,如言辄至。若会宴亲戚,则椅桌杯盘,悉如有人持携,从胡梯而下。”古人诗文中带“胡”字的名物多来自北方游牧民族,如“胡马”“胡服”“胡床”“胡笳”等,但楼梯曰“胡梯”,实与北地胡人无关。此名疑为“户梯”讹写,或即“扶梯”之吴语音转。洪迈虽非杭人,但几度入朝,居杭多年,应熟悉这类日常俗语。

《水浒传》凡提到楼梯,一概称“胡梯”。另如以下数例:

第二十一回,唐牛儿来找宋江,“入到胡梯边,听得阎婆在楼上呵呵地笑”。

第三十一回,血溅鸳鸯楼一节,“武松在胡梯口听”。又,“武松却闪在胡梯边”。

第五十六回,时迁盗甲,埋伏徐宁家中,“那个梅香开楼门,下胡梯响”。

第六十九回,李瑞兰道:“却才上胡梯,踏了个空儿……”

[咭咶]

咭咶(jī huài),杭州话指唠叨,或有抱怨的意思,近乎北方话说“唧唧歪歪”。《水浒传》亦有此语。如:第八回,林冲被押往沧州途中,因棒疮行走艰难,颇有抱怨。董超道:“你自慢慢的走,休听咭咶。”

[阿叔,阿嫂]

称谓前冠以“阿”字,乃吴语区方言特色,杭州话自不例外。《水浒传》亦窜入这种用法,如:

第十七回,何涛的弟弟何清来家,何涛妻子称之“阿叔”,何涛则称嫂子为“阿嫂”。

第五十八回,鲁智深问林冲:“洒家自与教头沧州别后,曾知阿嫂信息否?”

[荡]

江南许多地方称池沼水塘为“荡”,如旧戏里有黄天荡(韩世忠阻击金兵之处,在南京与镇江之间)。杭州地名亦有古荡、南荡、白荡海等。不过,杭人嘴里“荡”“塘”同音,二者应该有区别,实际上容易混为一谈。这类内陆大小水面,北方曰“湖”,曰“泊”,曰“淀”,曰“泡”,但《水浒传》说到梁山泊周边的湖汊,偏是以“荡”名之。如第二十回提到“石碣村湖荡”,又有“芦花荡”之称。又如第七十九回,高俅率兵杀向梁山泊,“看看渐近金沙滩,只见荷花荡里,两只打鱼船……”

[捻泛]

书中第二十一回,唐牛儿佯称知县要找宋江,阎婆拦住宋江不让走,说:“押司不要使这科分。这唐牛儿捻泛过来,你这精贼也瞒老娘!”这里“捻泛”一词比较费解,《辞源》和陆澹安《小说词语汇释》均释为“暗示”,未免望文生义。

《小说词语汇释》陆澹安著

上海古籍出版社1979年版

其实,“捻泛”略近于北方人说“惹”的意思。“惹”,杭音读如nià,与标准音相去甚远(汉语拼音方案没有这个读音)。但杭语之“惹”不只指招惹。这个方言词带有复杂暧昧的能指链,很难迻作普通话。它既是普通话所说“惹不起”的“惹”,也有沾染、引发(诱使)、挨近、借故混入等义,作主动态也作被动态。譬如,前楼着火殃及后楼,便说是“火头惹过来了”。又如,某人跟某事没什么关系,可他偏要凑入,杭州话说法是“他硬要惹进来”。杭州人说“惹”,容易拉长音,唇齿间带出音缀,听上去如“捻泛”。

[奢遮]

《水浒传》多见“奢遮”一词,《辞海》《辞源》释义略同,都有出色的意思。陆氏《小说词语汇释》有两个解释:一曰大,一曰能干。其实,此即杭语“煞招”一说,本义为厉害、过硬,引申为非同一般乃或超群出众。不过,很难说“煞招”是“奢遮”的音转,还是这个词语本身来自杭语。书中有如下例句:

第十五回,阮小二说:“晁保正敢有件奢遮的私商买卖,有心要带挈我们。”

第二十二回,“柴进笑道:‘大汉,你不认的这位奢遮的押司?’那汉道:‘奢遮,奢遮,他敢比不得郓城宋押司少些儿!’”

第三十五回,石勇说到宋江,便道:“这一个又奢遮!”

第三十六回,混江龙李俊在岭下等候宋江,说是“等个奢遮的好男子”。

第九十三回,李逵梦闹天池,救了一女子,其母说:“将军在宋先锋部下,又恁般奢遮,如不嫌丑陋,情愿把小女配与将军。”

[盖老]

书中第二十四回,西门庆问起潘金莲的老公,王婆说:“他(她)的盖老,便是街上卖炊饼的武大郎。”

《辞源》曰:“宋俗称女子之夫为盖老。”陆澹安《小说词语汇释》亦释为“丈夫”(含有轻薄的意思)。所举例句均为上述一条。旧时妇人没有经济来源,以丈夫为依靠,故有“盖老”一说。不过,杭州话所称“盖老”不仅指养家男人,亦有靠山、后台的意思。

其实,“盖老”之“盖”,应是“戤”字。戤,《辞源》释义为抵押、倚靠。这应是吴语用词,过去上海话杭州话都有“戤得着”“戤伊(他)牌头”“趁机戤一脚”这些说法。

[道儿]

“道儿”,杭州话常用语,指门道、道行,亦泛指社会(江湖)经验,引申为套路。《水浒传》多指套路,有以下数例:

第二十四回,“看官听说:但凡世上妇人,由你十八分精细,被人小意儿过纵,十个九个着了道儿”。

第三十六回,“三个人亦头吃,一面口里说道:‘如今江湖上歹人,多有万千好汉着了道儿的。’”

第五十四回,李逵道:“哥哥不知我去蓟州,着了两道儿,今番休撞第三遍。”

[肥䐛䐛]

“䐛”字不常见,字书上标音dā,杭语念tā。《汉语大字典》:䐛,同㿴,宽皮貌。《玉篇·皮部》:“㿴,宽皮儿。”杭州话形容肥胖常用这说法。《水浒传》仅见一例:

第二十五回,郓哥见了武大郎,开口便道:“这几时不见你,怎么吃得肥了?”后文则形容为“肥䐛䐛地”。

[家生]

吴自牧《梦粱录》介绍南宋杭州街市,有“家生动事,如桌、凳、凉床、交椅、兀子”等语(卷十三“诸色杂货”)。“家生”即器物、家具,亦指干活的工具或武人所使器械,“动事”泛指日常应用器具。这是吴语区通行说法,如同北方话所说“家什”。杭州人说“家生”,习惯模仿吴门声腔,发音如gā sāng。书中有这样几例:

第二回,史进不肯务农,“只要寻人使家生,较量枪棒”。陆氏《小说词语汇释》以此句为例,将“家生”释为“武器”,固然不错,但此语不仅指刀枪棍棒。另如:

第二十九回,武松到了快活林,见蒋门神的酒店里,“一壁厢肉案、砧头、操刀的家生”。这里“家生”指肉案刀具等。

第三十八回,戴宗对酒保说:“却才鱼汤,家生甚是整齐,鱼却腌了,不中吃。”此句所称“家生”,指盛鱼汤的餐具(前文上菜时,宋江称赞“端的好整齐器皿”)。

[讨野火]

从前杭州人将寻衅滋事称作“讨野火”(野,读如yǎ,杭音同“夜”,或以为“讨夜火”)。《水浒传》亦有这说法:

第二十九回,蒋门神的娘子骂武松:“这厮那里吃醉了,来这里讨野火么!”

第四十六回,时迁偷鸡,杨雄、石秀与店家争执,店小二笑道:“客人,你们休要在这里讨野火吃!”

陆氏《小说词语汇释》将此释为“找麻烦”,未确。

[隄备]

“隄备”,即提防、防备,旧时杭州习语。《辞海》《辞源》都未收“隄备”这个词。隄,同堤,本义为拦水的土坝。杭人以“隄备”表预防之义,原初或与水患有关。

《水浒传》有不少地方用到“隄备”这个词,这里略举数例:

第四十一回,梁山众人劫法场后,在穆弘庄上整顿军器枪刀,打点船只,继而说“隄备已了”。后文薛永自江州打探消息回来,又说“城中甚慌,晓夜隄备”。

第四十七回,宋江带人打祝家庄,石秀说:“如今哥哥许多人马到这里,他庄上如何不隄备?”

第四十八回,杜兴对宋江说:“要打祝家庄时,不须隄备东边。”

第四十九回,孙立与解珍解宝等奔袭毛太公庄上,毛家父子正在庆寿饮酒,“却不隄备”。

第五十二回,高廉作妖法,击退梁山人马,宋江分寨扎营,“隄备再来劫寨”。

第五十五回,晁盖传令:“保守滩头,晓夜隄备。”

[回]

“回”是多义字,《辞海》《辞源》都列出多个义项,却不包括《水浒传》里这一种用法:

第四十六回,扬雄、石秀在祝家店吃酒,见堂檐下插着许多朴刀,石秀想买一把,与店家道:“与你些银两,回与我一把朴刀如何?”

第五十七回,呼延灼折了人马,独自夜投村店,吩咐酒保去村里“回一脚羊肉”,再去“回三斤面来打饼”。

这两例中的“回”,是杭州话及某些吴语区方言的说法,指从别人(非指商家)手里转买某样东西,如同北方人说的“匀”(如谓“你匀一件给我”)。

江蓝生《魏晋南北朝小说词语汇释》有“回换”一条,“回”作交换义,说到古人有“回易”“回博”“回买”等用法,亦见张惠英《吴语劄记》之二(《中国语文》1984年第4期)。

[晓得]

不用解释,北方人都明白此语表示知晓、懂得。但作为习惯用语,“晓得”大抵行于吴语区。但,《水浒传》亦用到这个词,如第一百六回,“段二本是个村卤汉,那晓得什么兵机……”

[跌仆]

第一百八回,征伐王庆时,萧让、裴宣、金大坚落到荆南守将梁永手里,三人不肯下跪,梁永吩咐手下动刑,“军汉拿起杠棒便打,只打得跌扑,那里有一个肯跪”。

“跌扑”是跌倒爬起的动作反复。杭语中尚另有一义,即形容忙碌或不安生的样子,如谓:“这伢儿跌扑”。

[火杂杂]

“火杂杂”(杂,杭语读如zē,音短促)形容急躁、冲动吓人的模样。书中有这样两例:

第十九回,“林冲把桌子只一脚踢在一边,抢起身来,衣襟底下掣出一把明晃晃刀来,掿得火杂杂”。

第一百十五回,“李逵火杂杂地,掿着双斧,立在马前”。

《小说词语汇释》将“火杂杂”释为“十分紧张的样子”,意思差了很多。

[儿字缀]

儿字缀作为一种特殊构词法,是杭语最明显的特征。拿“儿”做字缀,由宋室南迁自北方中州音演化过来。九百年前金兵攻陷汴京之日,迁徙至杭州(临安)的不仅是朝廷和官府,还有大量逃离中原故土的士农工商,那些北方人口带来的儿化音,以官话声腔影响了杭州本地口语。儿化本是北方人卷舌发生的音变,念轻声,书写中并不单独写出“儿”字。土著杭人逮着儿化声调,以为官话非“儿”不可,苦于学不像卷舌的音缀,总将“儿”的轻声念作音节分明的单字。于是,许多名词乃至名词化的动词、形容词纷纷缀上个“儿”字。

王教头挑了担儿私走延安府,《水浒传》明容与堂本插图

一部《水浒传》,带儿字缀的语词不遑细数,这里胡乱检述数例:

王教头挑了“担儿”私走延安府。武大挑了“担儿”卖炊饼。史进“帽儿”下裹了头巾。鲁达挥动“醋钵儿”大小拳头,打得郑屠脑子里“磬儿、钹儿、铙儿”一起响。走近五台山市镇,远远望见“酒旗儿”。那边十字坡溪边柳树上挑出个“酒帘儿”。杨志卖刀插了“草标儿”。黄泥冈上来了七辆“江州车儿”。何清从招文袋内摸出一个“经折儿”。郓哥提了“篮儿”卖“梨儿”。宋江杀惜跑路,戴了“毡笠儿”(武松扮行者却是摘了“毡笠儿”)。蒋门神让武松揍了,自唤了一辆“车儿”赶紧跑路。潘巧云趁老公不在家,掇一个“香桌儿”出来。王文德笑话董平未闻十节度使大名,说是“瓶儿罐儿”也有两个耳朵……还有,书中说到酒店茶馆的阁子(包厢雅座),多半都称“阁儿”。

二〇二三年九月十八日整理,十月二十日修订

作者:李庆西,《书城》杂志执行编委,祖籍山东乳山,1951年出生于大连。1957年随父母迁居杭州。至1966年,在杭州完成小学与初中学业。学校地处城郊,设施简陋,教学水准或是不差于其他学校,但条件受限课外阅读甚少。1969年4月,作为知青去黑龙江香兰农场务农。前后九年,主要在农田劳作,曾短期担任农场中学教师、干校教员和机关宣传干事。知青时期,开始接触中外文学书籍。四十年来从事文学创作与批评,著有小说《不二法门》《小故事》《大风歌》,评论随笔集《文学的当代性》《寻找手稿》《话语之径》《闲书闲话》等,以及古典小说研究专著《老读三国》《三国如何演义》《水浒十讲》。

▼延伸阅读▼