如果要用文学体裁来比拟杭州,散文或诗歌一定会被提起,比如说,杭州是一首诗,美而不艳,雅而不俗,让人回味无穷;杭州也是一篇散文,淡淡几笔,万象俱生,惹得人们心旌摇曳。

然而,鲜少有人会用小说来形容杭州。的确,纵观整个中国文学史,杭州与小说的缘分确实也浅。

文学与城市之间、作家与城市之间一直存在着非常迷人的联系。在中国现当代文学史上,我们熟知老舍的北京、巴金的成都、张爱玲的香港、王安忆的上海、池莉的武汉……似乎,唯独缺了杭州。当然,许多作家写过杭州,特别是在现代文人的作品中,杭州的景与物、人与事常常成为描摹的对象或情感的寄托。但是,这些作品中的“杭州”常以山水特别是西湖美景出镜,而这些作品的体裁也常是散文或诗歌,能纳入文学史的大作、力作并不多。因此,有人说,杭州是现当代文学史上的“失踪者”。

“失踪者”的说法值得商榷,但是,在小说的语境中,杭州的确如害羞的姑娘,鲜少露出真容。不过,仍然可以在部分当代作家的小说中发现杭州的存在。

与杭州情感联系最密切的当代作家非王旭烽莫属了。从《南方有嘉木》到《望江南》,再到以西湖十景为题的十部爱情小说,王旭烽以壮阔的笔触和细腻的描写,一次次让杭州成为小说世界的主角。

《茶人四部曲》以茶叶世家几代人跌宕起伏的命运为主线,描绘了一首有关茶人精神的交响曲,杭州这座城市始终立于文字之中。在王旭烽的妙笔之下,人事起起伏伏,往事山回路转,留下的是一个人的一生,一个家族的过往,也是一座城市的命运和一个民族的历史。王旭烽的精妙之处在于,她把对杭州的理解和经年累积起来的感情全部投入到了书写之中。因此,阅读她的小说,仿佛打开了杭城某个家族的相册,每一帧的相片都在无声地讲述着悲欣、变迁与荣光。在《望江南》中,王旭烽对杭州的炙热情感达到了顶峰,她以对人物的细致刻画和对事件的戏剧化设置,把茶人茶事与荡气回肠的大时代紧密相连,她的茶盏中,倒映着杭州的山水、古典的文墨和时代的风度。

城市文学不是写城市,而是写“我”的城市。写作者长期居于某座城市,是书写城市的情感基础。著名作家艾伟长居宁波数年,他早年的小说多以“永城”为背景——此处的“永”与宁波的简称“甬”同音。2015年,艾伟迁居杭州,经年之后,“杭州”出现在了他最新的长篇小说《镜中》之中。书中,庄润生的妻儿发生车祸的地点在“虎跑路进入钱塘江大桥的拐弯处”,庄润生与情人约会的地点是龙井村附近的一处茶庄,庄润生的建筑事务所位于钱塘江边的文化创意园区,庄润生妻子易蓉的老宅在运河边……带着杭州符号的生活场域频频出现,城市成为了作家感官体验与心灵活动的特殊寄放场所。在寻访、徘徊、失落之中,作家与城市相视一笑,精神世界与现实世界也达成了和解。艾伟自述,这是他在小说中首次书写杭州,《镜中》是一部献给杭州的赞美诗。

作家葛亮在他的“中国三部曲”第二部《北鸢》中也对杭州着墨颇多。葛亮的爷爷葛康俞先生早年就读于国立杭州艺专,这部以家族史为背景的长篇小说自然地无法离开青春故土杭州了。《北鸢》的写作气势磅礴,场景辗转大半个中国,杭州故事的出现仿佛清风拂面,为大时代的鸣唱带来了温柔又明亮的注脚。读者也能在葛亮的叙事间领略一百年前杭州的风采。文学中的城市以“再现”的方式隐秘地透露着知识、历史与文化的昨天,因为文学的力量,城市开始呈现自己的意义与价值。

不过,在小说中渗透进一座城市的空间符号与时间标记,是不是就能创造独属于这座城市的文学?假设,很多小说抽离了这些有关城市的符号,城市与文学的关系是否成立?细想,小说的内容依然成立,但是,情感指向上可能就有了偏差。当然,如此理解小说与城市的关系,未免苛刻,毕竟,文学与城市的关系始终多元。

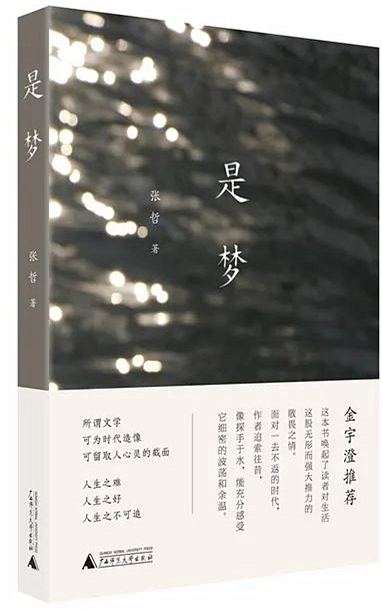

然而,读老舍的《骆驼祥子》,立刻知道这写的是北平的故事,读金宇澄的《繁花》,马上便知这是一部上海小说。可见,文学的要素以外,语言的运用也在成就文学与城市的永生。如今,更年轻的写作者开始了这样的尝试。2018年,杭州青年作家张哲出版了一部长篇小说《是梦》,介绍里说,这部小说“描写了20世纪80 年代至今中国市民社会的一段历史,也再现了杭州曾经的风物、山水、方言和旧的生活方式。”在文学式微的当下,这部小说并未引起过多的重视,当然,其中一定有作者写作意识与文本内容的原因,也有宣发力度的问题。但是,这部小说仍然为我们提供了一种阅读杭州的方式。小说中,迈着小碎步般地夹杂着杭州方言的语言,无处不在的杭州地名与民俗,似乎都在提醒我们,这里的一切属于杭州。作者张哲是土生土长的杭州人,他见证了熟悉的逼仄的城市一点点壮大直到陌生,也见识了人情冷暖的变迁与世事无常的无奈,他的写作是一种自发的“为杭州书写”。

当“为杭州书写”成为本能,一定会有更多生活于此的作家和写作者创作更多属于杭州的文学作品,特别是小说作品。城市承载着我们的过去、现实与未来,以无声无息的方式延续自己的风华,而文学则将以想象与创造的方式永固这种风华。

作者:沈烨,本文刊登于《杭州》杂志2024年第3期

▼延伸阅读▼