——十月杭州、衢州两场“钱报读书会”专访侧记

潮新闻讯 这个十月,李敬泽后半个月几乎全在江南。从武汉“长江文学周”飞到杭州“文澜奖”,从南京“凤凰文学之夜”飞到衢州“春风童书奖”……

作为春风悦读榜12年的评委,李敬泽每年都到杭州见证这一奖项的颁奖,并发表总结演讲。对李敬泽来说,回到钱塘江畔,就是回家。回到杭州、衢州参加活动之际,他参加了两场“钱报读书会”。

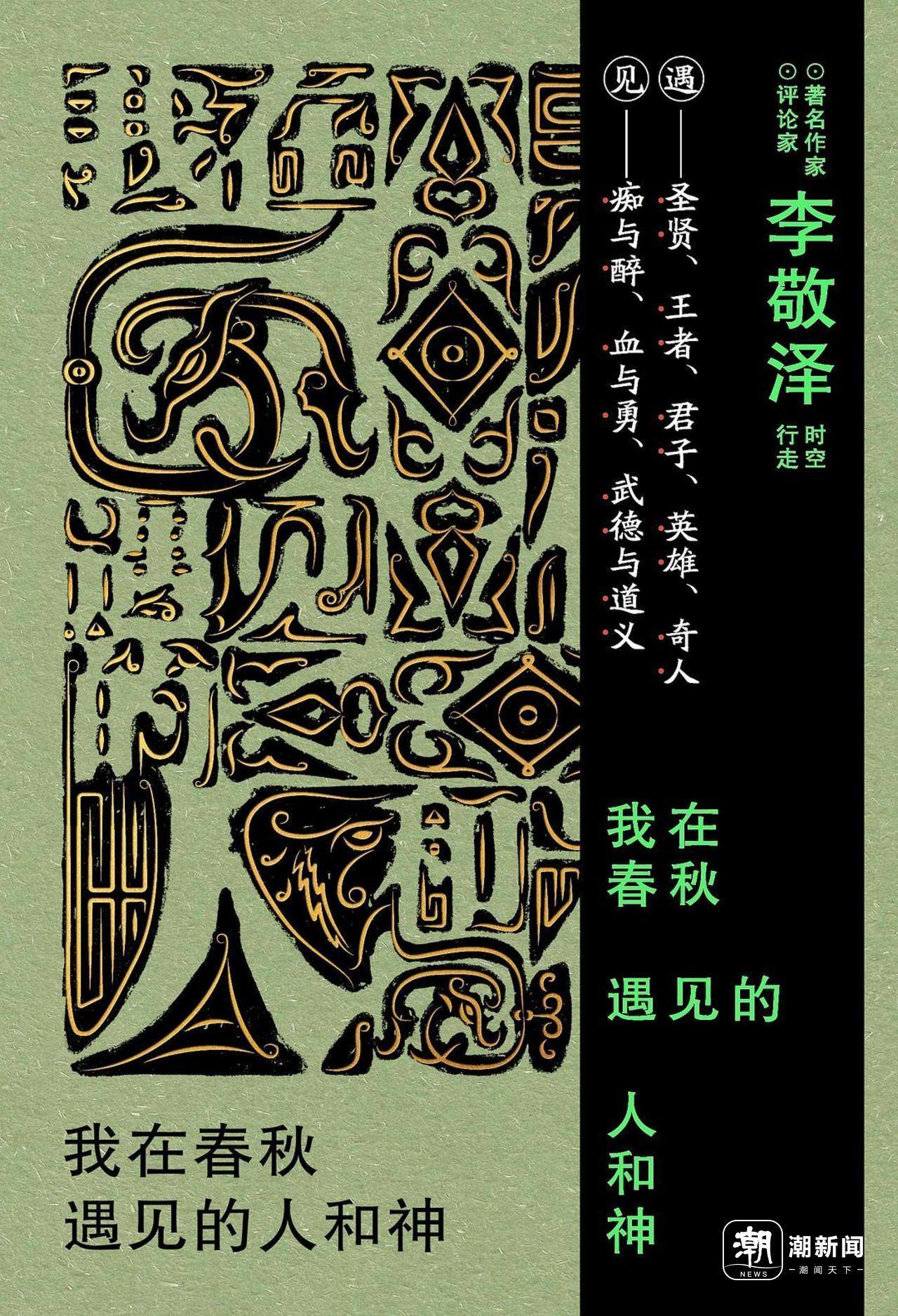

月前,他的两本书《我在春秋遇见的人和神》《空山横》先后出版,亮相上海书展、广州南国书香节,引发广泛关注。10月20日读书会“陌上花开,从春秋到空山”在浙江文学馆举行,由萧耳主持,李敬泽对谈作家艾伟、学者翟业军;10月26日读书会“无边无际,从春秋到空山”在衢州市图书馆举行,由翟业军主持,李敬泽对谈考古学者郑嘉励。

李敬泽,著名作家、评论家,中国作协副主席。他曾在《小说月刊》《人民文学》杂志任编辑、主编近30年,见证了当代众多作家的诞生,见证了当代中国文学的生长。

从钱塘江溯流而上到支流衢江,李敬泽与郑嘉励、翟业军同行。高铁飞驰,他们谈到衢州文史,谈到宋元时期的马可·波罗和无数朝贡者正是从这条路去往杭州,再沿大运河北上。思绪飞扬,如飞鸟遨游。

但很多人不知道,搞当代文学的李敬泽,出差路上常随身带的书是《春秋左传》。熟悉他作品、喜欢他“敬泽体”散文的读者,顶多知道他喜欢谈春秋时代,写文章常随手引用陆游的《老学庵笔记》或冒辟疆的《影梅庵忆语》。

出差带书看,最大的苦恼莫过于书会落在飞机上或路上不知什么角落,李敬泽也一样。一套《春秋左传》少了一本就不完整了,于是只好再买一套,因此他家里已经有好几套。

【一】

当下人们读历史,有汉粉、唐粉、宋粉、明粉、清粉……李敬泽为什么是“春秋粉”?“其实也不是凭空地、没头没脑地爱上。”

上世纪90年代初,李敬泽30岁不到,是《人民文学》杂志的青年编辑。“那时候不像现在这么忙,也没什么远大志向,”现在回忆起来,感觉那些日子是很空旷的。不上班的时间,李敬泽做两件事,一是骑自行车到什刹海去游泳,而是读《史记》和《左传》。

忘了那时候为什么读,只记得那时候特别幸福,根本没有目的,闲得读书、闲着发呆。闲到什么地步呢?他一边读一边翻译成白话文。《左传》和《史记》的大量篇幅是写春秋时代的,在阅读中,李敬泽意识到春秋时代的壮阔,有一种“令人心驰神往”的力量。

在左丘明和司马迁笔下,李敬泽见识了“什么是好的中国文章,什么是有力量的中国汉语”。由此种了草。

一转眼跨进新世纪,媒体邀请他开专栏,李敬泽开始闲人写闲文,陆陆续续写春秋那些有意思的人和事,从《左传》《论语》到《诗经》,从《吕氏春秋》到《战国策》。

春秋一部编年史,郑庄公、孔子、晋文公、赵盾、伍子胥等一个个人物的一生被编织在时间里,李敬泽从时间的河流走过,与他们一一照面。

钱报读书会杭州场,有读者提问:春秋最让你触动的历史事件是什么?李敬泽提到的是一件小事。哀公六年,李敬泽遇到孔子。

吴国与楚国大战,战火之下一切都成了无关紧要的小事:征夫血、女人泪、老人和孩子无助的双眼,还有一群快饿死的书生——孔夫子带着学生周游,困于陈、蔡之间,绝粮7日。

宰予已饿昏过去,子路、子贡动摇,感叹夫子无权无钱也无名,“可谓穷矣”。孔子却说,“是何言也?君子达于道之谓达,穷于道之谓穷。”君子遭逢乱世叫得其所,怎么能叫穷?反省自己“不疚于道”“不失其德”,大寒时节,霜雪既降,“吾是以知松柏之茂也”。

杭州场钱报读书会现场

如果真理不能兑现为现世的成功,真理就一钱不值了吗?李敬泽反问。

“一个人、一个文明的意义,不是以世俗的成功——你混得多好、当多大官、挣多大钱——不是以这个为衡量的,孔子把对真理、对正义的追求当作人生的至高价值,他告诉我们这个是最重要的。”李敬泽说,“我认为,这是中国精神的关键时刻,是我们文明的关键时刻。”

正如德国哲学家雅斯贝尔斯提的“轴心时代”,公元500年前后,古中国、古欧洲、古印度同时出现了人类文明大突破。春秋时代有老子、孔子、墨子,春秋时代决定了我们中国人、我们的文化为什么是现在这个样子。

李敬泽希望读者跟着他这个“春秋粉”去看中国文明的精神源头,看春秋人的不油腻、没有小心眼,血气方刚,天真而单纯。“通过我渺小的努力,如果能让读者去认识春秋之壮美,认识太史公、左丘明文章之壮美,我就觉得很满足了。”

【二】

在衢州,微微细雨中,李敬泽走进孔庙。衢州是孔子后裔的世居地和第二故乡,素有“南孔圣地”的美誉。两宋之际,孔子第四十八世孙孔端友跟随宋高宗南渡,建孔庙于衢州,已有千年历史。

在孔庙旁边,李敬泽与考古学者郑嘉励跨界对话。郑嘉励在《读墓》中说过这样一句话:在墓地里,我与古人对话,和死人对话,更重要的是和自己对话。这句话让李敬泽深有同感。自己读春秋,不也是如此吗?

读古人的书,也是在和古人对话,同时也和自己对话。李敬泽说,读古人的书,所学何事?我们要从古人那里得到什么?绝不仅仅是我们读了书,有了学问,知道的多了,与人聊天时我比你懂得多,我碾压了你,这是无关紧要的。

读书绝不仅仅是只是问题——如果这样,现在好办了,你去各种搜索引擎、各种AI去搜就行了。我们过去崇拜的大学问家,什么书上第几章有什么内容记得很清楚,我们今天不需要去练这种倒背如流的功夫了,一个智能手机就解决了。我们从书中、从历史和传统中真正得到的东西,完全取决于我们的对话能力——

“我们能否和古人发生真正的对话,理解古人?当我们深刻理解古人的时候,我们会发现这个过程让自己变得更宽阔。因为你一定是带着自己,带着我们现在对于世界、生活、人情世故……所有这一切的我们的理解,去和古人对话。有时你与古人相谈甚欢,有时你觉得古人完全是一个陌生人,有时对古人心生仰慕,有时候很讨厌他、完全不能接受他。”“但在这个过程中,我们不仅仅理解了古人,一定程度上我们也理解自己,同时让自己变得更开阔。”

李敬泽的本行是研究当代文学,但他深刻觉得不应该分古代当代,“一个研究古代文学的人,如果对当代全无感觉,他就无法很好地理解古代;一个搞当代文学的人对古代也全无感觉,他也不能很好地理解当代。”

正如浙江大学教授翟业军说,李敬泽写春秋,“一定程度上可以看作是作者本人理想的投射”,刻画的那些豪气、质朴、稚拙、天真,是一个理想自我。

聊2500年前春秋的人,李敬泽实际上聊的是当下和自己,他把自己的阅历、理想通通灌注到古人身上。

跟着李敬泽读春秋历史,他一边带你感叹郑庄公“深知人世的山高水长”,敬佩荀息“白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也”,一边带着你聊到弗洛伊德、全球化,聊袁枚《随园食单》和以赛亚·伯林。这大体就是读者所谓的“敬泽体”。

从这个角度看,《我在春秋遇见的人和神》与《空山横》是一样的,与《青鸟故事集》也是一样的。

【三】

在《青鸟故事集》中,他可以以“香”为主线,从《张氏可书》《太平御览》《博物志》《铁围山丛谈》中寻觅古人的“沉香”“乳香”“龙涎香”与“玫瑰水”。在《空山横》中,他可以以“北京雨燕”为线索,从曹雪芹、孙悟空、李白、杜甫身上谈一个伟大作家的苦心孤诣。

《空山横》是一部演讲集,是李敬泽在不同场合即兴演讲的文字整理。在钱报读书会衢州场,郑嘉励对李敬泽演讲时不写草稿,但讲出来松弛而深刻,让全场如沐春风,这种的语言组织能力他十分拜服。

但李敬泽说,在外人眼中从容背后,自己其实并不能说,甚至每次上台前都很紧张,“战战兢兢、如临深渊、如履薄冰”,常常脑子一片空白,甚至想要一切马上结束,停电、解散。

但来不及了,必须上台了。他是逼迫自己站在那里,事先做了三分准备,留下七分不确定,任思维飞行,与台下一双双眼睛就当下的时刻,发生观点、情感上的连接。

一次演讲,就是一次命题作文。“人生就是一道命题作文”,有人做得好、有人做的不好,有人出其不意准确地抓住主题,也有人做着跑题了,甚至根本不理解这是道什么题。

做命题作文,追寻一个不确定的目标,就如同在田野上追赶一个“猎物”,在人生的旷野上奔跑,想办法在最意想不到的地方截住它,这个过程是让李敬泽感到过瘾的。那是一种与世界面建立面对面的连接的考验。

这也很像跑步。李敬泽是作家圈里出了名的爱跑步的。你命令自己跑起来,最初的几公里身体沉重、天人交战,很累,但是坚持,渐渐就会抽丝剥茧,骨头和肉都轻了,在奔跑中甩开肉体的负累,多巴胺分泌,披襟当风。

衢州场最后,有位14岁的小读者问了一个“特别可爱又很难回答的问题”:这本书的名字,“空山”后为什么加一个“横”?李敬泽回答这位小朋友,当你站在一个地方,忽然看到远方一道山,不就是横在你面前吗?山立在你面前,有时候你有感觉它好像是有动作的,是横过来的。“在这个意义上,我愿意想象空山就横在我面前。”

对于人生会面对横在前面的空山,小读者也许还理解不透。左宗棠站在黄河边,大笔写下“大河前横”,化用了唐代司空图《二十四诗品》“如有佳语,大河前横”。

李敬泽面对空山,静中见动,想象成为一只鸟,穿越山中的每一棵树,穿越春秋,穿越无边的风景。

以下是李敬泽在钱报读书会上的问答节选:

问:从春秋的精神出发,如何理解当下“卷”的问题:如果是孔子,会怎么面对今天的“卷”,会如何教孩子们?

答:孔子和儒家的进取,我们不能理解为天天让人上进,这不是完整的孔子精神。孔子一方面讲“天行健君子自强不息”;另一方面呢,孔子和弟子们一起谈人生理想,前面几位都说要上进、要治国平天下,孔子不吭声。直到最后的曾皙说,我的理想就是在春天穿上轻薄的春衫,在河边沐个浴,站在高台上让风吹干衣衫,高高兴兴地一群人唱着歌回家。孔子听完了,说“吾与点也”,我和你是一样的。”

孔子真正的境界,一方面我们要在人间做事,另一方面不是把自己搞得很紧张、局促,只有上进这一件事——孔子还是要教导我们追求幸福,工作的幸福、精神的幸福。

所以我特别不希望,一说教孩子读经典,就把孩子弄得正襟危坐,这真的不是孔子的精神。我们现在面对焦虑,面临生活工作中的问题,可能恰恰需要孔子另一方面的精神,就是那种在春风之中,“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的精神,要让自己放松一点。

问:《空山横》是没有稿子的演讲,这种说出来、讲出来的书,与坐在书房里的书面写作,有何不一样的感受?

答:我现在写东西事先都要想一下,有的文章肯定不是演讲体,是一个高度的书面体,我也愿意写高度书面体的文章,只不过现在有一个演讲体,反而使我对于书面体更加自觉和敏感。

很多学者也出讲演集,但我觉得很多可能是讲课集,比如萧耳教授(主持人)要讲课,列好一二三四,最后出一本书。我觉得那样好像是一个人端着枪在打鸟,瞄准了,一只两只三只四只。当然现在保护生态,不要真的乱打鸟。但在思想意义上去打鸟,以高度的目标性去解决一个问题,这很好,很有价值,但我常常不愿意事先准备那么准确的稿子,我不太喜欢进入“打鸟”的状态。

我是拿着望远镜追那个鸟,我让鸟飞,看鸟能飞到哪里。正是在这样一种相对自由、相对不可预料、相对没有把握的状态中,我们会获得一些意外的东西,建立一些意外的联系。所以我觉得不管是做文章还是输出观点,太讲精确性,会常常忘了享受那种意外的过程。

有时候我们在思想和想象中可以松弛一点,不要上来就端着枪一定要找到一只鸟,这太不松弛、太有目标感了。其实就像旅游,如果在旅游中太有目标感,一下车就拿出导游手册,找到景点在哪,打个卡、照个相、出个片就算完了,这个过程中我们会失去很多乐趣,甚至会失去很多属于我们自己的风景,失去很多发现的可能。

同样的,当我们开始思考的时候,面对这个世界的时候,有时不妨松弛一点,目标感不必那么强,也许我们会有新的发现,发现这个世界的有意思和有意义之处。