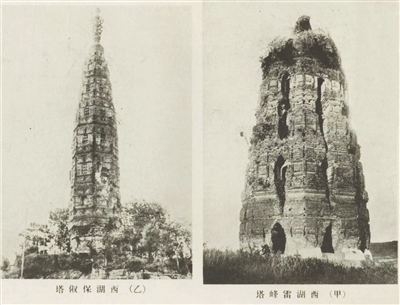

保俶塔、雷峰塔 抗战期间,谢冰莹主编的《黄河》月刊,曾连续刊登过几篇名为《杭州百忆》的系列文章,由流亡中的国立杭州艺术专科学校李朴园先生所写。每篇回忆声情并茂、幽默风趣,既有对杭州沦陷的悲愤之情,又有真挚的友情与趣闻,让人管窥到抗战前杭城的风貌及文艺逸事,以独特视角领略这座城市的过往风情。 李朴园是河北曲周人,早年考入直隶第四师范学校,后就读北京人艺戏剧专门学校,1924年至1927年,又就学于国立北京艺术专门学校。此后跟随校长林风眠南下,在杭州创建国立艺术院,李朴园任校长室秘书兼图书出版课课长、图书馆馆长及美学讲师。 与国立艺专许多海归教师相比,李朴园虽未留过洋,但博学多才,涉猎多个艺术领域,如主编艺专刊物《亚波罗》和《亚丹娜》、撰写《中国艺术史概论》等著作、组建“艺专剧社”、筹划设计首届西博会艺术馆以及在报刊上发表大量小说、剧本、艺术理论及散文等等,属当时杭州文艺界的风云人物。 1937年11月,杭州即将沦陷,国立艺专开始了长达九年的流亡之旅,此时距该校成立还不到十年。逃难师生途经诸暨、江西贵溪、湖南长沙,到达沅陵时与同样南下的国立北平艺专合并,改组后又经贵阳抵达昆明。1940年年底国立艺专迁往四川璧山,1942年又迁至重庆沙坪坝磐溪。 一路颠沛流离使艺专师生吃尽了苦头。在沅陵至贵阳途中,男生结伴步行,女生由李朴园带队乘车。结果乘车的师生在一个山沟里遭土匪抢劫,不仅将女生的钱财洗劫一空,还把身上的大衣、棉衣全部剥去,到贵阳时好多人连冻带吓都病倒了。幸好当时李朴园穿了条西装裤子,所有搬迁费都放在裤子后面的口袋里,土匪只搜了腰下的两个口袋,他们没见过西装裤,不知道后面还有口袋,这样才侥幸保住了搬迁费。 到四川后,李朴园积极投身抗日宣传运动,他作为西北抗日戏剧宣传第八队队长,赴陕、甘、宁、青等地组织表演话剧《雷雨》《日出》以及《放下你的鞭子》《打回老家去》等抗日短剧,效果非常好。但他们的宣传工作却得不到当地政府的支持与配合,最后只能悻悻而归。 正是在这种国破家亡、流离失所的情形下,李朴园特别思念曾如鱼得水般工作生活了近十年的杭州,写下了这几篇《杭州百忆》。 丑奴儿 第一篇名为《丑奴儿》,表达了美丽的杭州沦于日寇“丑奴儿”之手的悲愤之情。 “去年秋天我住在劳动营。熄灯号后,全营官生鸦雀无声,只剩下不多的几只虫子,幽幽地在四处诉着秋思。如水的月光,从颇大的窗子里泄进来,满窗、满地、满床、满身、满眼,浸透了全室,也浸透了半老人的神魂。” “千里共婵娟!” “我在杭州住过十年,杭州有我的学校,有我的学生,有我的良师,有我的好友,有我的游踪寄迹,有我的房屋庐舍,有我十年来的生活记忆。在千里婵娟之下,我想着她。” “她,是那样一个幽静娴雅的好女子!吴越南宋两代帝王,造成她雍容富贵的风范;苏东坡、白乐天多雅聚,养就她多愁善感的气质,更那堪三竺六桥、柳浪荷风,若许题句十万种馈赠,点缀着她那月貌花容、玉宇環宫。” “现在,她是被欺侮着!” “这个欺侮她的丑奴儿,并不是张生口里的‘可憎才’,而是事实上的野蛮种!他,恰像一个可怕的恶鬼,身子短而胖,黑的皮肤上长者黑的毛,五官突出,獠牙外露,只要一阵色情的狞笑,就吓得人毛骨悚然。” “她会受如此丑奴的欺侮!” “一股不平之气,在我这给月光浸透了的神魂中发生,它慢慢长大起来,使我对此千里相共的情形,在心底里起了一种反照。我要歌颂她的美貌,称述她的美德,使这美德美貌同她被欺侮的事件,来一个对比,如太亮的月光同太暗的月影!” “我开始写《杭州百忆》,我愿意把她写出来,给住过杭州的人回想到杭州,给没到过杭州的人知道知道杭州——这杭州,我们是非收回不可的!” 石塔儿头 《石塔儿头》主要写西湖边石塔儿头上的日本领事馆。现少年宫以南濒湖路段,以前均为私家庄园或其他建筑,要去西湖白堤或北山街,必须翻过石塔儿头这个高岗,高岗上便是日本领事馆。直至1929年首届西博会前,才将断桥至圣塘闸一带的部分建筑拆除,修筑成直通北山的平路。 “1929年以前,从旗下到灵隐寺的汽车,一出杭州市,先要经过一个高岗,然后从断桥走上白堤,经过孤山,通过西泠桥,走上到灵隐的大路。1929年西湖博览会开始,才把湖边的房拆掉一部(分),汽车可以不通过那个高岗。” “杭州只有一种租借地,原来是在二十里外的拱宸桥。后来日本在拱宸桥的租借地收回了,中华民族死对头的日本帝国,便把他们的领事馆移到了杭州市。可恶的是,不前不后,不左不右,日本领事馆的位置正在西湖入口的这个高岗上。” “在杭州,一提到石塔儿头,任谁都会联想到日本领事馆,在那样的一个高岗上,在秀丽的保俶塔下,有那么一个丑恶的水泥大门,门上有那么一个丑恶的金色菊徽,其中住着一些丑恶的倭寇,同一些为虎作伥的不争气的同胞!” “在日本领事馆的墙下岩石上,刻了许多‘南无阿弥陀佛’佛号之外,又用很大的字,刻得很深的,有一个‘南无大日如来’!” “这‘南无大日如来’,在中国的佛号摩崖石刻上不常见,日本人是常常称道的。菩萨自然没有侵略的意思,但在日本领事馆旁深深大大地刻上这一种佛号,不知道的人会以为日本的‘大日’就要到中国了!谁敢说日本小鬼没有这种居心?” “1934年以来,杭州的古瓷余姚窑出现了。那时的日本杭州领事是井村,他不但陆续收买了许多最完整的,具有历史价值的古瓷,并且以观摩为名,在杭州有名几个收藏家的家里经常出入。” “有一个自称日本领事馆秘书的,不争气的杭州人,就是那时介绍井村到各处参观的人。后来,日军在1937年12月24日占领了杭州,这个不要脸的皇(疑为黄,原文如此)帝子孙败类,便是首先介绍地方维持会人选,组织维持会的人。” “这个败类,我在收藏家的家里,同余姚窑买卖最多的喜雨台上,先后会过他许多次。这是一个四十多岁,高高个子,长长的脸,经常穿着一件灰色罩袍的货色。至今,一想到石塔儿头,我就想到这个侮辱黄帝子孙的人!” “石塔儿头是藏污纳垢之所!” “1927年的冬天,我第一次为筹备西湖艺术院到杭州的时候,天上有一点小雨,我同林风眠、王代之两位先生,在静静的红泥路上,乘着黄包车到孤山下的罗苑去。经过那高岗,看到了那丑恶的‘金菊花’同‘大日’,心里就凉了一半!” “此后,我时常从孤山到旗下去,去的时候,我坐船从湖里去;我坐黄包车从湖边去;要不我就步行从湖边踱,尽可能避开那‘金菊花’,避开那‘大日’,我看到它们就生气!” “只有一个时候,当‘九一八’后,我在大量地写着抗日剧本的时候,常到石塔儿头去。其次,当我从骑射会(松木场)骑着马到湖边的时候,特意从石塔儿过,我要加强我的抗日情绪,我要以我的‘大势’压倒他们的‘大日’!” “可不是吗?西湖是如何圣洁的地方?是如何美丽的地方?西湖是如何具有中华民族历史意义的地方?为什么容许一种丑类在那儿存在?为什么容许他们在美的仓库门口待着?” “西湖博览会避开了它是对的!现在,我们要扫除它,像扫粪一样!” 大佛寺 《大佛寺》通过回忆曾寄宿于西湖边大佛寺的几位朋友,记述了那个时代文艺青年的坎坷命运。 “从石塔儿头靠右首进西湖,第一个值得留恋的是大佛寺。大佛寺本名是兜率宫,所以改名大佛寺,是因为在它的西院,有一个就山岩雕成的释迦半身像,有两三丈高。年代久了,头上的裂缝里生着些小灌木同草,喜鹊老鸦屙了石佛一鼻子屎。” “这寺,在历史上,在传说上,在各种各样的西湖佳话上,都没有什么动人的故事,虽然西湖上的一树一石差不多都有故事可讲的,我之所谓值得留恋的,不在大佛鼻子上的老鸦屎,不在大雄宝殿的香火盛,却在一个个朋友们的故事里。” “孙伏园在北京编《晨报》副刊的时候,有一个以写‘火舌’一文出了名的青年,抗战前后病死在法国,死后一文不名,还是房东太太出钱送到了坟地上,这个人就是浙江嵊县人龚双玉,曾在国立杭州艺术专科学校当过图案系助教。” “他在北京的时候,原在人艺剧专服务,工余参加王月芝主持的阿博罗美术会,成绩不错。后从北京到厦门大学去教书,爱上了一位小姐简小凤,但时运不济,小凤飞到别人脚边去了。龚双玉失了恋,到了西湖艺术院,同孙春苔住在大佛寺。” “春苔呢?二次回到法国,同陈学昭闹了别扭,知道刘既漂在西湖艺专当图案系主任,便也回到西湖艺专,在图案系当教授,与同病相怜的龚双玉住在一起。我,1929年之前原是个孤魂野鬼,便时常到大佛寺同这两位朋友诉诉苦。” “他们所住的房子,是大佛寺顶好的房子,不是房子好,是房子的地段好,风景好。大佛寺本来正对断桥同锦带桥之间的湖面,从湖边到走廊边,有一带高六七丈的慢坡,那慢坡上种的是碧桃、桂花、梅树同竹子,树尖在人的脚尖。树,春秋四季都是绿的,春秋四季都有鸟在叫。隔着绿树,隔着鸟鸣,西湖上的近水远山历历在目。那小船,那歌声,无时不使你觉得身在画里。孙春苔和龚双玉,两个失恋的朋友,就住在这里,弄得窗明几净,倒也不俗。” “我常到他们那里去,有时碰到慢条斯理的陈醉云,有时碰到活猴儿似的朱苴英。碰到了,山核桃、风干栗子、沙地老菱、高桥豆腐干、塘栖枇杷、南湖蟹……这些东西总是有的吃的。” “有一次,忽然在走廊里发现了大花生同柿子的皮,很多,还不曾扫。我有些怪了,因为孙春苔同龚双玉,在我所知道的朋友中间,算是情感比较细腻的,吃东西也有他们一定的项目,像大花生、红柿子这种并不细腻的东西,一向是少吃的。” “恰巧,此后几次我常碰到在野外写生的图案系学生,有好几次了,我看见那时还不叫刘雪雅的刘俊英小姐,每次,她都在吃着大花生同红柿子,而且,一看到我,总会把她那包着东西的手绢儿翻开,‘李先生,你吃吧!’” “我看到了她手绢里的大花生和红柿子,仿佛也看到了孙、龚走廊上的大花生同红柿子。我知道,刘小姐是逃婚到了西湖艺专的,也是个失恋的女郎。一个失恋的女郎,去看两位失恋的少爷,他们虽是教授与助教,没留胡子没结婚,总还是少爷。” “有一天,刘小姐同孙少爷、龚少爷三个人在大佛寺吃大花生和红柿子,我去了,刘小姐红了脸,孙春苔同龚双玉在微笑。妙,刘小姐为谁红脸呢?是孙春苔微笑龚双玉同刘俊英呢?还是龚双玉微笑孙春苔同刘俊英呢?这种微妙的微笑迷住了我。” “仿佛就是那一年的冬天,孙春苔同着龚双玉、雷圭元、阮贻炳、侯子步、陈士文,一同到法国去了,刘俊英不久也退了学。我呢,因为徐葆炎的关系,1929年的春假,在西泠印社有了我的奇遇,接着在忙西湖博览会,也就顾不得别的人和事了。” “1930年的春天,嘤嘤书屋搬到上海环龙路,我同陈醉云也合股开了一间中央书店,开到屋的楼下。春苔三次回到中国来,住在嘤嘤书屋。一天,我到店里去,醉云不在,便到屋里去,在春苔的住室碰到刘雪雅,一切了然了!” “抗战前的一个晚上,有位朋友匆匆忙忙来我家里,告了一件惊人的事:他的太太,自从我们住在湖边村以来,便来往很密,她,是一个很热情、很坦白的女子。这位朋友呢?工作能力很强,计划事情很周密,也是一个好朋友。他说,她失踪了!” “当然,他很伤心,说了许多责备自己的话,也说了许多可疑的事。做朋友的,对于这个能做什么呢?无非劝他不要伤心,公平地批评他们两人的长短,劝他耐心等待,说她一定会回来的。此外,只有在暗里打听她的去处。” “经过多少朋友的磋商、推测和寻访,结果,知道她住在大佛寺。她生活得很舒服,每天有黄油、面包、牛奶和水果吃,而她的丈夫却急得寻死觅活,半个月来几乎瘦得不像个人样子!” “大佛寺,这样地成全过,也败坏过我的朋友,而现在,它的晚钟天天打给日本丑奴和汉奸丑类听,打给多少盼望着抗战旌旗早到杭州的朋友听。孙春苔同刘雪雅不知在何处?龚双玉埋骨的地方亡了国,而那位伤心的朋友同他的太太沦落在陪都!” |