从西湖边的清波门,穿越南山路,往东走进清波街第二个十字路口便是蔡官巷。

别看它只是一条几百米长的小巷,名气却不小。这里,蔡官巷23号,诞生了民国第一才女——林徽因。

关于林徽因出生地,一直有着两种说法,有人认为1904年林徽因出生于吴山脚下的蔡官巷23号;另一种说法则是,1904年6月10日,林徽因出生于杭州陆官巷的林家大宅里,1909年迁居蔡官巷的宅院,林徽因随祖父母、姑母等居住在此处。

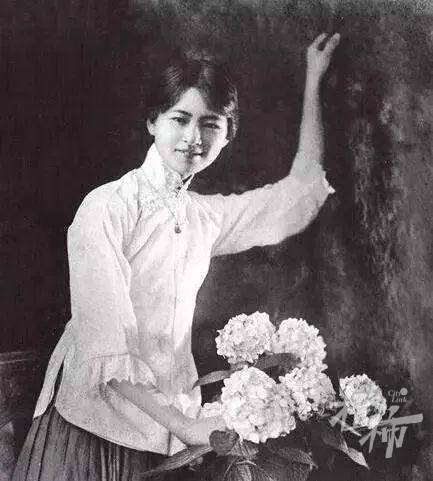

幼年林徽因与表姐妹合影

但不管哪一种说法,才女的童年,藏在杭州市井中。这位出生于“西湖边的红颜”,确确实实在西子湖畔度过了长达八年的孩童时代,杭州的山水风月早已在林徽因的生命里烙下了深沉的印迹。这些市肆交错的坊巷里,流淌着江南的迷人气质,也沉淀着历史的文化精髓。

至今依然有居住在她故居附近的古稀老人回忆起她当年的居所:“彩色玻璃的大房子,还有一口井,很气派。”

直到八岁后,林徽因才跟着父亲林长民,先是到上海,后又定居北平,很快她又远赴欧洲,邂逅徐志摩;后又跟梁思成双双赴美留学,林徽因才与杭州渐行渐远。

120年前的1904年,林徽因在杭城蔡官巷的老宅出生。120年后的6月10日,民国一代才女林徽因迎来了诞辰120周年。

“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天”,她从未远去。

杭州的女儿,120岁生日快乐呀!

林徽因是才情与美貌的最好象征。她从杭州出发,走遍中国大江南北考察古建筑,是中国建筑学科奠基人之一。

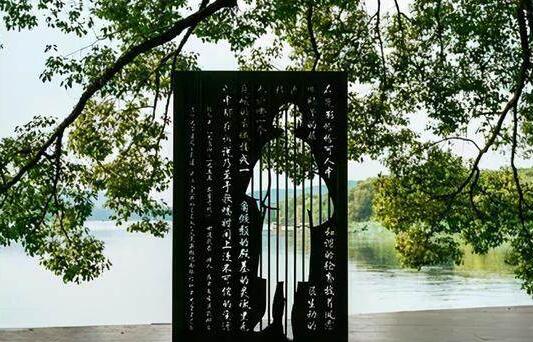

为了纪念这位“杭州的女儿”,2006年8月,杭州市人民政府和清华大学建筑学院共同在西湖十景之一的“花港观鱼”,为林徽因建造了一座纪念碑。

在这件别具一格的镂空纪念碑上,黑色碑面中呈现出身穿白色衣裙的林徽因剪影,完美融入身后西湖的湖光水色之中。

这几天,很多喜爱林徽因的粉丝,特地前来西湖边寻找纪念碑合影留念,有人还带上了鲜花和明信片。碑上写道,“在光影怡怡可人中,和谐的轮廓披着风霜所赋予的层层生动的色彩,无论哪一个巍峨的古城楼或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说乃至于歌唱时间上漫不可信的变迁。”

林徽因的一生都在为中国古建筑的保存和修复奋斗,她为中国古建筑修复所做的努力和她的才华会穿越时空的距离一直影响后人。作为一代才女,林徽因参与设计了国徽、人民英雄纪念碑等,改造了景泰蓝,还留下了不少传世文学作品,尤其是那首著名的“人间的四月天”。

林徽因虽少小离开杭州,但生前一直未曾隔断对故乡杭州的眷恋,她在许多文学作品中都流露出对家乡绝妙景色的赞美。

这片西湖山水,也从未忘记于她。这个端午假期,杭州很多文人墨客,自发举办“纪念林徽因先生诞辰一百二十年活动”,来纪念这位民国才女。

或许是得到了西湖山水灵气的润泽,孕育出了林徽因才气的底色,才让这位民国一代佳人留下了许多传奇。

西湖边的红颜

在杭州寻找林徽因的足迹

林徽因是父亲林长民和母亲何雪媛结婚8年后生下的第一个孩子,所以备受疼爱。

翰林出身的祖父林孝恂,也是非常欣喜,为她从《诗经》中精挑细选出了名字“徽音”,典出《诗经·大雅·思齐》:“大姒嗣徽音,则后斯男”,林徽因直到长大发现有一位同名的男性作家,才改名徽因。

林徽因祖籍福建闽侯,林家是一个累世官宦、簪缨不绝的大家族,源于闽侯而世居福州三坊七巷,这就是近代世上著名的“闽侯林家”,其家族中另一位为世人所知的著名人物,是晚清重臣林则徐。

写下《与妻书》的黄花岗七十二烈士之一林觉民,是林徽因的堂叔。

晚清时,林徽因的祖父林孝恂宦游来到浙江后,因为喜爱杭州的山水,便在杭州城中置业,然后举家搬迁来到杭州。

关于林徽因童年的文字材料极少,但她现存最早的肖像,就是在杭州留下的:三岁时,她一人立在杭州的林家院子里,靠着气派的座椅,个子仅及椅子扶把,朦胧的眼光注视着陌生世界。

在林徽因的人格成长过程中,对她影响最深的,是她的父亲林长民。林徽因自小聪慧被父亲寄予厚望,在外治学的父亲时常抽空给林徽因寄送家书,“知悉得汝两信,我心甚喜。儿读书进益,又驯良,知道理,我尤爱汝。”林徽因更是从小将父亲视为“偶像”和目标。

林徽因童年启蒙教育的具体执行人,则是大姑姑林新民。林新民出嫁后,仍常年住在娘家。林徽因异母弟林暄曾回忆:“林徽因生长在这个书香家庭,受到严格的教育。父亲不在时,由大姑母督促。大姑姑比父亲大三岁,为人忠厚和蔼,对我们姊兄弟亲胜生母。”

8岁之后,林徽因辗转流离,此后再没有回到杭州定居,但杭州美丽的吴山、西湖、钱江等山山水水,还是给她留下了很深的印象。在她后来创作的许多文学作品中,有许多对杭州风情土物的描写和赞颂。

特别是民国二十三年(1934)十月,30岁的林徽因带着丈夫梁思成回到杭州,还认真制定了一个关于重修六和塔的计划。可惜的是因日寇入侵,导致该计划最终未能实施。

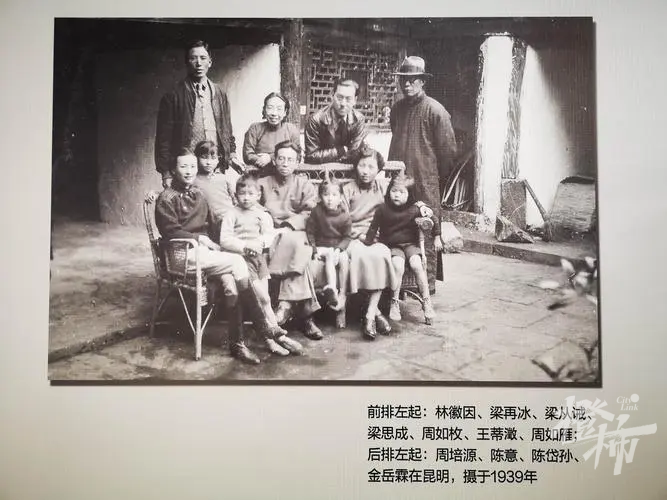

林徽因左,梁思成右

那一年,梁思成、林徽因在杭州呆了十天,六和塔里的每一个斗拱,他们都一一量过,再用这个尺寸、用材和《营造法式》对比。最终他们得出结论:现存七层砖砌塔身的形制、用材、体例、浮雕图案都符合《营造法式》里的规制,为南宋原物。

林徽因曾和徐志摩一同接待泰戈尔,游上海、杭州等地

林徽因六岁后所住的蔡官巷故宅,距离西湖不过两百米。

百年后,阳光依然透过枇杷树和海棠,照着蔡官巷林氏宅院的白墙,那上面抄录了一首林徽因《你是那人间的四月天》中的名句:“千帆过尽,回首当年那份纯净,梦想早已渐行渐远。”

迟到100年

林徽因终于拿到了学位证书

上个月,林徽因因为迟到的学位证书,上了热搜。

这一事件,也让大家重新认识林徽因的另一面。

1955年,林徽因因肺病早逝,她的墓碑上只刻了七个字:建筑师林徽因墓。她用自己的一生证明,她是一位真正的建筑师。

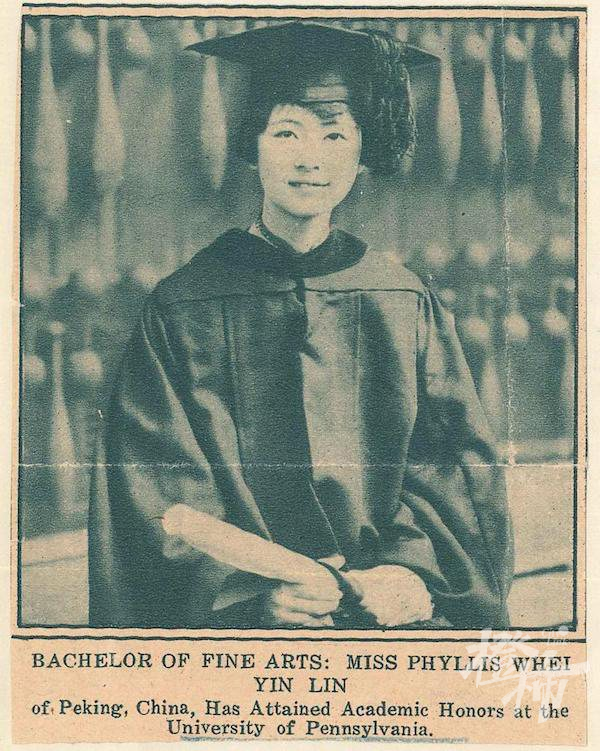

不久前的美国当地时间5月18日18时(北京时间5月19日上午6时),在2024年宾夕法尼亚大学韦茨曼设计学院的毕业典礼上,宾大正式向1927年从该校毕业的美术系学生林徽音颁发建筑学学士学位,以表彰她作为中国现代建筑先驱的卓越贡献。

林徽因外孙女于葵女士代表林徽音从韦茨曼设计学院院长弗里茨.斯坦的手中,接过了这份迟到近百年的学位证书。

当地时间5月19日下午,韦茨曼设计学院还在宾大费舍尔美术图书馆举办“林徽因入学宾大百年暨建筑学位追授庆典”,多位中外建筑学领域的知名学者将在活动中发言,以致敬林徽因的非凡成就及在全球的影响力。

为什么一份毕业证书迟到了百年?

2024年是林徽因诞辰120周年,也是她入学宾大的100周年。韦茨曼设计学院院长弗里茨·斯坦纳在2022年对林徽因的学位发起了调研和审阅程序,他认为:“随着我们研究的不断深入,她没有被授予学位的原因很清楚,就是她的女性身份。这是一个历史遗留错误,是时候来纠正它了。”

韦茨曼设计学院就是林徽因和梁思成当年就读的美术学院。他们1924年秋入读宾夕法尼亚大学,当时都想攻读建筑学位。但彼时宾大建筑系出于必修课有男性模特写生的美术课和传授施工技术的建造课等不适合女生的考虑,不招女生,林徽因只好在美术系注册。

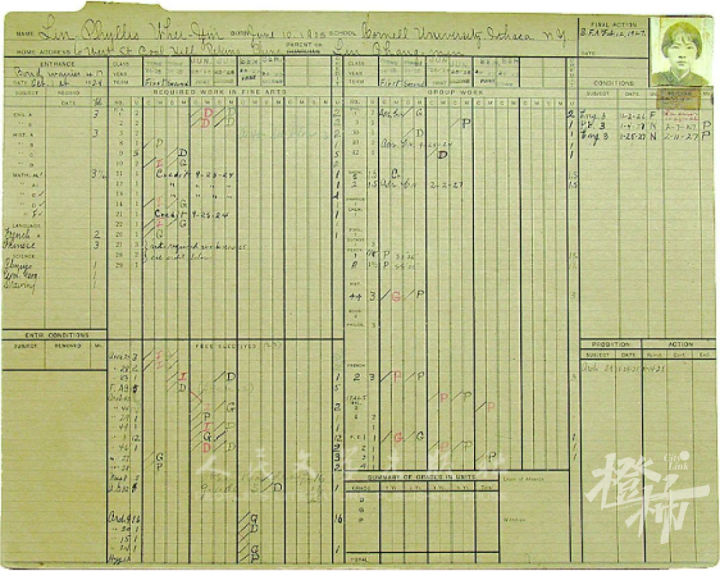

然而,她不但修了所有建筑设计课,学习了设计理论、绘画和建筑史,还担任了建筑设计的助教,学业表现优异,在她的成绩单上,许多课得到“卓越”(Distinguished)等级的评分。

宾大第一次为女生颁发建筑学位是在1936年6月,一共有两名。1930年上半年,建筑学系系主任约翰·哈伯森(John Harbeson)任代理院长,大力推动招收女生,宾大建筑系在1931年有了女学生。

这一次为林徽因追授学位仅仅是做了宾大在1937年本应该做的事情。那一年的6月9日有三名女毕业生和林徽因一样,在艺术学院修读足够的建筑科目而被追授建筑学士学位。长期研究相关史料的前宾大规划系教授黄振翔表示:“林徽因本应在那年获得建筑学士学位,但她人在北平被宾大忽略了。”

2024年宾大韦茨曼设计学院毕业典礼上,宾大正式向林徽因追授建筑学学士学位

林徽因外孙女、梁再冰之女于葵执笔

《山河岁月:回望林徽因》即将出炉

在林徽因外孙女、梁再冰之女于葵执笔的《山河岁月:回望林徽因》中,详细回顾了林徽因当年就读宾大的过程。

1927年前后,林徽因与梁思成(左一)、吴文藻(左四)、陈意(左五)、陈植(最前者)等人在宾夕法尼亚大学

以下为于葵的讲述——

1924年秋,林徽因、梁思成与陈植三人一同抵达美国费城宾夕法尼亚大学,梁思成、陈植都顺利地注册入学,成为宾大建筑系的学生。而林徽因被告知该校建筑系“不收女生”,理由是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。因此,林徽因只好转而去注册该院的美术系,成了美术系的一名学生。最初是林徽因热心要选择建筑专业,并促使梁思成下定同样的决心,结果她却被拒之于门外,这样的处境不能不让她感到尴尬。过去,我们家里人一直认为,林徽因是满怀希望,直到抵达宾大时方知“建筑系不收女生”,同时受到意外打击。

后来,我们从宾大了解相关细节,才知道情况并非如此。林徽因在前往宾大注册之前就已经明确知晓“建筑系不收女生”。她曾先后通过中国妇女留学委员会和美国大使馆给宾大写信,提出希望进入建筑系的要求,然而她两次得到的都是否定的答复。她是有备而来,换句话说也就是要“硬闯”的!我们了解到,当时在美国也有其他学校可以接受女生注册学习建筑学。然而,当年的林徽因有着一种“非宾大不可”的倔强。

在宾大设计学院院长弗里茨·施泰纳(Fritz Steiner)与部分教师来京座谈中,我们也试图去理解当年林徽因如此执着的动因。首先,我们相信林徽因这份执着源自她追逐自己梦想的信念。少女时代,她便认定了建筑师这一未来职业。她爱那伟大时代的建筑作品,爱那蕴含其中的人文历史的厚重,她遵从自己的本心—— 富有浪漫诗意也不乏科学理性。她的人生选择不仅是个人爱好,更是可以让自己奋斗终身的事业。这位外表看似纤弱的女性,内中有着刚强不屈的执着和坚定。她不肯轻易屈服于现实,放弃自己的挚爱和梦想。

她渴望进入宾大的建筑系—— 当时世界上最优秀的建筑系。她要竭尽全力。我感佩林徽因的勇敢,她孤身闯入建筑学这个本属于男人的世界。在那个旧的时代,她称得上是一位颇具探索精神的新时代女性。在宾大,她只是未能如愿成为建筑系的正式学生,但这丝毫不影响她对理想的追寻。当时中国尚未有建筑学科,建筑是匠作手艺,官学儒生不屑与之为伍,与女子更是不沾边。这位年轻姑娘所面临的绝不仅仅是能否进入课堂的问题,她将面临一生的挑战—— 她要为祖国带回一门新学科,成为新一代的女建筑师,更多的挑战会接踵而来…… 如果此时林徽因选择放弃,她的人生之路也将彻底改写。

在宾夕法尼亚大学求学时的林徽因

在交谈中,我们和宾大的教师们都觉得,林徽因当年的“抗争”还是颇有技巧—— 由艺术专业入校,走“曲线救国”之路,绕着圈子再返回建筑系“选修建筑学”。说她是“选修”,其实林徽因的选修几乎包揽了所有的建筑课程(除了男体写生和入工地现场等课程不被允许外)。学院评估机构认定她“成绩甚至优于同班优秀的男生”。

1927年,林徽因在宾夕法尼亚大学的成绩单

2007年,为了拍摄纪录片《梁思成林徽因》,我曾同央视编导胡劲草来到宾夕法尼亚大学,找到了林徽因、梁思成当年入学注册的档案。捧起林徽因泛黄的成绩单,我只觉得一股暖流涌动,手中的文献似乎带着前辈的温度。看到林徽因的成绩单上记录着不少“D”,我不觉微微皱起了眉头。档案管理员见状笑着解释道:“别紧张!‘D’代表着Distinction(杰出),也就是最好的成绩!”

在宾大查阅林徽因资料和档案时,我万分感慨—— 她学习了全部建筑课程,却不为得到建筑学位;日后归国,她没有建筑学位,却又做了一辈子的建筑研究工作。想来总觉得有些不可思议!这或许可称为——真正为志趣与热爱,为得到知识而学。即使今天,又有几个人愿意耗费如此大的心血,千辛万苦地去“得不到学位”的大学学习,下这么大的功夫……

学校当时拒绝林入校的理由之一是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。而在林徽因,其实她打破了这个禁忌。从第一年入学开始,她就与梁思成等男生们一同上课,整天和建筑系同学们一起画图,没有任何“不适应”。她还经常和梁思成为建筑绘图“争吵”。当时建筑系的一位年轻教师说:“包括林徽因在内的一批中国学生建筑图作业都做得棒极了。”更令人感到“不可思议”的是,宾大档案显示—— 从1926年至1927年,在宾大求学的最后一年,林徽因这位非建筑系学生竟然受聘为“建筑系助教和建筑设计的业余指导教师”。

新书《山河岁月:回望林徽因》即将出炉,林徽因、梁思成家属首次公布大量家藏珍贵影像、文字档案,基于众多第一手材料,还原一个真实立体的林徽因。

1923年8月31日,林长民致林徽因信

这是一部非常珍贵的林徽因传记,它体量很大,收录有此前从未公开过的大量林徽因档案,呈现了此前从未发表的林徽因照片,更从多个视角、多个层面切入,真实、客观、立体地再现了林徽因的卓绝风采。与市面上已有林徽因相关出版物不同,该书中所载的几百幅图片及诸多文字史料中相当部分系首度公开面世,作者也就涉及林徽因生平思想的诸多问题进行了解说或回答。在一定程度上,该书出版填补了林徽因传记领域的某些空白。