读 | 一个街道拥有一个省的路

20多年前,初到杭州的我在地图上看见浙江省十个地级市名集中在拱宸桥东那一隅之地的路上——为什么此地集中了省内地级市命名的道路?

同样的疑问,2010年以后,仍不时见于网络和报端。疑问者既有初到杭州的人,也有在杭州长大的中青年。

于是,我开始留意相关的资料,也期待读到写他们的文史类文章。

我期待了数年,至今仍未如愿。

在期待中,我发现这种命名原则竟是外国人创立,这些道路竟关联着杭州的近代城市化,这些地名的每一轮变化竟是瞭望这座城市主流动态的窗,它们在此地的运用更不止于道路……

于是,我实在按捺不住,只好作此文抛砖引玉。

01

前些天见拱宸桥东路面上的花箱换新了。水灰色花箱缀印着白色的拱宸桥和武林门西湖文化广场主塔楼浙江环球中心。

两个饰样,拱墅人看了心领神会,外地人看了若有所悟——我断定多数人会明白那是地方文化标识。毕竟这种表达地域特色的方式,由来已久,千城皆有。

地方文化的有效载体有种种样子,地域形象的宣传也有种种形途。文化标识集中且大范围的运用,则是地方有重大转折的反映。

问题是,为什么图案中是那两座建筑?

我想是因为八个字:千年运河、繁华武林。

因此,这对饰样又隐喻着一个历史事件:2021年杭州市实施部分行政区划优化调整,拱墅与下城两区合并为新拱墅区。

路街是城市的向导和招牌,非但不能使之成为隔碍,更应努力使之在满足交通功能的同时还有赏心悦目而亲切的景观意义。花箱美化了道路,并因绘有地方文化符号而成为特殊的宣传品,这种做法虽属“数见”,但我认为在新拱墅的马路上依然“鲜”意十足。原因在于对题材的选择和运用上,仍可被视为城市文明的一种进步。

无独有偶,最近运河广场上的路灯罩和变电箱的围栏也告别了放之四海而皆准的饰样。实在的画龙点睛的妙笔和大手笔。新饰样折射着本土的历史和地理的坐标,释放着人本和生态的气息,坦露着胸襟和自信,闪烁着羡慕与嫉妒。

这一切,让我想起一则旧新闻。

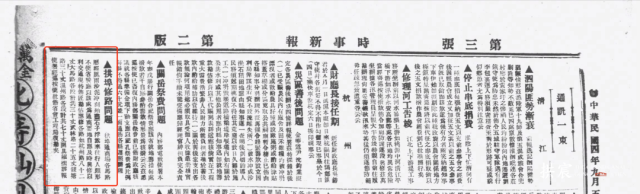

1930年8月25日,《时报》刊登了一张拱宸桥照片,并附文字:“杭州城北拱宸桥,桥身为弓背式,车辆经过殊感不便,现工务局已饬第二科派员测绘地形及桥之截断面并探量水深,以便规划改建平桥。”

▲1930年8月25日 《时报》

幸好,拱宸桥依然弓着,而且弓出了世界文化遗产的高度。

否则,不仅我所见到的新饰样不会出现,而且很多我们习以为常的事物(包括话语)也不会出现。

02

那对“改平”的蝴蝶翅膀终是收起了,但另一只蝴蝶的翅膀动了。

19世纪60年代,上海英租界出现了一种新的地名现象:以中国的省份和城市之名命名道路。

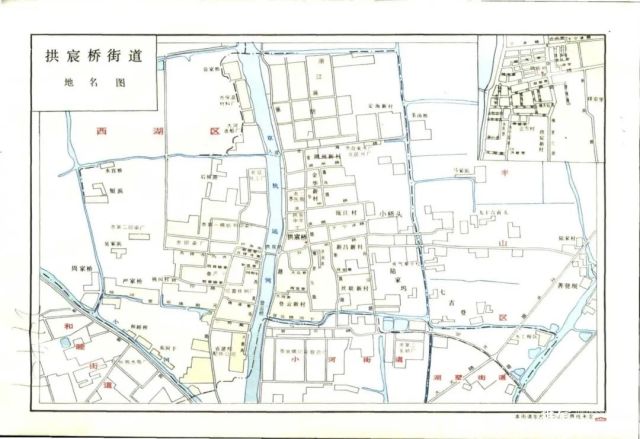

我在桥东的树荫下寻了个地方坐下,找出存在手机里的旧地图。

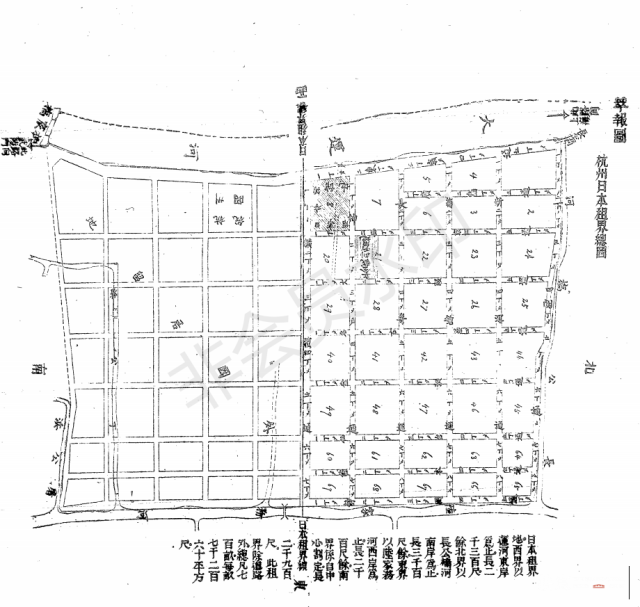

一张是1897年第12期《萃报》上的《杭州日本租界总图》,一张是《杭州都图地图集(1931—1934)》中的第六都第三图。

▲萃报图杭州日本租界总图

▲《杭州都图地图集(1931—1934)》第六都第三图

两张地图的通商场区域,横竖一致的、井然的线条完全吻合,显示这个地方“七纵五横”的主路布局在开埠之初已完成规划,且三十多年未变。

然而,这岂止是地图,分明还是算盘——

日本人欲设立租界的算盘;

欧美国家想利益均沾、设立通商场的算盘;

中国人维护主权的算盘;

中外商人谋划生意的算盘。

而所有算盘的利益点,都有一个“公约词”:道路。

道路之于中方浙江当局,修不修,怎么修,都围绕一个中心思想:路权即是国权所在。这使得拱宸桥的道路自有开埠之议后,便成为关系国家主权和外交形象的事情。一颗又一颗澎湃的心脏,强劲地搏动着,与外族博弈,愤怒中有一些无奈,无奈中又流淌出一些智慧。这种纠结,使他们的做法显得自相矛盾:他们既为了捍卫国家主权想尽办法抵抗殖民入侵,又囿于大局已定,处处主动守约,拼命赶筑道路。

1896年8月底,桥东滨运河地带已筑成“五里之遥、坦坦平平、如砥如矢”的马路一条,所费工时不到两个月。这条路,叫作大马路。此后,研究杭州通商口岸便无法绕过它。而在1897年5月13日中日重签租界协议时,已有五条马路即将竣工。

籍此,我要向浙江当局化兵为工拨调来赶筑道路的那数百名军人致敬!他们本分地劳作,挥汗如雨,以镐为枪,把筑路当仗打。也许他们知道自己修建了近代杭州第一条马路,但他们中几乎不可能有人会意识到,他们勤勤恳恳夯实的每一寸地方联结起来,竟是杭州近代城市化的出发地。

道路之于中外商人,如火如荼的兴工场面,促使他们争相租地造楼赁屋。

道路之于日方,他们强索的是租界,所以日租界内中方无路权。而欧美要的是通商场,所以中方得把道路修建好。

03

于是,上海英租界的道路命名原则出现在了拱宸桥通商场——

▲拱宸桥上眺望各国通商场

自北往南、东西向的依次为湖州路、嘉兴路、温州路、宁波路、杭州路;

自西往东、南北向的依次是武林路、钱塘路。

当然,这种命名方式会出现在拱宸桥,还有许多“蝴蝶的翅膀”,例如马嘎尔尼使团访华、鸦片战争、朝鲜东学党起义等。但最直接的原因,当是英国在拱宸桥所得通商场地亩最多并设有领事馆的缘故。

与上海租界不同的是,拱宸桥通商场的命名体系是东西向道路以地级市为名,南北向道路以杭州的旧称为名。

那么,为何是“湖嘉宁温”而非别市?这些路名的出现,是葫芦娃救爷爷一个一个上,还是整体亮相?两个问题,又可合为一个问题:考量它们的体系原点可能是什么?

近代宁波商人在拱宸桥的影响力,不亚于上海和杭州的商人。但是绍兴人在此地也有经济活动,在杭州的影响力也很大,为何没有绍兴路?而近代拱宸桥是否有过温州商人,尚未见记载。

看来,以浙江各地商人在拱宸桥的影响力为考量,是最大的不可能。同理,路是因“来自同一籍贯的人群比较聚集”而得名的观点,只是想当然。

在我看来,最大的可能是基于对亲疏关系和共性关系的考量。

杭嘉湖文化同根,文脉同源,联系向来密切。即使沪杭铁路开通,运河在三个城市之间仍发挥着不可替代的连接苕溪、太湖流域的经贸和文化交流的巨大作用。以嘉湖为名,合情合理。

近代浙江,英国人在宁波江北、温州江心屿、杭州拱宸桥均设有领事馆。因此,基于均为通商口岸的共性,择宁温而名,顺理成章。同时,也可以解释为何有温州路而无绍兴路的原因。

▲英国驻杭州领事馆

我把目光从地图移向运河广场,移向周边的建筑——

最远处的钱塘路,徐徐升起一座座楼房,路名消失。而稍近处的几条路,则以书页的形式向我走来。书页有好几种,大小不一,但它们那被汉字堆出的样貌大同小异,好像一个人穿着不同的衣着出现在不同场合。

它们的样貌是如此枯瘦而又精神饱满:第一个走来的是武林路,但名字已改成金华路;第二个走来的是杭州路,它的西段一部分已建成运河广场,一部分在区政府内,东段则已改叫台州路;最后走来的,是列队的紫荆街、大同街、大马路,它们从拱宸桥南北两侧以我为圆点汇聚,汇聚后又迅速展开,展开之后它们有了统一的名称:丽水路。

它们出发的时间是1964年12月7日,辗转五十多年被我看见。

那是杭州在新中国成立后第一次提出建设浙江省政治、经济、文化中心和著名风景名胜城市的战略下,首次梳理城市的地名资源。同年,拱宸桥东一条新路被命名为舟山路。

那一年的地名变化,技术上是为了避免路名与路名、路名与本市之名重复,意义上则昭示着杭州市有意在延续历史文脉的基础上逐步健全拱宸桥地区的地级市地名体系,彰显省会城市的中心地位。

因此,当地级市名聚集在拱宸桥做“地名”而非行政版图的邻居,拱宸桥的身份坐标在浙江省的地名学中便是一个焦点。

时至今日,拱宸桥东除了有杭州之外以浙江省十个地级市名命名的道路,还有三个以区县名命名的地方:定海街、宁海巷、青田巷。

但这些地名的位置,并非一成不变。

有的已经消失,即舟山路(并入上塘路)——如今只有舟山东路。

有的消失后又被拿出来保护使用,即定海街。

有的发生了漂移,如湖州街和宁波路。民国时,湖州街在今湖州街的南面,宁波路在今区政府大院(移用之初,宁波路又称为宁波街)。

有的还在延伸,即丽水路。2010年,大兜路历史文化街区改造完成,丽水路往南延伸至霞湾巷。如今,它还在往北延伸。未来它将成为连接拱墅区和临平区的沿运河干道,它的里程也将超过绍兴路,成为杭州市以浙江省地级市名命名的最长的道路。

05

我把目光重又移向旧地图,脑中忽然蹦出一句话:地图上为什么从来不画人?

此问题一出现,便把我吓了一大跳。好像全神贯注之际,突然背后被人拍了一掌。我抬起头看了看四周,身旁无人。来来往往的人来来往往走着,或携家带口,或三五成群,或独自欣赏运河的风景。

他们给不了我答案。

我把目光投向拱宸桥,它阶梯式地回给我一张张规整、坚硬却又温润的石脸。

我感到眼睛有点疼,但好在自以为找到答案的兴奋盖过了这种疼。

只要有屋,就有租客,而且是进进出出、层层叠叠的租客;

只要有路,便有过客,而且是熙来攘往、层层叠叠的过客。

这样的答案,让我看到地图上空荡荡的线条间挤满了人——层层叠叠的人。

例如:1915年维修了237丈路的那批路匠。(杭州路82丈、大马路30丈、武林路25丈、钱塘路30丈、温州路70丈)

▲1915年修路问题

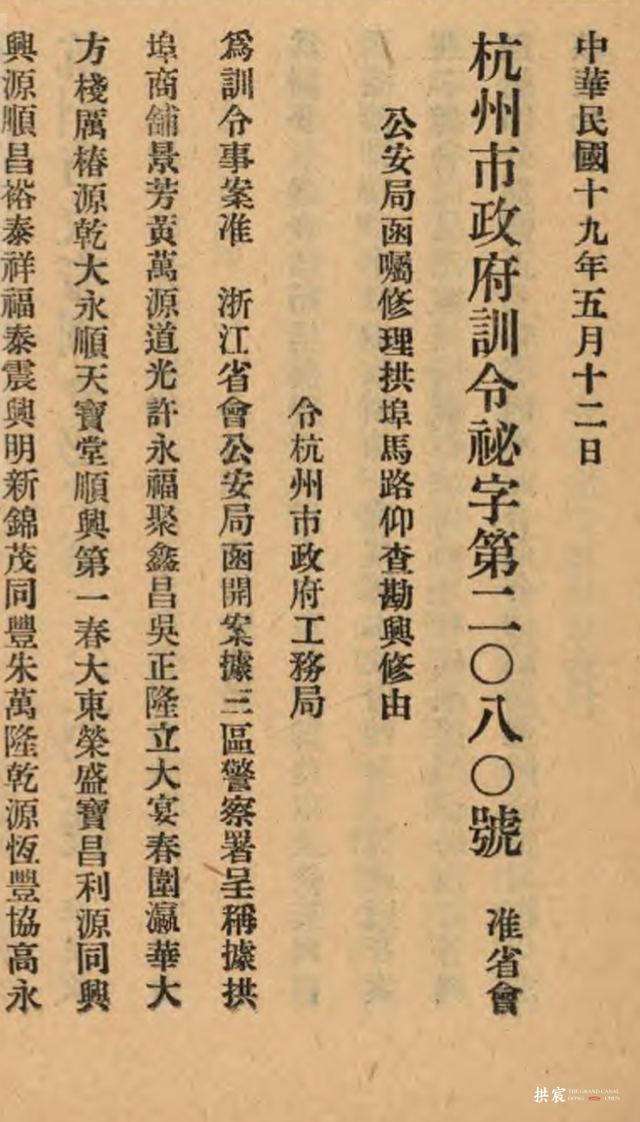

再如:1930年的那五十来位店主,他们联名向警署(1912 年,杭州市成立了规划工程事务所,1914 年改归杭县,后又归警厅)呼吁兴修年久失修的拱宸桥马路。

▲1930年向警署呼吁修路的联名

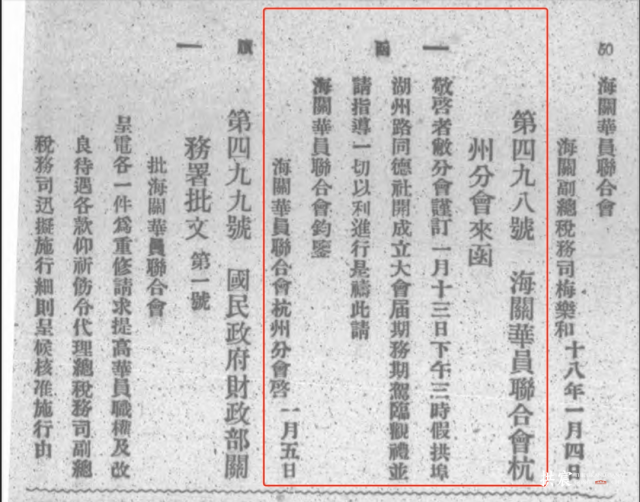

又如:1929年1月13日在温州路同德社参加海关华员联合会杭州分会成立大会的人们。

▲1929年1月13日海关华员联合会杭州分会成立大会

诸如此类,不胜枚举。

但大多数人生平难详、踪迹难觅。即使有几个在地名志中有着贡献的人,后世所知道的也只是与他们自己或家人有关的地名。例如新昌路、风亭里、正方村、崇庆里、崇盛里、祥安里、胜月里。

新昌路与“湖嘉宁温杭”五条路同时出现,是一条不属于通商场但连接着杭州路的南北向道路。乍一看令人觉得是以县名命名,但地名志的表述是据说源自讼师陈新昌。

风亭里、正方村则分别源自建造者陈风亭和钱大兴石灰窑的老板钱正芳。

崇庆里,郑世赓所建,但以长子之名崇庆命名。

崇盛里,华盛皮件厂华盛熙在此建房,故名。

祥安里,车行老板陈祥富所建,但取名祥安。

胜月里,相传有郑姓在此开胜月号蜡烛店,并建房于此,以店号为名。

06

如果说道路堪比陈列馆,陈列着以建筑为形态的城市之梦,那么路名则可比档案馆,守护着地方的文化基因。

于是,那些两家或三家合资建成的房子,虽无人知道他们的姓名,但他们却给地方留下了更为宝贵的财富。那就是厚道的人格、和谐的邻里生态、相信未来的勇气。他们在血液里流淌的文化基因中找到并相信最美好的邻里未来——百万买宅,千万买邻。

于是,他们所居住的地方,也就有了让后世肃然起敬的名称:亲仁里、两宜里、三德里……

这一众寄托着美好愿望的里弄名,实则铺展着写意的移民图——也是融通五湖四海的拱宸桥图。

在这张图中,可以读到——初来此地的人们对自己充满信心,他们在这里投资,买房、造楼、赁屋,将拱宸桥视作比家乡更辽阔、更能实现理想和抱负的地方,他们不惧单打独斗,也笃行团结友爱。

在这张图中,还可以读到——不同的方言,不同的肤色在这里聚居或流动。既共事也较劲,既较量也合作。他们把外国商品从运河里搬上岸,再销往各地;他们也将浙江、安徽等地的茶、瓷、茧等搬到船上或火车上,目送它们远去,想象它们漂洋过海到了异邦之后被抢购的场景。

▲拱宸桥街道地名图-杭州市地名委员会办公室编《杭州市地名志》(浙江人民出版社1990年)

07

路名,是历史的空间性呈现和城市发展的文化缩影。

当城市名被用在通商场的马路上,人们看到资本主义外力对杭州近代城市化的影响。

从仍在延伸的丽水路,人们领略到杭州城市北上的壮阔、大运河国家主题公园的盛大、大运河文化带的恢弘。

于是,人们忽然发现,拱宸桥地名的每一轮变化,都是瞭望这座城市主流动态的窗。

地级市名称在此地的运用,并非只在道路。事实上,1980年以后,浙江省十个地级市名在拱宸桥,还曾被用在新建的小区。例如:金华路边建了新住宅区便叫金华新村,温州路边新建的小区便叫温州新村。

▲拱宸桥东街巷地图(1980年代)

1997年,拱宸桥地区旧城改造启动,随着地面功能的改变,许多老地名面临消失。就这么让它们消失,还是思考传承策略?

我想,那个过程应该有过几场激烈辩论。

起初是支持消失的一方占了上风,因为消失的地名不计其数,也是城市发展中的自然现象。既不违规,也不逾矩。何况他们还有大规模杀伤性证据:已经在用的小区名纵然时间并不长,但也是历史的延续,是不能磨灭的城市进程中的时代烙印。

反对的另一方则说道:人与故乡的关系,虽然在老屋之外往往仰赖道路获得情感联结,虽然地名的变迁并非只是地表和文字范畴的一地一路之变迁,而更是一种情感寄托的变化乃至颠覆,但只是对小区进行更名,并不意味邻里的关系会被改变,也只会增加乡愁的丰富性。

后来,支持异地传承的一方占了上风。

理由也许很简单。首先,既然都已经在旧城改造了,撤村建居也是主城区的发展大势了,再叫什么什么村,挺不合时宜。其次,读读字面意义,老地名显然更文采斐然,更符合历史文化名城的气质。

理由也许很不简单,所以不必探究。总之,结果是,部分老地名被异地延用,有的用在桥西,有的用在桥东。例如湖州新村和金华新村、嘉兴苑,并更为荣华里。湖州东苑更名为崇盛里。新昌新村,更名为凤亭院。瓯江村更名为亲仁里。里马路则被用到了桥西文澜街与后横港路之间,称里马弄。

把老地名“过继”给新建筑,背后的反复与折腾,对当时的亲历者而言,必然也发生过饱含情怀的愤怒表达。但从历史的长河去看,这对于一座城市、一个地方的精神来说,何尝不是一种文化自觉和文化自信。

我一个人自说自话,想象着、推敲着,天色已偏向黄昏。

我站起身,又看了看拱宸桥,熙来攘往的人群里,一些人或牵着手,或挽着手走向桥顶,又逐渐被桥顶遮住。这样的情景令我忽然领悟到,地名也是时间与空间在某一个地方借助人类而产生的恋爱符号,作为城市精神细胞,它们一次次走向黄昏,又一次次伴着太阳升起。

难怪,地名不仅能成为某地人类之共同体记忆的载体,还能承载个体的悲欢。