临安马啸公社生产队土地清册。陈立雄 摄

原临安马啸公社浪广大队支部书记张美新(左),原浪广大队大队长陈传道(右)。

漫画 焦俊

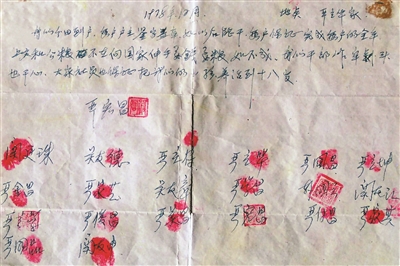

说到家庭联产承包责任制,就不得不提到安徽省凤阳县小岗村——1978年,18位村民签下“生死状”,将村内土地分开承包,开创了家庭联产承包责任制的先河。当年,小岗村粮食大丰收。

杭州日报报道 我国的改革开放,首先是在农村取得突破性进展的。

从1978年到之后的15年间,中国最重要的经济事件几乎都发生在“城墙”之外的广袤农村。这是本轮经济变革中最不可思议也是最迷人的地方。亿万农民和广大农村基层干部,为了改变农村面貌和自身命运,勇敢冲破既有体制,触发了波澜壮阔的改革大潮,成为改革的先行者。

1979年春开始,杭州桐庐、富阳、萧山、临安等地的一些生产队自发地将山地、水田分包至户,点燃了联产承包责任制星星之火。

红色档案

一场始于农村的大变革

党的十一届三中全会后,多种形式的农业生产责任制开始在杭州农村试行。1979年,桐庐县至南公社、富阳县东图公社和萧山县河上公社,有少数生产队开始自发搞承包责任制。

1980年,市委《关于加强人民公社经营管理的意见》提出“建立和健全农业生产责任制”,“实行定人员、定任务定成本、定工分和超产奖励制度”,推动了集体经济统一核算分配下的生产责任制起步。而农民群众在实践中发挥了主动性和创造性,出现了多种形式的责任制,如专业承包联产计酬、包产到组联产计酬、包产到户或包干到户等。对此当时干部队伍中大多数同志思想准备不足,疑虑重重,认为“联产到劳、到户,又分田又分队,一步步往后退”“辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前”。有的地方出现硬纠硬并,同群众“顶牛”。

《意见》印发后,市委组织大家进行了充分的学习和讨论,在提高思想认识的基础上,提出了“明确一个目标”(发展农业生产,繁荣农村经济)、“抓好两个环子”(生产责任制、多种经营)的工作方针,强调把建立各种形式的生产责任制纳入工作部署,并要求各级党委深入到群众中去调查研究,向群众学习,因势利导,在这场伟大变革中站在群众前头。会后,家庭联产承包责任制首先在桐庐、富阳得到较快发展。到1980年底,桐庐县2570个生产队中,有1775个队实行了双包责任制,其余地区也开始了试点工作。

1982年1月中共中央转发的《全国农村工作会议纪要》下发后,家庭联产承包责任制在全市农村得到广泛而深入的发展。截至1983年底,全市农村36424个生产队中,实行联产承包制的已有36112个,占总数的99.1%,全市98%的大田作物、82%的集体山林、90%左右的山塘、90%的社队企业,都实行了联产承包制。至此,包干到户成为家庭联产承包责任制的主要形式,基本普及到全市农村。

红色寻访

破土:从借粮到分田

一场自下而上的变革

20世纪70年代, 地处浙皖边界的临安马啸公社浪广大队,一共866口人,守着400多亩薄田,吃不饱,日子确实很苦。

“1978年秋天,那天,就像今天这个时候,太阳快升到山顶了。”陈传道讲起40年多前那个改写历史的时刻,“马啸公社书记章文辉悄悄召集了我们浪广和隔壁方家两个大队的干部社员开会,会议的内容就是想‘把田给分了’。”

那时,陈传道还是个30出头的毛头小伙子,是临安马啸公社浪广大队的大队长。

“分田?”当时,国家实行集体经济的人民公社体制,分田单干、包产到户是政策所不允许的,“章书记说,分田的意思就是‘保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的’。隔壁的安徽已经开始这么干了。”

事实上,用原浪广大队支部书记张美新的话来说,当时过日子全靠“四点”:靠国家供应一点,靠自己种一点,靠亲朋借一点,靠黑市上买一点。这其中的“借一点”,指的就是去毗邻的安徽山村借粮。

借粮有借粮的规矩。按照规矩,借72斤粮票和买米的钱,秋收后需要拿100斤早稻谷还。“不仅损失了喂猪的糠、来回两天的误工工分,还欠了很大的人情。但是,浪广的大部分人就是这样过着前吃后空的日子。”张美新说。

已经实行了20多年的人民公社制度,把广大农民牢牢地拴在土地上,“大锅饭”的弊端毕现无遗,农业效率低下到了让农民无法生存的地步。

所以,分田到户的消息着实让人兴奋、让人跃跃欲试。

“章(文辉)书记说,我们浙江省,无论是在地域上还是在经济上,都应该比安徽好,怎么还要去隔壁省借粮呢,我们要先解决自己的吃饭问题。”陈传道说,“包产到户”就这么悄无声息地决定了。

不过,他们无论如何也没有想到,正是他们悄然萌动的决定,点燃了杭州农村改革的星星之火。

1979年春耕,农民的生产积极性空前激发。效果同样惊人:就在这一年,粮食、收入均翻番,浪广大队迅速解决了村民的温饱问题。包产到户这把“金钥匙”打开了马啸公社的大门,激起了周边各大队、生产队农民的向往。广大农民要求包产到户和包干到户的强烈愿望,不可抑制地迸发出来,粮食组、茶叶组、杂工组等多种形式的承包责任制迅速蔓延。

1980年春,马啸公社有11个大队实行旱地、山坞田包产到户。1981年该公社15个大队全部实行良田包产到户,成为临安“包产到户第一乡”。全社粮食生产量从1978年的121万公斤增加到159.5万公斤,增长31.4%;农业总收入从1978年97万元增加到174万元,增长79.9%;农民人均收入从1978年的71元增加到143元,翻了一番。包产到户两年,改变了马啸公社原来“吃饭靠返销,生产靠贷款,生活靠救济”的落后面貌。

与此同时,富阳东园公社、桐庐至南公社、临安太阳公社、建德李家公社等地的“包产到户”也有了相当规模的发展。

萌发:劳动力从土地中“溢出”

一、二产业相互促进

如果说马啸公社的包干制是一场为了“吃饱”的农村变革,那么在杭州另一边的萧山河上公社三联生产大队,发生的是另一种为了“吃好”的化学反应。

三联生产大队由大坞村、桥头黄村、庾青村三个自然村组成。其中,大坞村是县里“农业学大寨”的典型,曾经发生过把农民偷偷种在地里以备饥荒的红薯、南瓜统统拔掉的事。

“70年代,我们生产队的条件是周围几个生产队中最好的。”今年73岁的楼苗信,当时是三联生产大队大队长。这个“最好”的情况是:三个村一共1200多人,只有400多亩薄田,“自己种的粮食,只够吃半年。”楼苗信说,“剩下半年靠的是国家下拨的粮票,不够再到黑市上去买点儿。”

所幸,这些天然对商业有着灵敏嗅觉的萧山人,在1975年就已经拥有了自己的企业——萧山第二造纸厂。村里一半劳力每天赚的“工分”就来自这个造纸厂。这是一种从人民公社的肌体中变化过来的一种集体经济,代表了一种在相当长时间内受到认可、也确实发展了生产力的民间公司模式。而这,也成了日后燎原中国的乡镇集体企业的胚胎。

因此,在其他地区或明或暗地劲吹“包产到户”之风时,他们似乎埋头于造纸厂的生产,直到1982年上半年。

“大概是1982年上半年,领导把我们叫去开会,传达了要包产到户的精神。”87岁的朱雪成,听到这个消息有些意外,“以前做大集体,好不容易把土地集中在一起,现在怎么又要分掉?”尽管私下带着这些疑问,包产到户还是开始推行:干部先统一思想,然后丈量土地、逐个编号,核实每户人家的人口数。

田如何分?用的是最朴素原始的方式:抽签。

“当时包括村干部在内的所有人,都不知道每块地所对应的号码,只有县里派来的一位监督员知道。所以能拿到哪一块地,全靠运气。”现任三联村党总支书记黄叶忠,当时只有14岁,靠给队里放牛赚工分。他记得当时抽签的情景:“有许多小纸片,上面写了号码,折起来放在一个盒子里。每家派一个代表,挨个到村里来抽签。我们家五口人分到了1亩地、18亩山。”

1982年上半年,400亩地分完了;1983年,1200亩山,也分完了。

按部就班地执行,意料之外的效果却接踵而来——

“造纸厂生产效率的提高尤为明显,大家想着把厂里的事情干完,回家干地里的活。”楼苗信回忆道,“以前,我们早晨9点太阳晒屁股了还没出工,11点就回家吃中饭了。包产到户后,早晨天一亮就下地干活去了。下午三四点造纸厂的工作结束后,还能去地里。常规品种的稻谷,从亩产500斤一跃到了亩产800斤。”

另一个意料之外是,进入制造业领域寻找生存机会的三联村人,观念更超前了。“家里的地不需要这么多人,但我们可以在厂里干出点名堂。”黄叶忠说的“名堂”在其后的几年完全体现出来:基于村造纸厂的经验,黄叶忠看到了差异化的商机——给村造纸厂生产出来的纸刷成彩色。

于是,他跳出了村社企业,开始自己单干,开了一家手工作坊,“那时我称之为‘红绿纸厂’。厂里一天能刷出7件产品,每件大约卖17-18元。”黄叶忠说,“一年以后,我们一家人的收入整体翻了一倍。”

收入的增长是成倍且正循环的。3年后,他用作坊赚来的1700元钱,给家里添置了一辆拖拉机,促进了农业的生产效率。到1986年,他们家已经一跃成为万元户,成为“先富起来”人群中的一员。

包产到户的意义无疑是巨大的。它让农民从土地的束缚中解放出来,除了生产的积极性外,还萌生了投资的积极性。在土地缺乏而观念先进的地带,大量闲散人口开始从土地中“溢出”,从事各种非农业生产。从某种意义上来说,这些现象从逻辑根源上也可以从包产到户的那个春天开始追寻。

铺开:“粮稳而心定”

土地制度改革始终是农村改革的主线

实行农村家庭联产承包责任制,把集体所有的土地长期承包给各家各户使用,实行所有权和经营权分离,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏。而农村土地经营制度的改革,在整个农村改革中具有基础性地位,它始终是农村改革中的一条主线。

1982年1月1日,第一个中央“一号文件”向全国公布。它肯定多种形式的责任制,特别是包干到户、包产到户,深受群众欢迎,全国已经普遍化。

1984年的中央一号文件提出“联产承包15年不变”。

1991年,党的十三届八中全会,强调把家庭承包制“作为我国农村集体经济组织一项基本制度长期稳定下来,并不断充实完善。”

1993年3月,全国人大正式通过决议,把家庭承包制正式载入我国宪法。

同年,中共中央、国务院印发《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》,提出“在原定的耕地承包期到期之后,再延长30年不变。”

2017年,十九大报告中提出,要坚持农业农村优先发展,巩固和完善农村基本经营制度,保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年。

与全国改革开放同步,杭州的改革开放从农村起步、从农村走向城市并不断向纵深推进。家庭联产承包责任制的实行,从1979年部分地区农民群众自发行动,到1982年后有序地全面铺开,至1984年基本完成这一重大变革,历时6年。

长期在杭州从事农业农村工作的老农业人,原杭州市副市长安志云曾在一次专访中谈到,推行家庭联产承包责任制,对杭州农村经济发展起了很大的作用。家庭联产承包责任制,实行土地所有权和经营权分离。对生产出来的产品,当时有个说法叫“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。家庭联产承包责任制实现了责、权、利的紧密结合,克服了过去管理过分集中,劳动“大呼隆”、分配“大锅饭”的弊病。同时,它又继承了以往合作社的积极成果,使多年来形成的生产力得以更好地发挥作用,以家庭经营为基础、统分结合的双层经营体制得以普遍建立。

这场变革极大地解放了农村生产力,充分调动了农民的积极性、主动性和创造性,给农村经济的发展增添了巨大的内在动力;这场变革冲破了“三级所有、队为基础”的模式框架,使农村焕发了青春和活力,逐步突破了以粮为纲、经营种类单一的格局,开始大力发展多种经营;这场变革推动了农、林、牧、渔、副五业生产的全面发展,使能够为国家和城市市场提供的农副产品数量越来越多。

从家庭联产承包责任制,到土地确权制度的推行,再到土地流转的实施,农民从土地中获得的利益也越来越多。尤其是“八八战略”实施以来,杭州农村居民人均可支配收入,连续三十多年位居全国前列。全面实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,高质量建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进杭州农业农村现代化水平。