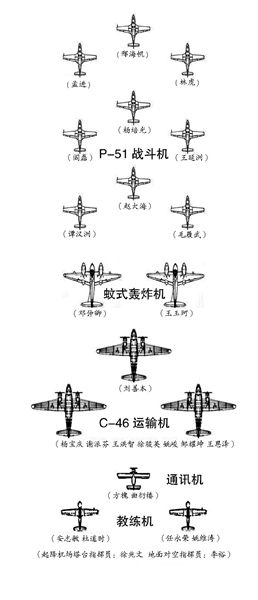

开国大典受阅飞行编队序列图 图片由东北老航校研究会提供

68年前的10月1日,下午3点,北京天安门广场举行开国大典,毛泽东主席向全世界宣告:中华人民共和国中央人民政府今天成立了!

那一天,是中华人民共和国的陆海空三军,首次联合受阅。

当飞机驶过天安门,广场上的30万群众高声欢呼,成为开国大典上最为动人的画面之一。

68年过去了,那场景仍深刻在很多人心中,而且有一群人,每年都会在国庆节这几天,因开国大典而相聚。

这些人,有一个共同的身份——“空后代”。

他们的爷爷或是爸爸,就在1949年10月1日那一天,驾着飞机,飞过天安门广场,让中国人从此记住了开国阅兵那最振奋人心的一幕。

这些年,“空后代”们组队一起去过鸡西密山、牡丹江、通化、长春……都是父辈当年“飞”过的路。

今年,他们一起来了杭州。

此次活动发起人、东北老航校研究会常务副秘书长张志勇说,飞过天安门的17架飞机,不管是飞行员,还是“幕后人员”,有太多太多人都跟杭州的一个地方有关联,它叫笕桥。

这次花两三天时间,大家说一定要来看看。

9月25日

五湖四海聚到杭州

是因笕桥

9月25日中午,转塘,绕城高速边上一家经济型酒店,张志勇拿着手机,一直等在楼下。

他的手机里存着一份名单,共32人,上面详细记录了姓名、电话,父亲或爷爷是谁,这次是从哪个城市过来,大概几点会到。

每一次电话响起,就是有一个客人到了。

来的人有部分生活在杭州,更多的是从外地赶来,北京最多,也有苏州、上海稍近点的,远点的有广州、深圳。

到得最早的,是北京来的王兆和熊晓虹。王兆右手受伤,一路上把包扎着的手小心地半举着。她的爸爸是东北老航校的政委王弼,老政委的女儿,也是东北老航校研究会的发起人,这些年花了很大力气,到处寻找老空军,以及老空军的后代。

随后到达的是刘笑鹏,在平均60岁以上的“空二代”里显得很扎眼。他是去年联系上的“空三代”,在这一年多时间里,从没见过面的爷爷,在脑海里从陌生到清晰立体起来。

等到东北民主联军总部(简称“东总”)参谋长兼东北民主联军航空委员会主任伍修权的女儿伍连连进门时,大家挨个轻轻抱了一下,说一声,“连连姐,又见面了”。

最晚一个走进酒店的,是特邀的嘉宾、朱德的外孙女刘丽。张志勇说,每一年的聚会,刘丽都会到。

68年前的十一,刘丽的外公朱德,在开国大典阅兵的庆功宴上说:“我今天终于成为三军总司令了!”

这句话,是对着开国大典阅兵式上开着17架飞机、飞过天安门广场的飞行员们说的。

这句话,也从此载入空军史册。

9月26日

平均60多岁的他们

好像回到小时候

9月26日一早,载着“空后代”的大巴车开进笕桥,刚到门口,就能感受到大家激动的情绪,“笕桥航校,到了!”

他们说的航校,是当年的杭州笕桥中央航空学校。他们的父辈或者祖辈,当年最美好、最振奋人心的青春,都是在这里度过的。

进了大门,笔直一条通道,张志勇站起来,叫沈丽莉快看外头,“以前我在笕桥当仪仗队队长,林叔叔陪法国空军参谋长卡皮荣来参观,就是我负责迎接。就在这条路上,我们拍了合影,就是你带来的那张!”

沈丽莉,是原空军副司令员林虎的儿媳。她的公公林虎,在开国大典阅兵时,开着P-51战斗机,在天安门广场上飞了两趟。

沈丽莉说,林虎已经90岁高龄,身体不是很好,不然是一定要自己来一趟的。沈丽莉听公公说,以前住过笕桥里的醒村,这次一定要去看看他曾经住过的小楼。

醒村,当年航校的眷村,从字面上看就是醒着的村子,常被引申为“唤醒中华、民族觉醒”之意,以前是美国高级顾问、高级教官的住所。

“醒村5号”别墅,前几年,修缮成了醒村爱国馆,里头都是航校的老历史。当在墙上,看到爷爷刘善本当年的照片时,刘笑鹏有些激动:“这是我一直想来看看的地方!”

等看到了笕桥机场,一车人一下子激动了起来。考虑到很多人年纪比较大,笕桥还特意安排了两位军医一路跟着,生怕大家过于激动,有什么突发状况。

“机场有没有变过,以前学飞机就在这里么?”

“隔壁就是中杭厂(中央航空飞机制造厂,是中国现代史上第一座真正的现代化飞机厂),我听我爸爸说过,他修飞机就在这里,一边修,一边抬头看飞机起飞。”

平均60多岁的他们,好像一下子又回到了小时候,小伙伴们坐在一起,比比看谁的爸爸工作更厉害。

刘笑鹏说,他仿佛都可以看到,1937年8月14日,当时还是学员的爷爷,就是站在这里,仰着头,看着天,目睹高志航率领第四大队,痛击日寇飞机,从此奠定飞行、强国志向。

为什么来笕桥?这里找得到父辈们最美好最振奋人心的青春

此次来杭的32位“空后代”,他们的父辈,在笕桥中央航空学校以飞行员身份毕业的,只有4人。其他有的是在中杭厂工作,而更多的是东北老航校的领导、机械师,还有早期的飞行员。

为什么大家却对杭州有着深厚的情感?

张志勇说,虽然一个在江南,一个在东北,但两所航校的渊源太深了。

你可以理解成,笕桥是“师范学校”,东北老航校则是“工作单位”。

就以刘笑鹏的爷爷刘善本来说,他1935年考入杭州笕桥中央航空学校,后来,在东北老航校创立以后,去当了副校长。

有很多笕桥的飞行员,比如蔡云翔(时任教育长)、吴恺(时任飞行大队长)、邢海帆、张雨农等等,后来都在东北老航校当了飞行教官。

从笕桥走出的飞行员,他们懂飞行、有技术、会带教,在刚创立的东北老航校,作为中坚力量,为空军培养了很多雏鹰。

就以开国大典阅兵来说,参加受阅飞行的一共有25位飞行员,要是按照“出身”来算,25人中有16人是从笕桥中央航空学校走出的飞行员(另有2人是地面指挥员);而这16人里,又有10人,先后在东北老航校任教。

所以,对这些老空军的后代来说,杭州,承载了父辈祖辈们最美好的青春。

当年是国民党政府第一个驾机起义的

讲述人刘笑鹏——我的爷爷刘善本

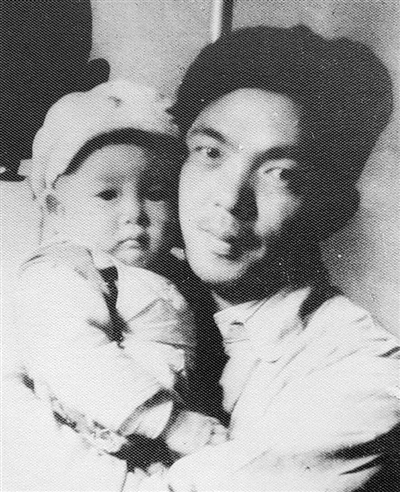

1942年,刘善本和周叔璜的结婚照。 图片由刘笑鹏提供

68年前的10月1日,当17架飞机依次飞过天安门后,有几家在场的外国通讯社,都急急往总部发了电文,意思都差不多——

“中国共产党一夜之间有了自己的空军!”

这是一次具有跨时代意义的飞行。17架飞机的背后,当年的那些飞行员,还有飞机背后的幕后人员,在那一天,在那个年代,都经历了什么?

我们请这些老空军的后代,来讲述他们的爸爸、爷爷,和开国大典阅兵、和杭州、和笕桥的故事。

9月27日,杭州市档案馆,有一幅“开国大典受阅飞行编队序列图”,17架飞机,分5种机型排列。

指着中间“个头”最大的C-46运输机长机,刘笑鹏说,“我爷爷开的就是这个!”

开国大典上的受阅飞行,谁来飞,有非常严格严谨的安排。参加受阅飞行的25个飞行员,是“三合一”结构——

一部分,是党自己培养的飞行员;一部分,是国民党里的地下党卧底;一部分,是起义的国民党飞行员。

25个飞行员里,起义的有9个。刘笑鹏的爷爷刘善本,就是其中之一,而且他还是当年国民党政府第一个驾机起义,飞往延安的。

毛主席为他写了一首打油诗:

刘善本,性本善,架着飞机反内战

刘善本,山东人,1935年考入杭州笕桥中央航空学校,三年后毕业,分配到国民党空军八大队。

为了打鬼子才参加空军的刘善本,却一直没有得到上战场的机会,好不容易等到日本投降了,却要打“自己人”。

1946年6月26日,对“三个月内消灭共产党”信心满满的蒋介石,公开撕毁国共两党签署的“双十协定”,调集30万大军进攻解放区。

也是那一天,经国民党空军总司令周至柔推荐,刘善本刚刚被任命为蒋介石专机“美龄号”机长,只是任命书下达时,“专机机长”已经不辞而别,飞去了延安。刘善本利用由成都去昆明运输美军移交的通信器材的机会,驾驶一架530号B─24型轰炸机,飞抵延安,成为国民党政府驾机起义第一人。

在那个时候,一个“天之骄子”飞行员驾机起义,影响惊天动地。

到了延安,毛泽东、朱德亲临欢迎大会,毛泽东为他写了一首打油诗:“刘善本,性本善,架着飞机反内战”。朱德还把他请到自己窑洞里做客。

延安给刘善本送上了一份“厚礼”——香烟一条、饼干五包。刘笑鹏说,爷爷得到了真正的满足,价值观的满足。

“据说,爷爷驾驶着运输机的长机,飞过天安门时,周恩来指着飞机,对毛泽东说,领头的那一架大飞机是刘善本开的。毛主席点头,向空中招手。”

在刘善本之后,国民党空军先后有42架飞机、100多人起义。

单是刘善本原先所在的八大队,从1948年到1954年的七年间,就有俞渤、郝桂桥、陈九英、周作舟等十数人,先后驾机起义。

所以,周恩来生前曾多次称“刘善本同志是国民党空军起义的带头人”。

奶奶等了爷爷三年半 营救是周恩来一手安排的

再后来的故事,刘笑鹏说,都是听奶奶周叔璜讲的。

刘善本驾机起义的那一天,出门前特地带上了大女儿刘兰平的照片,而且像是有心事,把平时用不着的东西也带上了。当时是六月天,但他出门带上了毛衣。

奶奶周叔璜说,出了门以后,刘善本又冲着二楼阳台说,“把雨衣扔下来”,拿到雨衣后,说了一句“再见”。

刘善本驾机去了延安,当天就想发表演讲,但是延安考虑到家属还留在上海,不安全,没同意,等了一周以后,才在广播里发表了《赶快退出内战旋涡》的演说,由延安新华广播电台向全国广播。

留在上海的周叔璜,一直不知道丈夫刘善本去了哪,一度还听说是飞机撞了山坠毁了,心都碎了。

大概是起义的两三天后,一天半夜,周叔璜突然听到敲门声,开门一看,是一个清洁工打扮的人,只听他说:“我告诉你,你家里那位已经到延安去了。”说完,就匆匆离开了。周叔璜说,那一句话,让她听到了希望。

刘善本走后,他在国民党空军的薪水马上就停了。留在上海的周叔璜,带着大女儿,肚子里怀着二女儿,一下子失去经济来源,而且还被软禁了。

奶奶说,以前听爷爷说过,他起义后,尤其是去了东北老航校后,也有人给介绍对象,但爷爷就是不同意,从头到尾就一句话——我还是想和她们团聚。

营救、接济,都是周恩来安排的。

奶奶周叔璜说,当时先后派过很多地下工作者去营救,比如送信的“清洁工”,都约好地方碰头了,结果被特务跟踪,只能放弃。先后几次试图营救,都没有成功。

茅盾也曾装作记者,打着采访的名义去接头,特务反问:“采访为什么不到司令部去?”接着做出抓人的样子。

茅盾察觉到危险,迅速发动汽车离开。特务鸣枪示警,并打电话通知堵截,茅盾机警地将车停在一条小巷子里,把车牌换掉,才得以脱险。

后来,是周恩来请了女英雄施剑翘出马,她因击毙反动军阀孙传芳而闻名于世。

施剑翘当时有个学生,在上海是国民党空军参谋长。施剑翘打电话过去说想让学生开车带着游上海,这位学生说,人实在走不开,派了司机和车子,让施剑翘随意用。

施剑翘就穿着黑色香云纱旗袍,坐着空军参谋长的座驾,直接开到了周叔璜的小楼门口。下车,特务上前询问,施剑翘上去就打了一个耳光,“看清楚了!”说着用手一指车牌,装作来审问的样子,直接上了楼。

奶奶周叔璜说,她开始根本不相信施剑翘,以为是特务来套话,不理她。直到她掏出了刘善本的亲笔信,才激动坏了,知道有救了!

等周叔璜看完,施剑翘马上把信烧掉,然后留下了几根金条、一些钞票,让周叔璜写了个收条,又赶紧写了封短信,还特意问了预产期,说不要怕,会到医院照顾她。

周叔璜生下二女儿刘海平后,施剑翘果然又去了,送了住院费和生活费,还说:“你不用着急,有什么困难就跟我讲。”。

刘笑鹏说,奶奶一直记得施剑翘,称她“女侠”!

此后,地下工作者经常扮成各种身份,到周叔璜家送接济金。周叔璜说,邮递员经常上门,“刘太太,又有您的汇款。”但后来才知道,老家只汇过一次钱,其它全都是地下工作者送来的。

后来,国共和谈破裂,周恩来在撤离前还挂念着周叔璜一家,在他的建议下,周叔璜带着两个女儿,先回了老家丰都,在老家一直躲到了丰都城解放,又带着孩子赶到哈尔滨,和刘善本会合。

当1950年,周叔璜带着两个女儿赶到哈尔滨,走下火车一家人相拥时,夫妻俩已经分开三年半了。

刘善本历任延安总部航空教员、东北老航校副校长、第一航校校长、华东空军混成四旅副旅长、航空兵某师师长、空军军训部副部长、空军学院副教育长等职。

不管爷爷工作换到哪个城市,奶奶周叔璜都跟着,因为学过药理,周叔璜经常说自己是“药剂师跟着飞行员走”。

刘笑鹏说,奶奶生了7个孩子,他的爸爸是老三,除了老三和四姑都在南京出生以外,其他人都是爷爷飞到哪,就生在了哪个城市,兰州、上海、齐齐哈尔、唐山、北京。

共和国雄鹰 他们在东北创立了全世界最“神奇”的航校

讲述人王兆——我的爸爸王弼

王弼 图片由王兆提供

1946年9月,刘笑鹏的爷爷刘善本奔赴东北老航校,在那里,他认识了很多新朋友。

王兆的父亲——王弼,是东北老航校的政委,也是航校创始人之一。

就是他们,在东北这片土地上,创立了全世界据说最“神奇”的航校,一所用“破铜烂铁”建的航校。

当时,中国共产党一架新飞机都没有,所有飞机都是“捡”来的。

抗日战争结束后,日本在东北各地留下了很多零件,比如发动机、设备,东北老航校成立了一个 “捡破烂”组织,在东北50多个城市,搜集了120多架飞机、200多台发动机,足足装了120辆马车!

为了“捡破烂”,很多人甚至奉献了生命。

王兆的公公顾光旭和四个战友,“捡破烂”曾误入了日本731部队留下的细菌仓库,当箱子打开时,中了毒。沉默了一小会后,王兆说,公公的一条腿从此残疾,另外有两个战友牺牲。

捡回来的破铜烂铁,缺胳膊缺腿,但都是宝。用马车拉飞机、用自行车打气筒给飞机轮胎打气、几架飞机共用一个螺旋桨,并不是笑话,在那个时代确实是这样的。

更“奇”的是,老航校的教官,有很多是日本人。

航校有了,要有飞行教官。当时,来当教官的也是“三合一”结构,既有共产党自己培养的飞行员,也有起义的国民党飞行员,当时就有很多是从杭州笕桥过去的。

当时,刚好收编了一个日本航空训练队,整整300多人,队长叫林弥一郎,有飞行、机务、医疗人员和家属,相当于一个飞行大队该有的他们都有。

当时,抗日战争刚结束没多久,让刚刚战败的日本人,留在中国教中国军人开飞机,他们不愿意。

为了让日本人留下,老航校花了很大力气,教育转化日本人的思想。东北老航校的人都知道一个“传说”,和伍连连的爸爸——“东总”参谋长伍修权有关。

当时,伍修权出面,约林弥一郎谈话。林弥一郎为了试探共产党的诚意,提出想要伍修权别在腰上的一把德国手枪。这把手枪是跟着伍修权走过长征路的,从不离身,可他没有犹豫,拔了出来,递给了林弥一郎。

林弥一郎从此信任东北老航校,带着300人的航空训练队,留在中国做了飞行教官。

另一方面,老航校还要做学员的思想工作。

那时候,很多人都是日本侵略者的受害者,因为日本人才家破人亡,仗才刚打完,就要请敌人当教官?很多人满腔仇恨,根本不愿意。

当时,按照航校教学礼仪,在飞机起飞前,学员要向教官敬礼,向日本教官敬礼,很多学员都不愿意。航校和每个学院反复沟通了很久,大家才慢慢接受。

张志勇说,他的爸爸张建华就是东北老航校第一期学员,是心里别扭了很久,学员里最后一个向日本教官敬礼的。

后来,留在东北老航校的日本教官,教得尽心尽力,也为这些飞行员打下了扎实基础,成为当时最优秀的飞行员。

1949年3月,中央军委从东北老航校抽调了一批人,组成了军委航空局,常乾坤任局长,王弼任政治委员。同年8月,军委航空局组建第一个飞行中队——南苑飞行中队,担负保卫北平(北京)的任务。就在那一年8月,军委航空局接到了一个有重大历史意义的任务——组织开国大典的空中受阅,受阅的任务就落到了南苑飞行中队的身上。

排来排去,最后定了25个飞行员,这些飞行员大部分出自东北老航校,很多还在笕桥中央航空学校学习过,另外还有两人来自新疆盛世才航空队。

修理好的九架P-51战斗机 帅气地飞过天安门上空

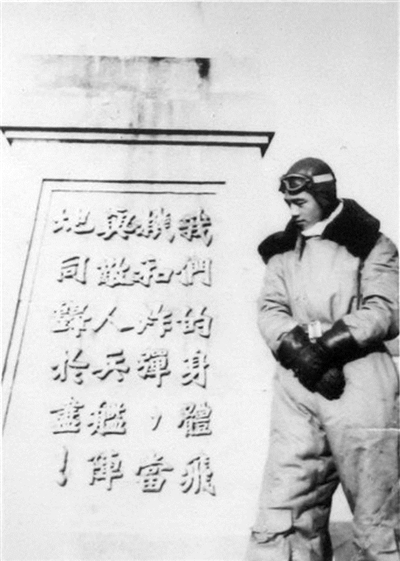

讲述人熊晓虹——我的爸爸熊焰

1949年,正在负责修理P-51战斗机的熊焰,抱着刚刚出生不久的熊晓虹。 图片由熊晓虹提供

熊晓虹,68岁,退休前是北京一所中学的老师。

聊天时,刘笑鹏提起来,“开国大典上,9架P-51战斗机,真是帅!”熊晓虹猛地站了起来,眼睛都亮了起来,一脸骄傲,“这9架战斗机,都是我爸爸修的!”

熊晓虹一直都有些遗憾,对爸爸的了解,实在太晚。

家里七个兄弟姐妹,从小到大,大家都知道“爸爸是搞飞机的”,但具体是做什么,爸爸在家里从来都不说。非要问了,爸爸就说“没什么好说的”;再问,就说“保密,不要问了”!

一直到了1980年前后,航空工业部要出一本《航空工业史料》,找到她爸爸熊焰,让他写回忆录。

当时,熊晓虹说她就很好奇,“爸爸做了什么事,要写回忆录的?”

这本书,她一直没有看到。1996年,爸爸熊焰去世;1998年,熊晓虹第一次翻开了回忆录,一页页看过来,她和兄弟姐妹们都有些不敢相信 “我们的爸爸,原来这么了不起!”

熊晓虹说,仔细回想她的小时候,和回忆录里爸爸说的,是能模模糊糊对应上的。

1949年1月,熊晓虹在沈阳出生。当时,她爸爸熊焰,刚做了一件了不起的事——修P-51战斗机。

当时,国民党撤退的时候,在沈阳北陵机场留下了9架P-51战斗机,是当时美国最先进的飞机,但是都损坏了。熊焰接到的任务,就是把它们修好。

“P-51战斗机,国民党都不会修理,你们还会修吗?”

熊焰找到P-51战斗机的图纸,照着图纸,每天在飞机上爬上爬下地研究,带领修理厂的技术员、修理工,花了一个月,修好了一架,从此开创了中国人修理P-51战斗机的先河。

熊晓虹说,这9架修好的P-51战斗机,就像是她的出生礼!

而且,就是熊焰修出来的这9架P-51战斗机,在半年后的开国大典上,帅气地飞过了天安门广场。

而且,当时因为飞机太少,周恩来提议,让飞行速度快的9架P-51战斗机,带队飞在最前头,等过了天安门广场后,提速飞过长安街,到了复兴门,右转弯向北,到了西直门向东,经过德胜门、安定门、东直门,再回头向西,正好赶上飞在最后的通讯机、教练机,第二次通过广场。

所以,广场上的观众,以及我们现在能看到的影像资料,共有26架次各型飞机飞过天安门上空,接受祖国和人民的检阅。

印象里,熊晓虹说,是在1958年,她9岁时,全家人一起搬到了北京,因为爸爸调进北京,负责筹建飞行试验研究机构。

才过了一年多,爸爸又调去了西安,创办中国试飞研究所。因为是在西安的城外,没有学校、没有住所,所以,所有孩子留在北京上学。熊晓虹说,她从小学到初中,印象里都很少见到爸爸。

再后来,1970年,爸爸又去了上海,去主持研制中国第一架大飞机“运十”。

所有的一切,熊晓虹说,她都是从书里看来的。

1996年,爸爸去世后,熊晓虹在家里翻出了很多爸爸珍藏的老照片,有很多都是在杭州拍的。

她很好奇,问家人、查资料,发现爸爸在杭州的又一个故事。

1958年2月,笕桥的歼五飞机,都说出现了“振动”问题,熊焰和苏联“国宝”一级试飞英雄、绰号“鸟人”的谢·尼·阿诺欣,一起到杭州,帮忙解决问题。

就是那一次,熊焰和“鸟人”在钱塘江大桥上留下了合影。

70岁笕桥人周掌瑞的笕桥记忆

机场路刚修好那两年 想认识飞行员的女孩特别多

“一身皮”的帅气飞行员 看到小孩笑嘻嘻打招呼

1949年1月底,北京南苑机场。合影中的四个飞行员,都是从杭州笕桥中央航空学校出来的。右一为刘善本。 图片由刘笑鹏提供

笕桥中央航空学校的“精神标语”

停在笕桥机场的单发动机、单机翼、全金属伏尔梯轻型攻击轰炸机。 图片由杭州市档案馆提供

笕桥,不仅仅是杭州东郊有着上千年历史的古老小镇,还记录着近现代中国的飞行史。

70岁的周掌瑞说,这一生,都没有离开过笕桥。

周掌瑞生在笕桥。笕桥机场的围栏外是一条机场港,隔着河的另一面,就是他原来的家。

从1931年到1937年,周掌瑞生活的这块区域,叫笕桥中央航空学校,这里培育了500多名飞行员和航空机械等方面的空军人才。

最有名的有高志航、刘粹刚、李桂丹和乐以琴,当时被称作“空军的四大金刚”。

高志航更是率队打赢了80年前的著名空战。

1937年8月14日,淞沪会战爆发后的第二天,日军18架陆上攻击机开始轰炸中国沿海机场,其中9架飞临杭州笕桥机场上空。

因当时天空乌云密布,能见度极差,日军投弹命中率并不高。

中国空军第4大队发现敌机后,在高志航大队长的率领下,从云层上摸索到云层下,紧咬时机,瞄准开火,首创中国空军抗战中3比0的光辉战绩。

一下子,笕桥名震全国,在杭州的地位比西湖还要高,笕桥的飞行员成了当时杭州姑娘心目中最仰慕的人。

有一首歌叫《西子姑娘》,讲的是西子湖畔一位少女对空军恋人的祝愿,被当时的歌星周璇唱得柔情似水:相思不断笕桥东,几番期待凝望碧天空。一瞥飞鸿云阵动,归程争乘长风。万花丛里接英雄,六桥三竺笼罩凯歌中。

那时候,读航校的飞行员,哪怕放到今天来看,都是如假包换的“高富帅”,有的毕业于顶尖学府,有的是归国华侨,还有的出身名门望族。

但是他们选择了成为中国史上第一代战斗机飞行员,牺牲的时候,平均年龄只有23岁。

中央航空学校从在笕桥成立时,门口就有这样一句话:“我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽。”

在笕桥的醒村爱国馆,有一张照片,让人难忘——第十二期共47名学员,牺牲的学员头像上都画着白色十字架,一数有30人,还有10位病故。

还有一组数据:八年抗战中,中国空军击落日机592架,重伤及可能击落95架,4321名空军将士以身殉国。

2015年,张钊维导演在纪录片《冲天》中,记录了笕桥航校的学生:“曾经有那么一群年轻人,每一次起飞都可能永别,每一次落地都必须感谢上苍。”

中央航校第十期有位学员林恒,他的父亲叫林长民,他的叔叔叫林觉民,他的一个姐姐叫林徽因。

1941年林恒壮烈殉国,三年后,林徽因给亡弟写下了《哭三弟恒》:“这冷酷简单的壮烈是时代的诗,这沉默的光荣是你。”

70岁的周掌瑞,印象中已经没有战火纷飞的岁月,在他的记忆里,笕桥机场多了宁静,少了硝烟和牺牲。

“小时候,每天早上6:15,笕桥吹起床号,我们也跟着起床,趴在窗口,看飞行员上早操;到了晚上9:15,又吹起熄灯号,我们也跟着躺下睡觉。”

周掌瑞说,在他很小的时候,顽皮的孩子会溜到笕桥去逛逛,但大家也都知道“规矩”——铁丝网是界限,不能进。

醒村,是当时的眷村,周掌瑞去过很多趟,“都是黄洋房,毛漂亮,幼儿园、俱乐部、中西餐厅、理发室、浴室,啥都有。”

放了假,飞行员们也会出来,笕桥老街有个供销社,常有人来买块香皂、毛巾。

周掌瑞说,小时候看到飞行员出门,“那真的是神气得不行!”,一身皮,皮夹克、皮裤、皮靴,别说村里人了,哪怕是机场里的地勤都穿不上的,只有飞行员能穿。

地位也高,隔三差五要拉练了,一辆大卡车开出来,飞行员都是车里头坐着的,地勤、后勤要跟在卡车后头,喊着“一二一”地跟着跑。

可是,飞行员都毛有礼貌,看到小孩子都会笑嘻嘻地打个招呼,从来都不凶的。

虽然隔着围墙,笕桥机场却浸润了周边居民的工作和生活。

飞行员的训练没有规律,多的时候一天要起飞个三四十次,闲的时候又大半个月都没有动静。

周掌瑞说,飞机一飞起来,轰隆隆轰隆隆,家里的木头窗子都“嘚嘚嘚”地抖,他就趴在窗口,看着飞机一下飞起,又一下降落。

等到1967年,周掌瑞长成一个20岁的毛头小伙,加入民兵,和村里人一起守卫机场。

那时候,大家都说坏人会来机场搞破坏,要军民共建,全村年轻小伙子都出动了,大家轮班,晚上8点开始,绕着机场转,一直巡逻到早上6点,一周三四次,都是义务巡逻。

再后来,到了1971年,尼克松访华,要搭飞机到杭州来。“哗”一下子,村里能干活的人都出动了,都去笕桥机场帮忙——加固跑道。

一条4公里长的机场跑道,印象中全村去了80多个人,很快就修完了,机场还给大家准备工饭,天天都在机场吃。

跑道修完,又赶着去修机场路。周掌瑞说,那就不是笕桥村一个村的事情了,全杭州来了很多人,他们村领到的任务是修桥,就在机场路上的一个小桥,11月8日开工,当时就叫118工程,大家每天早上天一亮就去,天黑回家,三个月修好。

在周掌瑞的印象里,好像机场路刚修好那两年,里头的飞行员最多,经常一队一队地看到。飞行员多,哎哟,机场大门口转来转去,想认识飞行员的女孩子更多。

“我们村里的女孩子?哈哈,一个没有的!都说自己资格不够,想也不要想了。”周掌瑞说,村里的女孩子见得多了,都知道飞行员谈恋爱哪有那么好谈的?看中了哪个都要找领导去说的。

倒是有不少姑娘,都嫁给了地勤人员,周掌瑞说,他外甥女就嫁了一个,后来跟着老公转业到江苏去了。